A cidade como arquivo, espelho e memória

Fotos © Daniel Blaufuks

Daniel Blaufuks em entrevista: «O que nós não conseguimos nem nunca conseguiremos recuperar, porque está perdido, é a isso que regressamos.»

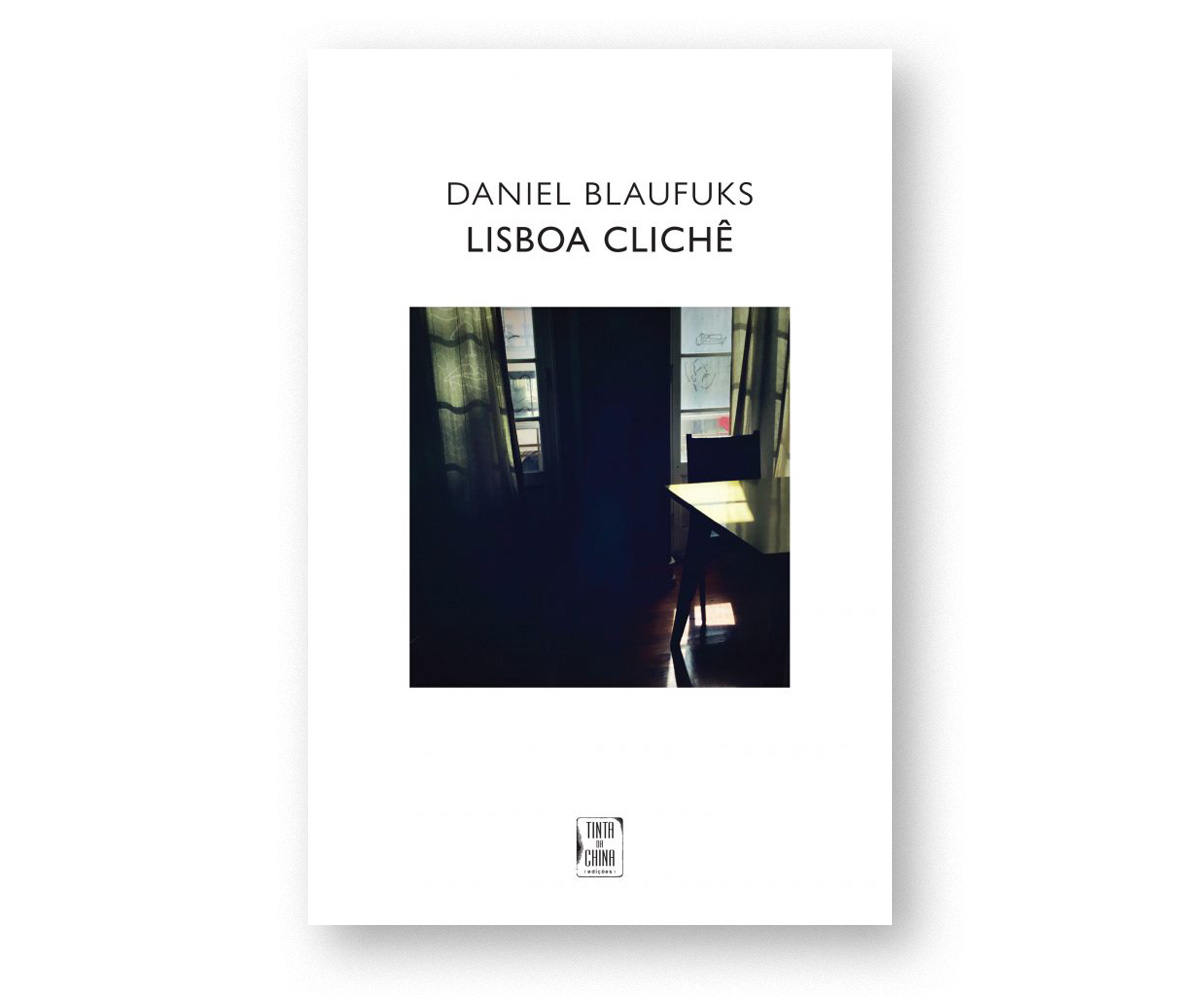

O mais recente trabalho do fotógrafo Daniel Blaufuks é um livro em formato de bolso, cruzando fotografias feitas nos anos 80 e 90 do século passado, em Lisboa, e textos escritos agora, a partir das memórias que essas fotografias evocaram. Longe da estrutura de um álbum, ou de um livro para folhear distraidamente, Lisboa Clichê (Tinta da China) é uma narrativa feita de palavras e imagens, as duas fundindo-se numa linguagem que nos faz olhar para o passado com os olhos postos no presente e no futuro. É um livro sobre Lisboa, mas é sobretudo um livro sobre a memória, o modo como a construímos e o modo como ela nos constrói, individual e colectivamente. Falámos com Daniel Blaufuks alguns dias antes da inauguração da exposição que agora nasce a partir de Lisboa Clichê, e que pode ser vista no Palácio Pimenta (Museu de Lisboa). A entrevista aconteceu na Pastelaria Londres, na Praça do Campo Pequeno, em Lisboa, e o lugar não foi irrelevante para uma conversa onde a cidade e o modo como a vamos habitando foram temas recorrentes.

Lisboa Clichê é um livro que se compõe de fotografias e textos, lendo-se como uma espécie de diário, não com registos de um quotidiano presente, mas antes criado num espaço-tempo que é o da memória assumida enquanto algo que se vai construindo. Esta leitura faz sentido?

Sim, porque na verdade os textos são uma reacção às fotografias, são memórias que estão em mim e que encontram uma imagem quando eu encontro uma fotografia que lhes corresponda. Há ali um diálogo, sendo que a fotografia é de há não sei quantos anos e o texto surge agora. São as fotografias que sugerem os textos, mas ao mesmo tempo os textos puxam outras fotografias. Portanto, sim, é um diário em delay e é um diário que só poderia fazer hoje, não poderia tê-lo feito naquela altura. Por vezes é estranho… quando olho para estas imagens, hoje, é quase como se fossem as imagens de outra pessoa em termos estéticos, mas enquanto memórias, há imagens em que me lembro perfeitamente daquele momento.

Do momento de disparar?

Sim. E há outras de que não me lembro de todo, por isso há essa dualidade.

Há muitas imagens que parecem surgir de deambulações, um pouco por acaso. Andavas sempre com a máquina ou era mais comum saíres para fotografar com um objectivo?

Há uma fase em que ando muito com a máquina, não só porque é a fase da descoberta da vida, mas também a da descoberta da fotografia para mim. É uma altura em que quem queria ser fotógrafo andava com uma máquina a tiracolo.

Tinhas começado a fotografar há pouco tempo?

Sim. E por outro lado, também, embora haja imagens no livro anteriores a isso, entretanto comecei a trabalhar para O Independente. Aí, obviamente, havia um destino. Mas o que é engraçado é que muitas das imagens que acabei por utilizar são de pontas dos filmes, isto é, não é o centro do trabalho, é o antes ou o depois. No fundo, o rolo corresponde à tarefa e as pontas correspondem ao momento de eu meter o rolo e ir para lá, e sair para a rua e acabar o rolo, porque se era um daqueles serviços com prazo, tinha de acabar e revelar o rolo. Portanto, há esse lado, mas também é uma altura em que eu passeava muito, por isso é um tempo de descoberta, da fotografia e da vida, que se cruzam.

Há aqui muitos tipos de fotografias diferentes. As que fizeste por encomenda, para um trabalho, têm um determinado objectivo, mas e as outras? Alguma vez pensaste que as poderias utilizar mais tarde ou eram apenas experiências?

Não pensei e muitas delas só descobri agora, porque nem sequer tenho provas de contacto de noventa por cento delas. Não era um hábito que eu tivesse, o que é mau… Há muitas fotografias aqui que nunca tinha visto em positivo, só com o digital, agora, é que passaram a existir em positivo. Agora, há algumas que saíram no jornal, outras que saíram aqui e ali, mas tentei evitar um pouco isso. No livro, creio que só há uma fotografia de moda, e haverá um ou dois retratos que foram encomendas, o do Fernando Lopes-Graça e o da Adília Lopes.

E o da Natália Correia?

Bom, esse também foi um trabalho, mas depois acabei por ficar lá a tarde toda e tirei outras fotografias e a que aparece no livro nem sequer é um retrato, ela está de lado, a escrever… É uma mistura, porque eu também queria que, dentro dessas memórias do livro, houvesse a memória da própria cidade e acho que a Natália Correia faz parte dessa memória.

Como várias outras pessoas, mais ou menos conhecidas, que aparecem no livro.

Sim. Tenho pena é das pessoas que não fotografei e que mereciam lá estar, ou das que, tendo fotografado, não gosto da fotografia e, portanto, não as inclui. Por exemplo, tenho uma do Luís Miguel Cintra, que gostava muito que estivesse, mas a fotografia não saiu bem, não acho que esteja à altura dele. Tentei também que o livro fosse o cruzamento das minhas memórias com as da cidade naquele tempo. Aquelas pessoas faziam parte da Lisboa daquela época e algumas estão mais esquecidas do que outras. Gostava de ter uma fotografia do Eduardo Prado Coelho, com quem cheguei a trabalhar, mas que nunca fotografei e tenho pena. É um bocadinho esse balanço entre as pessoas que me são mais próximas e as que, sendo mais distantes, são comuns, são pessoas que partilhámos. O [Fernando] Assis Pacheco, o Sérgio Godinho, pessoas que moldaram os nossos ângulos, o ambiente, a própria cidade. Não é um livro das minhas memórias, é um livro onde essas minhas memórias se cruzam com certas memórias da cidade. Também por isso, nem tudo no livro são boas fotografias e este não é um livro das minhas melhores fotografias.

Não é o que se esperaria se fosse um álbum, mas neste formato e com estas características faz sentido?

Sim, há aqui fotografias que eu não consideraria num álbum, claramente. Mas isso é uma coisa que eu fiz desde sempre. Sei lá… nos meus diários, que eram com polaroids, há imagens que não valem nada como ideia de fotografia, mas que fazem o fluxo e que são importantes. Um romance não é feito só de palavras ou frases bonitas, também precisas das outras, e é um pouco isso.

Este é um livro onde as palavras e as imagens confluem numa mesma narrativa. Isso é algo que já fizeste noutros livros, de modos diferentes, nomeadamente no Não Pai, embora esse seja um livro que mais facilmente arrumamos como livro de texto.

Acho que o Não Pai é um livro de texto com fotografias e este será um livro de fotografias com texto. Pelo número de imagens em relação ao texto, por um lado, mas também porque o Não Pai começa de facto como uma história e eu vou depois buscar as imagens que correspondem à história, e aqui as imagens são o começo. Mas esses livros encontram-se, sim, e eu quis fazê-lo com o mesmo formato e o mesmo tipo de capa, porque acho que, não sendo a mesma coisa, é a mesma linguagem de que ando à procura. Chamei a isto autofotobiografia um pouco ironicamente, mas não deixa de ser isso. Como é que contas a tua vida através de fotografias? A vida naquele momento, não a minha… É um pouco como o Não Pai. No Sob Céus Estranhos, que também já tinha bastante texto, estou a contar uma história que não é só a minha, tem muitos mais factos, e aqui tenho muito mais liberdade. A memória não é um facto, é aquilo que os filmes americanos dizem, é verdadeiramente baseada em factos reais, mas é só baseada, não é os factos em si. Estas histórias aconteceram assim ou não… Eu acho que aconteceram, claro, não me pus a inventar, mas terão acontecido exactamente assim? Não sei. Também tem a ver com a linguagem que procuro hoje, porque a fotografia já não é o que era há 20 anos.

O que mudou?

Hoje em dia, uma fotografia pode viver sozinha, mas ganha em ter um pouco mais, porque vemos tantas fotografias, seja em exposições, em redes sociais… Estamos sempre a ser confrontados com imagens. Este livro só com fotografias também contaria uma história, mas faltar-lhe-ia sempre qualquer coisa. Os textos reforçam o ambiente que está nas fotografias.

Quando é que este livro começou a ser uma ideia e começou a nascer como livro?

Digitalizei as imagens já há uns anos, num Inverno em que chovia imenso e eu queria fazer qualquer coisa, mas não sair de casa. Uns três anos depois, já com a pandemia, durante o primeiro confinamento, comecei a olhar para as fotografias e decidi começar a colocá-las na net, no Facebook e no Instagram. E decidi escrever. Só depois do segundo confinamento é que comecei a pensar que podia fazer um livro, e aí comecei a pensar em soluções. É complicado fazer livros de fotografia, é caro, é difícil de vender, não podem ter muitas páginas, a não ser que tenhas financiamento. E pensei nisso, mas depois pensei que este não era um livro de fotografia e decidi sentar-me e começar a paginar. A certa altura, decidi que devia ser um livro em formato de bolso e que devia fazer correspondência com o Não Pai. E comecei a paginar, o que me levou muito tempo. Quando acabei, arrisquei, liguei à Bárbara Bulhosa [editora da Tinta da China] e disse-lhe: «Tenho um livro, tem trezentas e tal páginas e acho que não o vais querer, mas gostava que visses.» E passados dois ou três dias, a Bárbara telefonou-me e disse que queria fazer o livro, o que fez com que fosse mais fácil acabá-lo. E ficou assim, com quatrocentas páginas.

Há uma série de fotografias neste livro que na verdade estão ausentes, não se vêem. Algumas nem chegaram a existir, como a do Mário Cesariny – que ias fotografar e não pudeste – ou a da Xana, dos Rádio Macau, a cantar o «Bom Dia Lisboa», quando não tinhas a máquina contigo. Outras existiram, mas perderam-se, como algumas do incêndio do Chiado, quando estragaste alguns rolos acidentalmente. No entanto, essas fotografias estão no livro, ainda que não existam, porque as referes no texto e lhes dás corpo através das palavras. Como é que te relacionas com esta ideia da ausência?

Há um fotógrafo que dizia que a melhor fotografia que ele tinha era a próxima que ia tirar e eu acho que é exactamente o contrário, acho que as minhas melhores fotografias são as que não tirei. Há duas situações em que penso automaticamente quando te ouço dizer isso: quando tinha 17 anos, fui a Amesterdão e roubaram-me a minha primeira máquina, com um rolo lá dentro. Eram as primeiras fotografias que eu tinha tirado e acreditava que seriam boas, mas nunca as vi e fiquei sempre com essa mágoa. E lembro-me quando estive na Etiópia: tinha uma polaroid e estávamos parados no carro. Eu estava no banco de trás e cá fora havia uma rapariga com um lenço, muito bonita, e eu estava a focar com a polaroid, queria que a fotografia fosse perfeita e no momento em que vou carregar no botão o motorista arranca com o carro, portanto, a fotografia nunca existiu. Penso sempre nessas fotografias como as que seriam realmente… claro que não seriam as melhores, mas o que nós não conseguimos nem nunca conseguiremos recuperar, porque está perdido, é a isso que regressamos. E, enfim, o livro é cheio de ausências, mas Lisboa também é uma cidade cheia de ausências. A minha vida, como a de todas as outras pessoas, é cheia de perdas, portanto também é uma vida de ausências. Chorei quando perdi uma boa parte das fotografias do incêndio do Chiado, claro, mas hoje em dia, penso que depois de sair o número de O Independente, também nunca fiz nada com as outras, as que sobreviveram. Não é de certeza o meu melhor trabalho. Estava no sítio certo à hora certa, mas também lá estavam vinte outros fotógrafos. Tenho mais pena daquelas que só eu poderia ter tirado e não cheguei a tirar. Ou das pessoas que não fotografei ou fotografei mal.

Uma das coisas que atravessa este livro é uma transformação da cidade, os edifícios que eram cafés, lojas, locais de encontro, e de repente passam a ser filiais de bancos e restaurantes McDonalds. E, mais recentemente, os hotéis. Percebe-se que não é uma transformação que te agrade, mas também pareces acreditar que terá um fim, quando dizes que «as mesmas esquinas voltarão a ser pastelarias, cafés e lojas, indiferentemente, claro, dos tesouros que perdemos entretanto.» Que tesouros são estes, para além dos velhos cinemas, como o Condes ou o Ódeon, e de alguns outros lugares que registas nas imagens?

Perdemos edifícios, mas também interiores de lojas e de cafés, por exemplo. E já antes do nosso tempo. Hoje vês fotografias de cafés que já não conhecemos e que é uma pena que se tenham perdido. Sei que é um bocadinho absurdo, mas acho que no tempo em que vivemos podemos comparar o interior de um café com uma pirâmide egípcia, porque alguns estariam a esse nível. Agora, que já vemos outra vez bancos fechados, já deu uma volta outra vez. Houve de facto uma fase em que cada esquina tinha uma Nova Rede, e isso voltou a mudar. O que vivemos há muitos anos é uma idade em que a economia é o nosso deus, é a coisa mais importante, e sente-se que antes… O mundo não era melhor antes, não é isso, até porque quem tinha acesso a esses cafés era uma minoria, claro, mas o cuidado que era posto no interior de uma loja não tem nada a ver com o cuidado que é posto hoje no interior de uma Zara, por exemplo.

Até porque essas lojas de cadeia são iguais em qualquer parte do mundo.

Claro. E dou-te o exemplo dos correios: lembro-me de entrar uma vez num posto de correios quando os CTT, ainda no tempo em que era o Estado o dono, começaram a querer que todos os postos fossem iguais. E antes, eram todos diferentes, mas depois veio aquela mobília, e tal, e varreram tudo. Isto tem a ver com a globalização, com a economia, porque claro que se poupa, tudo isso, agora, que dá pena, dá.

Sentes que esse processo te levou uma parte daquilo que era a tua cidade?

Acho que levou e leva para toda a gente. A cidade é um arquivo, nós nascemos num arquivo, isto é, não escolhemos os edifícios para onde olhamos. Podemos escolher, ou participar de algum modo nessa escolha, os edifícios que são construídos no nosso tempo, mas na verdade nascemos numa cidade que já vem de trás, onde já existem edifícios. É um arquivo que já existe e dele fazem parte alguns tesouros que vão desaparecendo, porque não se olhou devidamente para eles. Esse não é um problema de Lisboa, é de todas as cidades do mundo, mas acho que fica sempre uma mágoa de as coisas não poderem ter sido diferentes e de algumas coisas não terem sido protegidas de alguma forma, não poderem ter sido acarinhadas. E eu sei que é difícil, economicamente, social e politicamente. É difícil manter um cinema de 700 lugares se só 50 pessoas vão ao cinema, claro. Mas que é pena, é. Aqui ao fim da rua, do outro lado da Avenida da República, havia o café Ideal, que era lindo, e depois destruíram o prédio todo e esteve dez anos a ser um buraco, até que construíram o hotel que lá está agora, o Europa. Claro que tenho pena, mas quando nasci também já tinha desaparecido muita coisa. E claro que dantes se usavam materiais mais nobres, a madeira é mais bonita do que o plástico, tem melhor acústica, são várias condicionantes. E há a questão do bem-estar. Não preciso de me queixar dos hambúrgueres do McDonalds, mas não vou lá, nem aquilo é feito para eu ficar lá mais do que os 15 minutos necessários, é todo um propósito. Mas às vezes penso que se olharmos para um interior de um café como olhamos para um retábulo de uma igreja, o que é que fica da nossa época? Porque, de certa forma felizmente, já não construímos catedrais, então, o que é que fica? Porque é tudo ligado ao comércio, ao capitalismo…

Construíram-se uns museus, uns estádios de futebol, mas nas pequenas coisas, pouca coisa fica, e disso tenho pena. Claro que há um lado de inevitabilidade, as coisas desaparecem, tal como as pessoas morrem, mas teria de haver vontade política para preservar algumas coisas e teria de haver um contexto social, de as pessoas quererem proteger, e acho que isso faltou, mesmo que agora possa faltar menos.

Esta cidade que mostras está muito dependente das condições sócio-económicas, de questões históricas e culturais, de uma série de elementos, e havia quase uma vontade de fugir daqui, ganhar mundo, ir para outro sítio, um pouco apoiada na ideia de que lá fora é que era bom. Depois isso inverte-se e a dada altura, já depois de teres vivido fora alguns períodos, dizes no livro que aceitaste o teu destino e ficaste em Lisboa. É assim que sentes a tua vida em Lisboa, como um destino?

Acho que há um destino que acabamos por ter, mas também acho que se quisermos verdadeiramente podemos lutar contra ele. Acredito verdadeiramente que as cidades, pelo número de pessoas que têm, têm um campo de energia. Nós, como cidadãos, criamos um campo de energia. E Lisboa era uma cidade muito negativa, o campo de energia era muito negativo, as pessoas estavam sempre em baixo. Quando diziam que iam para Nova Iorque isso também era porque em Nova Iorque havia, de facto, um campo de energia muito positivo, e somos nós que o fazemos. Da mesma maneira que em Portugal, aos 65 anos, uma pessoa é considerada um velho, e tu vais para Nova Iorque e vês senhoras de 80 anos a fazerem uma vida. Tem a ver com dinheiro? Tem, porque o dinheiro traz saúde, infelizmente, mas também tem a ver com uma forma de estar na vida e com um lado positivo de a ver. Isso mudou muito e para melhor em Lisboa. Com a vinda de refugiados, emigrantes, pessoas de outras culturas, a energia da cidade mudou e tornou-se muito mais positiva. Por mais problemas que haja, acredito que as pessoas em Lisboa se sentem mais positivas do que há 20 anos.

Ganhámos mundo, mas porque o mundo veio até nós, é isso?

Sim. E isso foi muito feliz, e continua a ser, para a cidade. Por mais que possas encontrar uma pessoa mal-encarada, ou antipática, como acontece em qualquer cidade, há um campo de energia que é bom e no qual é bom uma pessoa incluir-se. Somos nós, como cidadãos, que temos esse campo, e isso pode ter a ver com melhores políticas, claro, tem obviamente a ver com a meteorologia, com melhores condições de vida, mas também tem muito a ver com uma predisposição. Há uma frase que adoro, do Tom Jobim, que até usei no meu livro Rio, que dizia que «se viver em Nova Iorque é óptimo, mas é uma merda, viver no Rio é uma merda, mas é bom». Lisboa é isso, se olharmos bem, continua a ser uma merda, mas é óptima! E se vamos para Berlin, ou Londres, são óptimas, mas muitas vezes são uma merda, porque é muito difícil, estás longe do mar, as casas são caras… enfim, todas as cidades têm vantagens e desvantagens, mas há um lado em Lisboa que ninguém lhe tira, que é uma situação geográfica muito agradável, e se tivermos esta energia positiva, a coisa funciona. Por muitas desigualdades que haja, e há, não esqueçamos.

Este não é de todo um livro nostálgico, apesar do tanto que fala do passado, e de ti próprio no passado. Parece assumir o tempo como algo que vamos construindo e que é mais descontínuo do que aquela ideia da cronologia arrumada, quase como se existíssemos num presente onde o passado e o futuro coexistem.

Sim, o que muda de facto é o nosso corpo e a proximidade da morte. De resto, nós, tal como as cidades, somos o que somos nos nossos próprios tempos. O que muda é o nosso corpo e a nossa capacidade de assimilar a mudança. Se há alguma nostalgia, é a mesma que acho que todos nós temos quando, no fundo, gostaríamos de ter 25 anos outra vez. A vida era muito mais livre. Fiz uma exposição aqui há uns anos que nasceu de um sonho que tive, em que acordei com uma frase que era «houve um tempo em que todos estávamos vivos». Acho que todos nós temos a nostalgia desse tempo, em que claro que já havia pessoas mortas, mas nós não conhecíamos ninguém que tivesse morrido. Ainda tínhamos pais, avós, aqueles amigos todos. E claro que todos nós, mais ou menos assumidamente, e tendo de aceitar, temos alguma nostalgia, ou saudade, desse tempo, mas isso é normal. Sei que agora estou mais próximo de morrer do que naquela altura, embora também pudesse ter morrido naquela altura, mas não seria de causas naturais.

A dada altura escreves mesmo que «a morte era algo que só acontecia aos outros, e os outros não éramos nós.»

Exacto. Se eu morrer agora, as pessoas podem dizer que morri novo, mas também não sou muito jovem. Não sou o James Dean, já não vou morrer bonito e jovem. Já só vou morrer bonito… [risos]. Portanto, se houver alguma nostalgia no livro, é só essa, e acho que devia haver outra palavra para isso, porque nostalgia é quereres ficar no passado, o que é capaz de ser uma doença.

Há um texto que acompanha um auto-retrato que fizeste no espelho do elevador do prédio onde vivias e onde lemos: «Agora que aquele eu, que era eu, não há dúvida disso, sou eu, mas também já não sou eu, um eu que era e que, até certo ponto, ainda sou, mas que não voltarei a ser, um eu que não sabia que um dia iria olhar para si-mim e pensar que passou muito tempo e não passou tempo nenhum, ainda ontem estava a entrar neste elevador, a apontar a máquina (…)» É uma frase suscitada pela tua própria imagem, mas não será aplicável também à cidade?

Sim, as cidades, ao evoluírem, tornam-se outras, é verdade. E não vão voltar a ser o que foram. A cidade dos nossos avós já não é a cidade de hoje, mas também não é a cidade desse livro. Por exemplo, tenho impressão de que nesse livro, ou nesse tempo (e espero que no livro também), consegues perceber a cidade do Fernando Pessoa. E hoje não sinto que consiga tocar aquela cidade que era em 1936, quando o Pessoa morre, mas nos anos 80 acho que ainda lá estava. Entretanto, não foi só a cidade que mudou, também fomos nós. Não temos tempo, temos telemóveis, temos pressa, não nos sentamos num café, e é também por isso que há muito menos cafés. Antigamente, as pessoas escreviam cartas nos cafés! Mas esse também já não é o meu tempo e se calhar tenho saudade de uma Lisboa e de uma Europa que nunca foi a minha, já vem de antes, como digo no livro a propósito da [pastelaria] Versailles. Na verdade não é saudade, é um romantismo. As cidades são camadas por cima da sua própria imagem, acho que poderíamos dizer isto, é uma cidade em cima de outra, em cima de outra. Mesmo que fiquemos no mesmo plano, e alguns edifícios sejam os mesmos. No livro do [W. G.] Sebald, o Austerlitz, ele fala de um sítio, em Londres, em que encontraram uma série de esqueletos. Numa cidade, caminhamos todos os dias sobre esqueletos, sobre os passos e os ossos de todas as outras pessoas que já caminharam aqui, com histórias que, na maioria dos casos, não conhecemos. Algumas pessoas “sobrevivem” nos livros, na história, na cultura, mas 99 por cento das pessoas que viveram nesta cidade não sabemos quem foram, o que pensaram. Não sabemos quem se sentou neste café, quem andou por aqui. O meu avô alguma vez esteve neste café onde estamos? Provavelmente, mas não sei. Se isso está na energia das cidades? É uma possibilidade. Mas se calhar, a melhor imagem é mesmo esta, a de uma cidade ser camada em cima de camada, com a cidade a ir mudando. Imagina o que era Lisboa no tempo dos cavalos. Só o cheiro, o barulho… Uma pessoa que viesse de 1900 para agora, primeiro, ficava logo surda, porque o barulho é insuportável. [Ouve-se o ruído de uma máquina num estaleiro de obras]. Olha, às 7 da tarde, estão a fazer obras! Estamos sempre rodeados de ruído, e esse é um problema que as cidades terão de resolver, mas também estamos muito mais alheados desse ruído. Para uma pessoa do início do século XX, esta não seria a sua cidade, apesar de continuar a ser Lisboa. Somos nós que fazemos a cidade e se já não estamos cá, a cidade é outra. E vice-versa: a cidade faz-nos a nós. E não são só as histórias dos cadáveres todos que nos antecederam e que desconhecemos, já é a nossa própria história. Atravessas esta praça e lembras-te, talvez, de alguma coisa que aconteceu aqui na tua vida há dez anos, e isso está sempre presente, de alguma forma, mesmo que seja inconsciente. E depois há-de desaparecer em fumo, em neblina, em qualquer coisa, porque, como diz a minha mãe, ninguém fica cá para contar.

E aquilo que vamos contando também não corresponde necessariamente a um registo factual, é isso?

Sim. Ainda ontem ampliei uma fotografia da Praça da Figueira e vi que havia um vidrão, e para mim os vidrões seriam uma coisa muito mais recente. E não são, serão pelo menos de 1990. Mas se me perguntasses, eu diria que o vidrão tem para aí dez anos… A memória é mesmo assim. Por outro lado, lembro-me de ver carneiros aqui, na Avenida da República, de vendas no meio da rua, coisas que hoje não se imagina.

Ainda há sítios em Lisboa onde se vêem animais. Na zona da antiga Picheleira, por trás da Penha de França, há cavalos, e já lá vi ovelhas…

Quando vês os Verdes Anos, do Paulo Rocha, ficas de boca aberta a olhar para a Avenida de Roma. De facto, as cidades eram muito mais pequenas. Há pouco falávamos do livro do Victor Palla e do Costa Martins [Lisboa, Cidade Triste e Alegre], e quando olho para aquele livro tenho a sensação de ver uma cidade dos anos 20 ou 30, porque eles, apesar de serem arquitectos, focaram-se muito em Alfama e na Mouraria, que já era uma vida em extinção no tempo deles. Portanto, há uma décalage. E acho que também há uma décalage no meu livro, porque para um estrangeiro, por exemplo, aquilo não parece os anos 80, parecerá os anos 50 ou 60. É uma décalage que é também da própria cidade, ainda que não tenha a certeza se ela hoje ainda existe. Talvez. Mas é interessante como o Victor Palla e o Costa Martins se focam ali, quando estes bairros [Avenidas Novas] já existiam. O livro sai no fim dos anos 50, mas ali não aparecem, e Lisboa já não era assim naquela época.

Talvez as cidades também contenham tempos diferentes no mesmo presente?

Sim, mas eles procuraram aquilo, e sabiam que era um mundo que já estava a desaparecer. As varinas… lembro-me vagamente que havia varinas no Cais do Sodré, mas nem sei se é uma memória de algo que vi num filme ou que vi realmente. Eles sabiam que aquilo já estava a sair de cena. Os fotógrafos adoram ruínas.

Porquê?

Talvez porque a ruína é aquilo que transmite o passado, mas já transmite também a ideia de que vai acontecer um futuro. É aquele tempo intermédio: ou a ruína desaparece completamente, ou vai ser lá construída outra coisa qualquer. Portanto, os fotógrafos adoram ruínas, porque elas são muito simbólicas. E porque os fotógrafos procuram aquilo que é único, é uma certa arqueologia do tempo. Por exemplo, no meu livro, não fotografo McDonalds, e no entanto, já havia McDonalds na época destas fotografias. Os fotógrafos têm esse olhar de perceber o que vai desaparecer. E também há uma busca pelo que já se viu noutras fotografias. Por exemplo, o Manuel Álvarez Bravo fotografou lojas de chapéus no interior do México e eu tenho uma fotografia do interior de uma loja de chapéus aqui em Lisboa. É óbvio que estava lá, algures, na minha mente. Ou então é o encanto do fotógrafo que acaba por ser muito parecido, com mais ou menos talento, não sei… Mas é verdade que os fotógrafos fogem muitas vezes do contemporâneo.

Agora, este livro vai ganhar outro corpo, ou outra forma, numa exposição no Palácio Pimenta (Museu de Lisboa). Como é que se transforma um livro de texto e fotografias numa exposição?

Quis fazer a exposição de uma forma que tivesse tudo a ver com o livro e não tivesse nada a ver com o livro.

Como assim?

As fotografias têm obviamente outro tamanho, estão muito bem impressas e ganham outra vida. E isso foi uma descoberta, porque pegas o analógico, mas agora com a tecnologia do digital, e consegues fazer coisas que não eram possíveis antes. E é incrível. A exposição vai ser um fluxo cinematográfico, no sentido de correr de imagens, mas sem textos. O livro estará lá, para as pessoas poderem fazer a ligação, mas diria que vai ser sobretudo um turbilhão, um rodopio de imagens. Sendo que, mais uma vez, as imagens do livro foram escolhidas para o livro, tendo havido algumas que justa ou injustamente ficaram de fora, porque não faziam sentido no espaço e no fluxo do livro. Na exposição, também houve imagens, e outras imagens, que ficaram de fora, porque a exposição funciona como tal, é outra coisa. São linguagens diferentes e a exposição não tenta, de todo, recriar o livro, vai manter uma distância grande, espero eu.