Sempre foi urgente ler a guerra

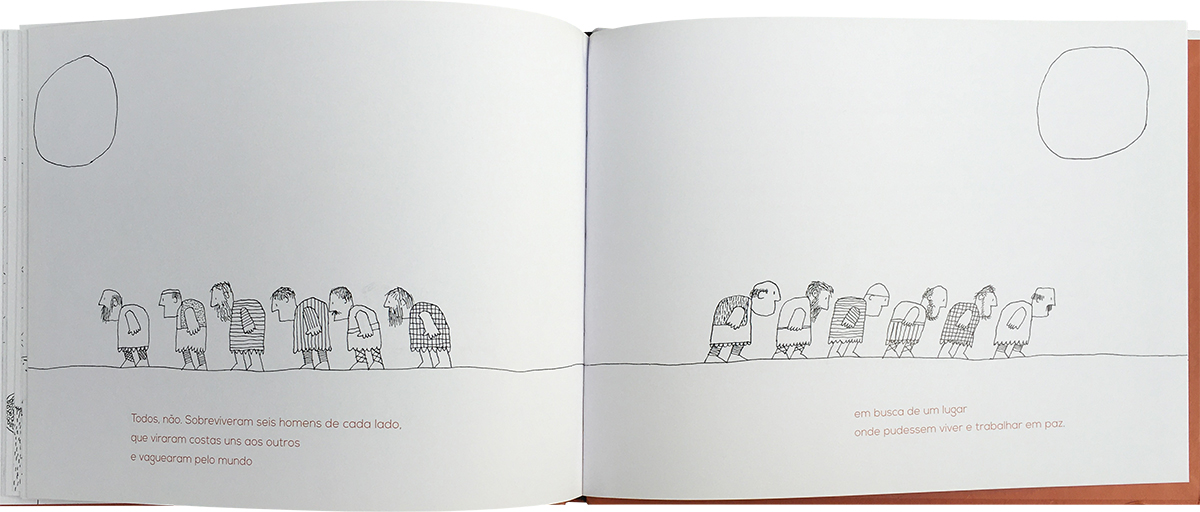

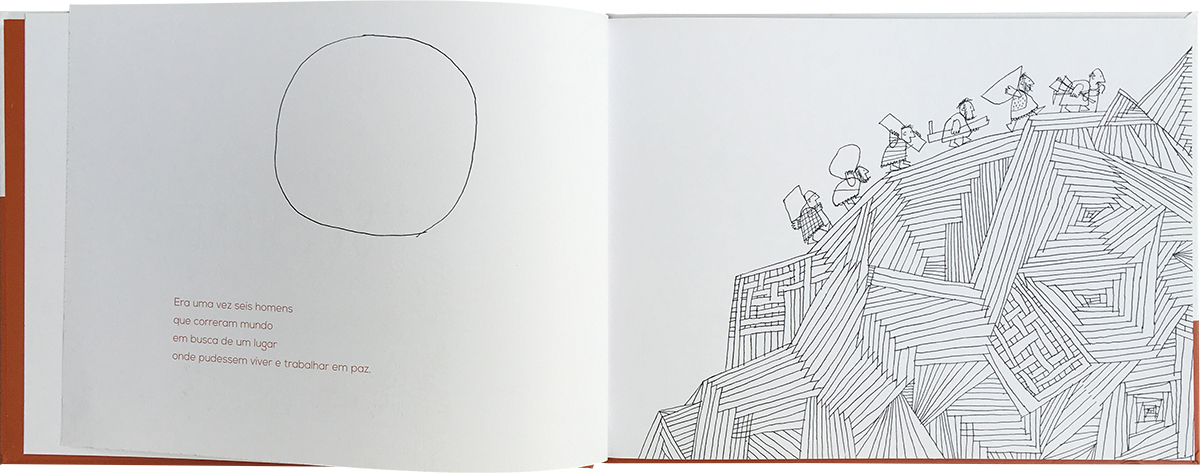

O destaque de abril nasce de um cruzamento de situações e motivações. Há muito que o álbum História verdadeira e triste de seis homens que procuravam a paz de David Mckee se revelou um compêndio para perceber a história do poder e da guerra. Com o falecimento do autor, um dos mais icónicos da literatura infantojuvenil à escala global, recuperá-lo para uma reflexão sobre a guerra surge também como homenagem.

Por outro lado, é a leitura do artigo de Ana Garralon “Contar la guerra y la literatura infantil (no es tan sencillo)” no seu blogue “anatarambana” que desperta a questão: com que justiça podemos narrar a guerra nos álbuns ilustrados?

O intróito serve para ilustrar de que é feito um leitor: um conjunto de estímulos que se relacionam e levam a ler, a reler, a por em perspectiva, confrontar, desviar…

A prescrição de receitas

A especialista espanhola em literatura infantojuvenil põe o dedo na ferida quando apresenta, no seu artigo, dados concretos que sustentam a sua apreensiva reflexão. A maior parte dos textos que se relacionam com a temática da guerra, dirigidos a público infantil e juvenil, são superficiais, generalistas e desviados de vozes e experiências reais da vivência de um estado de guerra. Segundo Ana Garralon, em Espanha a esmagadora maioria do catálogo destinado à infância trata o tema sem o problematizar, optando por um de três caminhos: ou apresentar a guerra como contexto redutor para a glorificação das ações de um herói, tendencialmente juvenil, ou selecionar factos e curiosidades sobre conflitos históricos apagando problemáticas sociais, económicas e de direitos humanos, ou ainda explicando conceitos com recurso a discursos moralizantes sem lugar ao questionamento que se limitam a afirmar que a guerra não pode acontecer, que é errado.

Por outro lado, o artigo afirma a necessidade de existirem livros que apresentem memórias do passado, recolhas, testemunhos, em suma livros que nos permitam esse diálogo entre o que já existiu e o que acontece agora, quem somos e fomos.

Ana Garralon começa por chamar a atenção para a complexidade da guerra, o quão imbricada está com a própria história universal desde os primórdios das civilizações. Ora será então um critério possível quando procuramos livros sobre o tema.

Ao invés de instrumentalizar narrativas ao serviço de explicações urgentes e mediáticas, que livros podemos ler que provoquem o diálogo, a associação, a relação entre a geopolítica e uma pequena comunidade como uma turma, um prédio ou até uma família?

Como sempre, o surgimento de listas deriva de uma urgência simplista, superficial e demagógica sentida por adultos que não conversam com as crianças e jovens que os rodeiam. É hipócrita que adultos desinteressados, que consomem imagens trágicas como se fossem uma novidade ou, pior ainda, que se identificam mais com estas vítimas do que com quaisquer outras graças a processos perniciosos de manipulação da comunicação, sirvam livros como lições ao seu público.

Como se transforma um discurso pedagógico, que afasta o tema da guerra do diálogo com crianças, numa necessidade premente porque elas chegam à escola a fazer perguntas e a replicar os comentários ouvidos em casa?

O que se passa agora com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia também acontece com a crise migratória, ou com a pandemia, a doença, a morte, a separação dos pais… Não é portanto de estranhar que a reação de muitos mediadores seja, à imagem do que vêm fazendo ao longo dos anos, a de pedirem e procurarem livros que os substituam numa explicação, que evidenciem uma experiência de identificação ou esclarecimento, como se de uma receita se tratasse.

Um paradigma político para ler

O papel de mediação passa por uma participação. A ação mediadora aproxima o leitor e a leitura, pelo que tem de ser problematizadora, curiosa, empática. O mediador tem de ler o leitor e o objeto de leitura para promover este encontro. Nesse sentido, mais importante do que receber e voltar a dar o livro como se de uma cadeia de neutralidade se tratasse, é criar uma relação com o que o livro diz, é interpretar.

Um álbum que serve este intento na perfeição é História verdadeira e triste dos seis homens que procuravam a paz de David Mckee (edição Nuvem de Letras). Para quem reconhece o autor pelo célebre elefante Elmer, que continua a conquistar as crianças na primeira infância, este é um livro totalmente inesperado. Pela estética e pelo tema. Porém, a obra de Mckee é vasta e comprometida com uma ideologia de liberdade e de respeito pela subjetividade e identidade de cada um.

Agora não, Duarte!, originalmente publicado em Portugal pela Caminho (o nome do protagonista muda para Bernardo na versão mais recente da Kalandraka) é um murro no estômago para pais e adultos cuidadores, principalmente quando se reconhecem através dos comentários de identificação das suas crianças. Apesar de a ilustração não ser demasiado crua e de se denotar uma coexistência da crítica com o sentido de humor, desconcerta reconhecer que o monstro come o Duarte depois deste ter sido sistematicamente ignorado pelos pais e que são também eles que não se apercebem que é o monstro que existe agora no lugar no filho.

História verdadeira e triste dos seis homens que procuravam a paz é, todavia, bem mais filosófico e complexo.

Começa logo com a premissa deste grupo de homens que empreende uma viagem em busca de um lugar de paz. O que é um lugar de paz? Alguns adolescentes e pré-adolescentes dirão que é o seu quarto. Ou um espaço exterior na casa, ou um recanto de que se apropriaram num jardim público e onde conseguem estar sozinhos, em segurança e confortáveis.

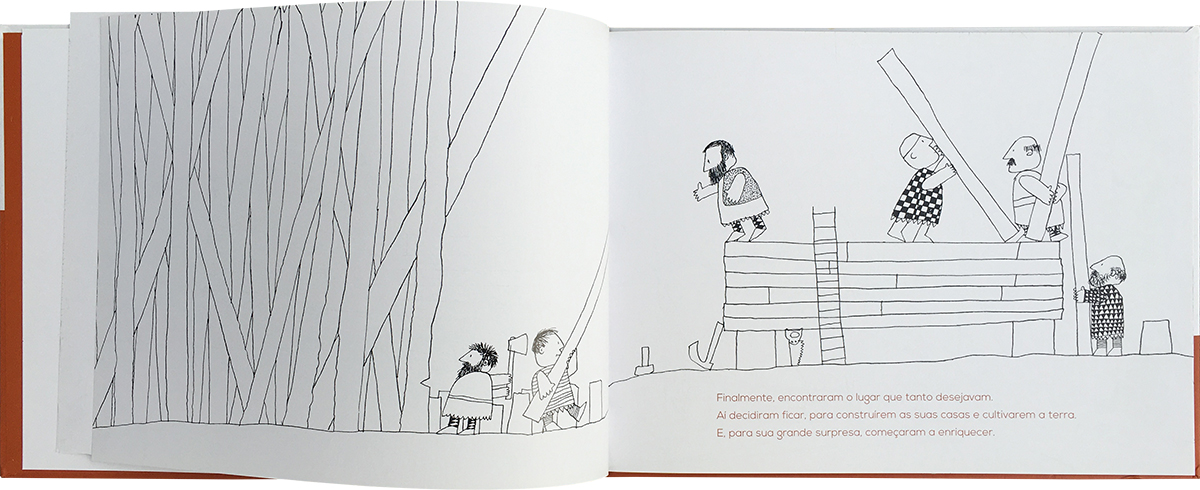

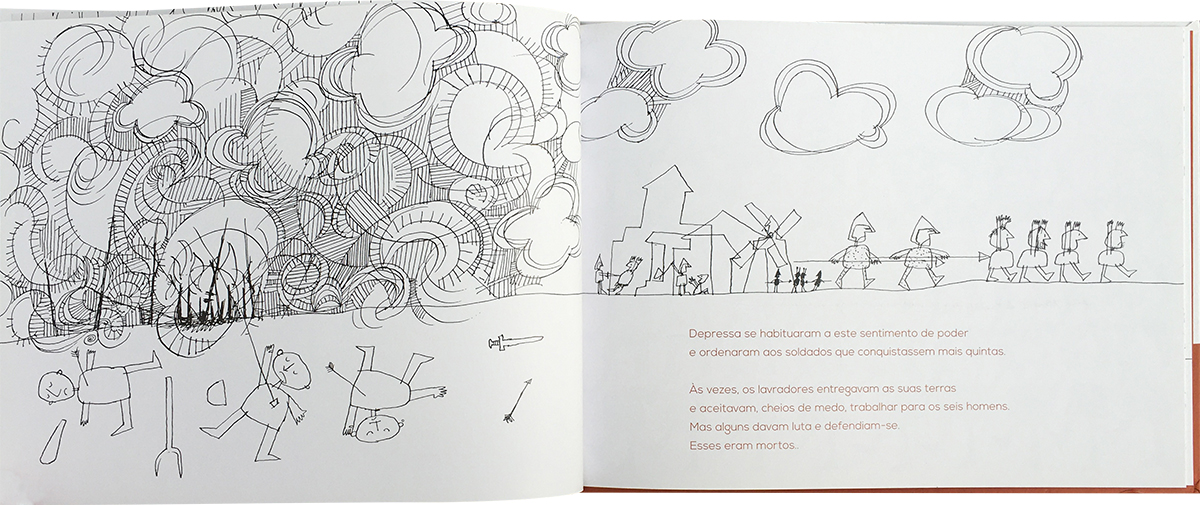

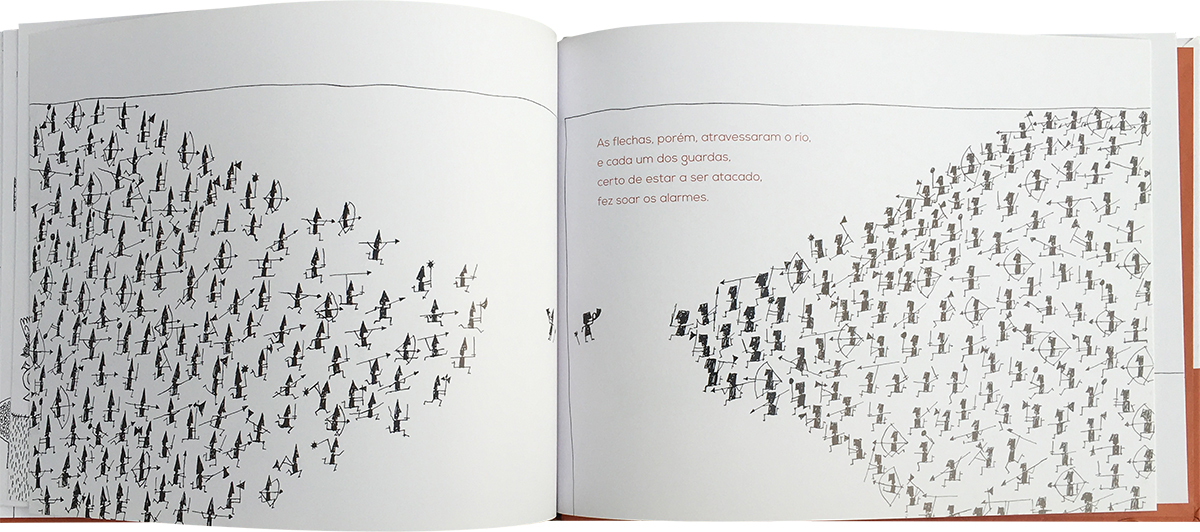

Estes homens, desenhados como soldados medievais, apenas com contornos a preto, chegam a um lugar vazio e ocupam-no. E começam a construir o que aparentemente representa, para si, a paz. Isso é trabalho. Se pararmos aqui, podemos levar o questionamento em muitas direções, desde o sentimento de pertença através da ação sobre o território até à perniciosa noção de desempenho. Uma pista para ler o álbum à luz da temática da guerra, que ali reside e que motiva aqui a sua análise, é precisamente o que significa essa escolha e apropriação de um lugar.

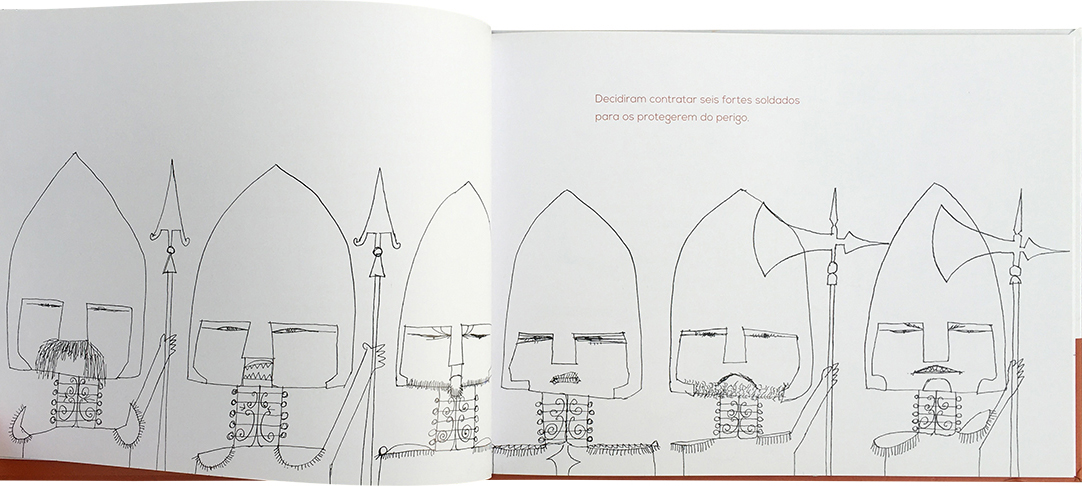

Mas não precisamos deter-nos logo neste momento inicial porque Mckee imediatamente nos conduz para o enriquecimento e o medo. Afirma-o com clareza: os seis homens temem que alguém os roube. E transferem o pensamento e a ação para um sistema de defesa que passa pela construção de uma torre de vigia e pela contratação de soldados. Em algum momento tinham sido ameaçados? O seu espaço tinha sido invadido, sequer visitado? Algum dos seus bens havia sido roubado? Algum daqueles homens tinha sido violentado de alguma forma? Nada é relatado. Pelo contrário, o tédio impera.

O medo gera a paranóia. E a paz, ainda subsiste? Há paz quando se preparam homens para lutar, mesmo que em defesa de um espaço? Há razões para ter medo? Que relação se estabelece entre o medo e a riqueza? E a riqueza, o que materializa?

O passo seguinte é o de demonstrar a força perante os vizinhos, potenciais atacantes ou invasores. Atacá-los, ameaçá-los, surpreendê-los. “A melhor defesa é o ataque.”, será? Não será ao invés uma manifestação de poder? Não será uma invasão indevida? Não será um ato injustificável?

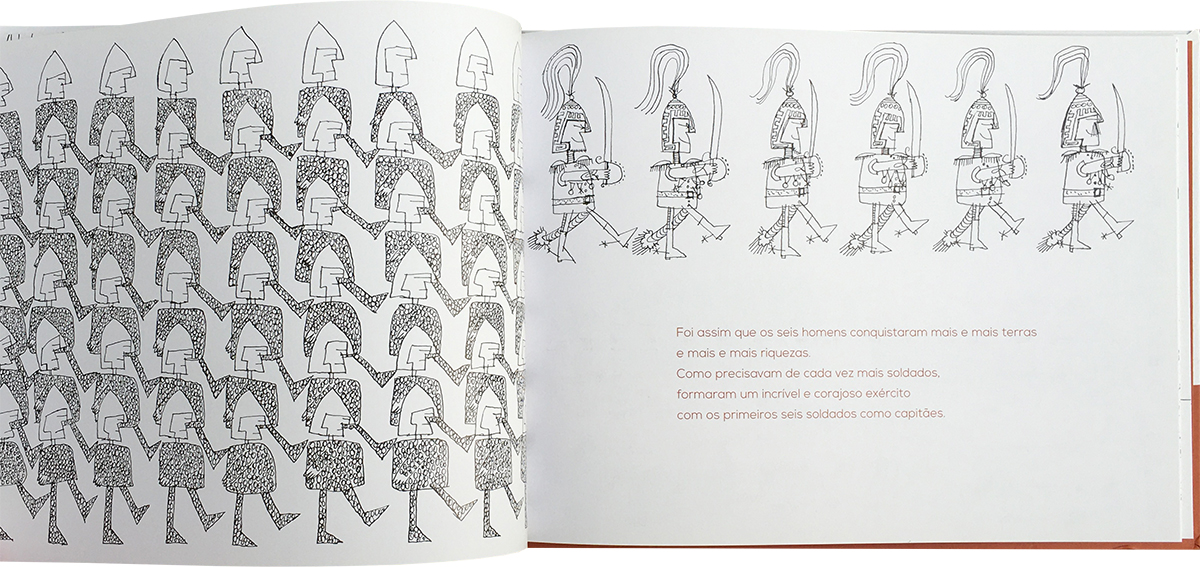

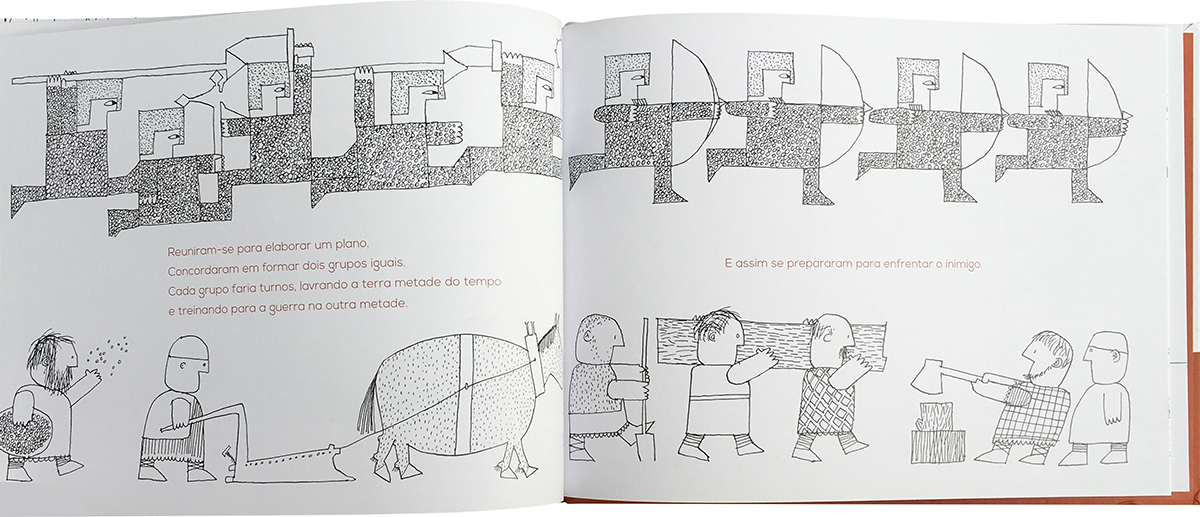

Da ocupação de territórios contíguos ao domínio dos outros pelo terror é um passo. Em resposta, nasce a resistência que se organiza num novo lugar. O constante estabelecimento de novas fronteiras também pode ser um tópico a abordar. Com esta parábola facilmente se constata a fragilidade daquilo que se consideram unidades territoriais. A sua autodeterminação pode ser posta em causa num abrir e fechar de olhos com uma invasão, com uma anexação, sujeita a novas leis de obediência a um determinado poder, e até na deslocação para outro lugar onde aquele grupo possa manter a sua liberdade e organização social.

Ainda, e sobretudo, alerta-se para os falsos argumentos que legitimam o poder, através de ações e consequências que podem ser objeto de questionamento.

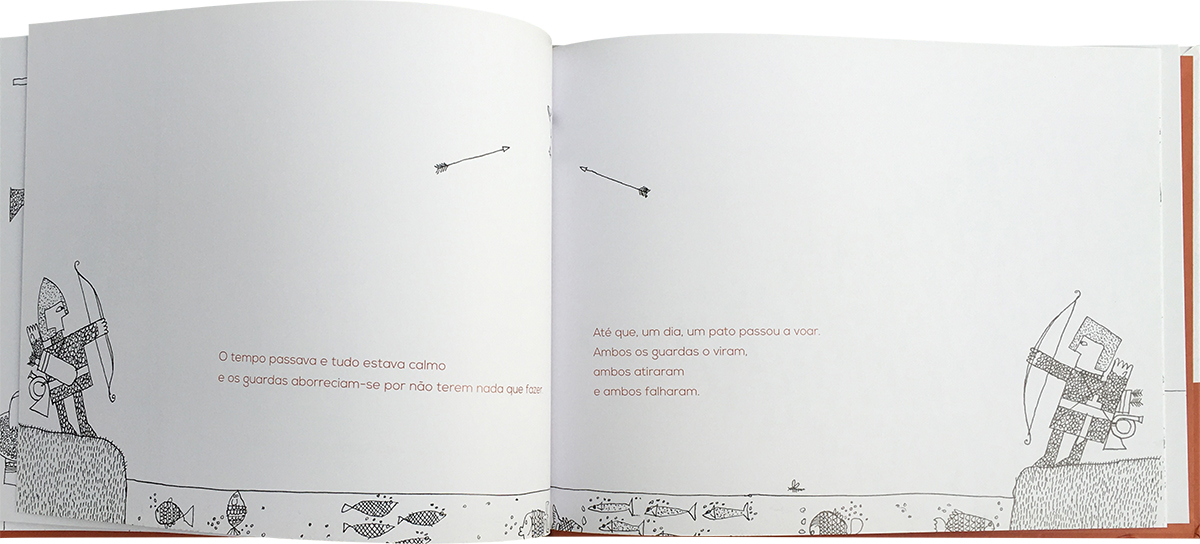

Chega o momento que despoleta a guerra: um equívoco. O absurdo do acontecimento representa ironicamente todo o contexto que lhe dá origem e salienta de forma ainda mais assertiva a total ausência de legitimidade para qualquer conflito.

Para além disso chama a atenção para a própria narrativa histórica que muitas vezes se tece de uma lógica unívoca, desmerecendo uma teia de relações e intersecções que a tornam muito mais complexa e menos dada a heróis e vencedores.

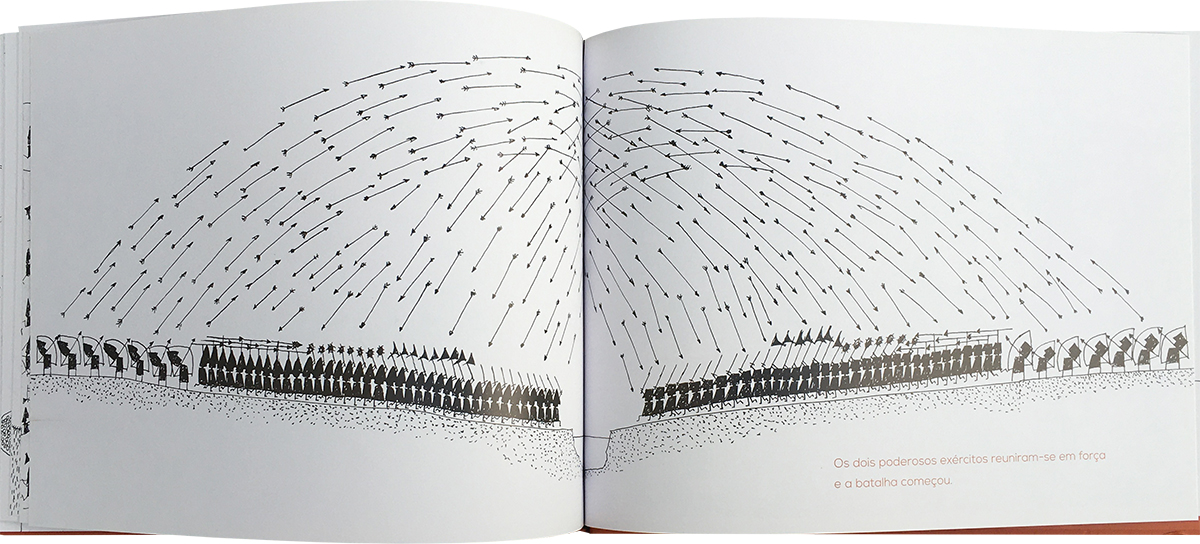

A guerra é apresentada de forma crua e violenta. Mckee não tem contemplações nem nas ilustrações nem nas palavras. Setas e lanças trespassam armaduras e os soldados jazem mortos. Todos, excepto seis de cada exército. Para que o ciclo possa recomeçar, exatamente com o mesmo pretexto, ou a mesma premissa.

Ciclo histórico, o fim da esperança ou ambos, são interpretações possíveis. Mas a violência da constatação é inevitável em qualquer das possibilidades.

O mediador implica-se

O que o livro de David Mckee tem de paradigmático é o poder de significação. Trata-se efetivamente de uma narrativa universal, atemporal e a-espacial que explica um fenómeno presente na história da humanidade desde sempre e que é simplificado levianamente.

Mckee criou, como em grande parte da sua obra, uma intervenção política. E hoje o mediador não pode limitar-se a promover o prazer, independentemente do que oferece. Se o faz tem de o fazer com uma intenção maior, a de em algum momento do processo conseguir que a leitura seja transformadora. Quando os mais novos desejam saber sobre a guerra, ou qualquer outro tópico social, humano, político, exigem um compromisso do mediador com o sentido crítico e problematizador e não que este lhes responda com um título inconsistente, como aqueles que Ana Garralón descreve. Ser mediador implica essa responsabilidade de posicionamento perante o mundo. Ou estaremos condenados a que os jovens leitores de hoje integrem grupos de seis homens no futuro. E que o façam porque nunca ninguém lhes deu uma resposta cabal, honesta e viável, que se encontra numa estante e numa conversa desassombrada.