por José Saramago

3 Agosto 2023

por José Saramago

3 Agosto 2023

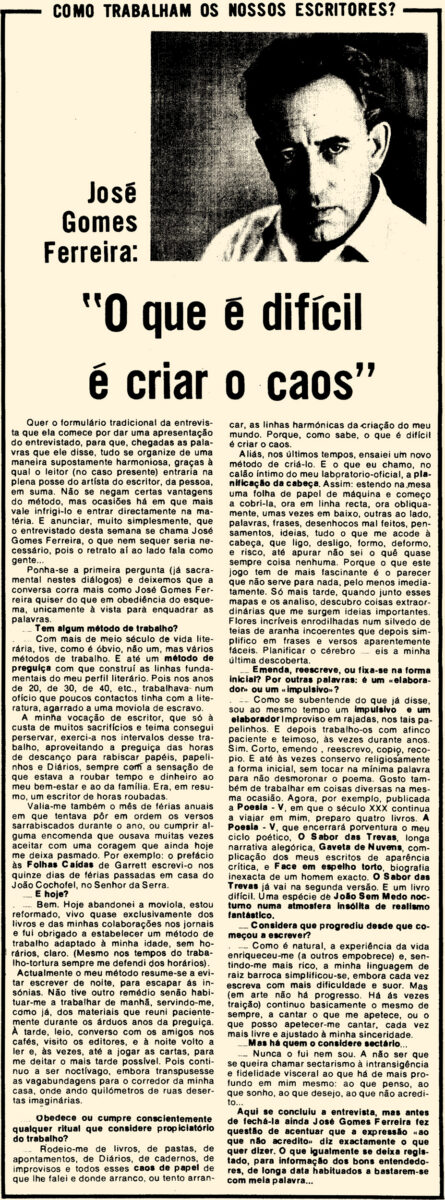

Em maio de 1973, o suplemento literário do jornal Diário de Lisboa publicou uma entrevista ao poeta José Gomes Ferreira (Porto, 1900 – 1985). Décadas depois, José Saramago escreveria um texto contando que fora ele o autor dessa entrevista que não aparecia assinada. Contou também lembranças e os ensinamentos que guardava daquela conversa realizada há 50 anos.

José Saramago no papel de entrevistador

Saber a idade que José Gomes Ferreira ia cumprindo era facílimo, só tínhamos de pensar nos algarismos das unidades e das dezenas do ano em que estivéssemos. Mas era difícil acreditar que em 1973, por exemplo, ele já enchera 73 anos de vida. Podia-se admitir, sem demasiada discussão, que aquelas rugas, por serem as cabidas, e aqueles cabelos, por terem branqueado, mais ou menos concordassem com o registo do calendário, mas isso era só enquanto elas repousassem e eles esperassem o vento que infalivelmente os haveria de revolver. Então os números, os da idade e os do ano, desandavam, corriam velozmente para trás, e em menos tempo do que leva a contá-lo transfigurava-se o José Gomes Ferreira, tornado outra vez em homem novo, em adolescente entusiasta pronto a correr ao Batalhão Académico Republicano para realistar-se, em menino a olhar fascinado o deslizar de uma gota de água na vidraça, e sempre, em todas as circunstâncias, iluminado por aquele fundo de incorruptível e desconcertante inocência que iria ser, por toda a vida, a sua mais leal companhia.

Não foi casualmente que mencionei acima o ano de 1973. Trabalhava então na redação do Diário de Lisboa, onde, além de exercer a espinhosa e labiríntica função de opinante em tempos de censura, me esforçava, creio que com alguma ventura, por coordenar e fazer publicar todas as semanas as dezasseis páginas de um suplemento literário. Fiquei a dever essa fortuna a quantos colaboradores, em muitos casos por simples gosto pessoal, ou a câmbio de remunerações insignificantes que só o mesmo gosto lograva tornar aceitáveis, generosamente me abasteciam de material obviamente variável na qualidade, mas sempre empenhado, e por mim agradecido. A par dos habituais artigos e críticas, a par dos ensaios, dos poemas, dos contos, o suplemento literário daquele desaparecido Diário de Lisboa foi também palco de algumas das mais suculentas polémicas da época… E, claro está, havia as entrevistas. Em geral, por falta de tempo, sobretudo por falta de jeito, não era eu a fazê-las, mas alguma forte razão, que sou agora incapaz de recordar, me levou a chamar a mim a responsabilidade de entrevistar o José Gomes Ferreira. Que as minhas artes de entrevistador não eram de extremos, ficou logo demonstrado na calina questão inicial que hoje me faz encolher de vergonha: “Tem algum método de trabalho?”, foi a pergunta. À batida ridiculez da questão quis o poeta responder com paciência exemplar, a paciência de quem já tinha visto e ouvido muito do mundo. Disse ele: “Com mais de meio século de vida literária tive, como é óbvio, não um, mas vários métodos de trabalho. E até um método de preguiça com que construí as linhas fundamentais do meu trabalho literário. Pois nos anos de 20, de 30, de 40, etc., trabalhava num ofício que poucos contactos tinha com a literatura, agarrado a uma moviola de escravo. A minha vocação de escritor, que só à custa de muitos sacrifícios e teima consegui preservar, exerci-a nos intervalos desse trabalho, aproveitando a preguiça das horas de descanso para rabiscar papéis, papelinhos e diários, sempre com a sensação de que estava a roubar tempo e dinheiro ao meu bem-estar e ao da família. Era, em resumo, um escritor de Horas Roubadas. Valia-me também o mês de férias anuais em que tentava pôr em ordem os versos rabiscados durante o ano, ou cumprir alguma encomenda que ousava muitas vezes aceitar com uma coragem que ainda hoje me deixa pasmado.

Por exemplo, o prefácio às Folhas Caídas de Garrett escrevi-o em quinze dias de férias passadas em casa do João Cochofel, no Senhor da Serra”. “E hoje?”, perguntei, surpreendido por tal abundância de informação em troca da mais corriqueira das perguntas.

“Bem. Hoje abandonei a moviola, estou reformado, vivo quase exclusivamente dos livros e das minhas colaborações nos jornais e fui obrigado a estabelecer um método de trabalho adaptado à minha idade, sem horários, claro. (Mesmo nos tempos do trabalho-tortura sempre me defendi dos horários.) Actualmente o meu método resume-se a evitar escrever de noite, para escapar às insónias. Não tive outro remédio senão habituar-me a trabalhar de manhã, servindo-me, como já disse, dos materiais que reuni pacientemente durante os árduos anos de preguiça. À tarde, leio, converso com os amigos nos cafés, visito os editores e à noite volto a ler e, às vezes, até a jogar as cartas, para me deitar o mais tarde possível. Pois contínuo a ser noctívago, embora transpusesse as vagabundagens para o corredor da minha casa onde ando quilómetros e quilómetros de ruas desertas imaginárias”..

A pergunta que lancei a seguir – “Obedece ou cumpre conscientemente qualquer ritual que considere propiciatório do trabalho?” – continha a menos original de todas as curiosidades possíveis, certas e prováveis, mas foi tão generosamente atendida como a primeira: “Rodeio-me de livros, de pastas, de apontamentos, de Diários, de cadernos, de improvisos e todo esse caos de papel de que lhe falei e donde arranco, ou tento arrancar, as linhas harmónicas da criação do meu mundo. Porque, como sabe, o que é difícil é criar o caos. Aliás, nos últimos tempos, ensaiei um novo método de criá-lo. É o que eu chamo, no calão íntimo do meu laboratório-oficina, a planificação da cabeça. Assim: estendo na mesa uma folha de papel de máquina e começo a cobri-la, ora em linha recta, ora obliquamente, umas vezes em baixo, outras ao lado, palavras, frases, desenhos mal feitos, pensamentos, ideias, tudo o que me acode à cabeça, que ligo, desligo, formo, deformo e risco, até apurar não sei o quê, quase sempre coisa nenhuma. Porque o que este jogo tem de mais fascinante é o parecer que não serve para nada, pelo menos imediatamente. Só mais tarde, quando junto esses mapas e os analiso, descubro coisas extraordinárias que me sugerem ideias importantes. Flores incríveis enrodilhadas num silvado de teias de aranha incoerentes que depois simplifico em frases e versos aparentemente fáceis. Planificar o cérebro – eis a minha última descoberta”.

Percebia que para José Gomes Ferreira as questões propostas lhe eram de certa maneira indiferentes, que poderiam ser repetitivas, aventureiras, ingénuas, mesmo absurdas, ele se ocuparia de que as respostas lhes dessem sentido. “Emenda, reescreve, ou fixa-se na forma original? Por outras palavras: é um elaborador, ou um impulsivo?” perguntei. E ele respondeu: “Como se subentende do que já disse, sou ao mesmo tempo um impulsivo e um elaborador.

Improviso em rajadas, nos tais papelinhos. E depois trabalho-os com afinco paciente e teimoso, às vezes durante anos. Sim. Corto, emendo, reescrevo, copio, recopio. E até às vezes conservo religiosamente a forma inicial. Sem tocar na mínima palavra para não desmoronar o poema. Gosto também de trabalhar em coisas diversas na mesma ocasião. Agora, por exemplo, publicada a Poesia-V, em que o século vinte continua a viajar em mim, preparo quatro livros. A Poesia-VI, que encerrará porventura o meu ciclo poético, O Sabor das Trevas, longa narrativa alegórica, Gaveta de Nuvens, compilação dos meus escritos de aparência crítica, e Face em espelho torto, biografia inexacta de um homem exacto. O Sabor das Trevas já vai na segunda versão. É um livro difícil. Uma espécie de João Sem Medo nocturno numa atmosfera insólita de realismo fantástico”.

Para não variar, a pergunta seguinte – “Considera que progrediu desde que começou a escrever?’» também viria a ser salva pela resposta: “Como é natural, a experiência da vida enriqueceu-me (a outros empobrece) e, sentindo-me mais rico, a minha linguagem de raiz barroca simplificou-se, embora cada vez escreva com mais dificuldade e suor. Mas (em arte não há progresso, há às vezes traição) continuo basicamente o mesmo de sempre, a cantar o que me apetece, ou o que possa apetecer-me cantar, cada vez mais livre e ajustado à minha sinceridade”. “Mas há quem o considere sectário…”, insinuei, e logo a resposta: “Nunca o fui nem sou. A não ser que se queira chamar sectarismo à intransigência e fidelidade visceral ao que há de mais profundo em mim mesmo: ao que penso, ao que sonho, ao que desejo, ao que não acredito…”.

Continuou a ser assim, sempre, na Revolução, depois dela, até aos últimos dias de vida. Numa carta datada de 23 de Abril daquele ano e referindo-se a esta entrevista, pedia-me insistentemente que recomendasse aos revisores do jornal que não lhe tirasse o não das palavras finais. Ele lá sabia porquê…