Ana Biscaia e o Retrato, um livro que pode ser algodão doce

Retrato (aquilo que não se vê) é o mais recente livro do escritor brasileiro Clovis Levi e da ilustradora portuguesa Ana Biscaia. A dupla voltou a trabalhar junta depois da colectânea de contos A Cadeira que queria ser Sofá, que garantiu à ilustradora o Prémio Nacional de Ilustração em 2012. Nesta conversa com a Blimunda, Ana Biscaia, que acumula o papel de ilustradora e editora, fala da origem do projeto, da sua relação com o texto e da forma como pensou e trabalhou as ilustrações e o design do livro que chegou no final do mês passado às livrarias portuguesas.

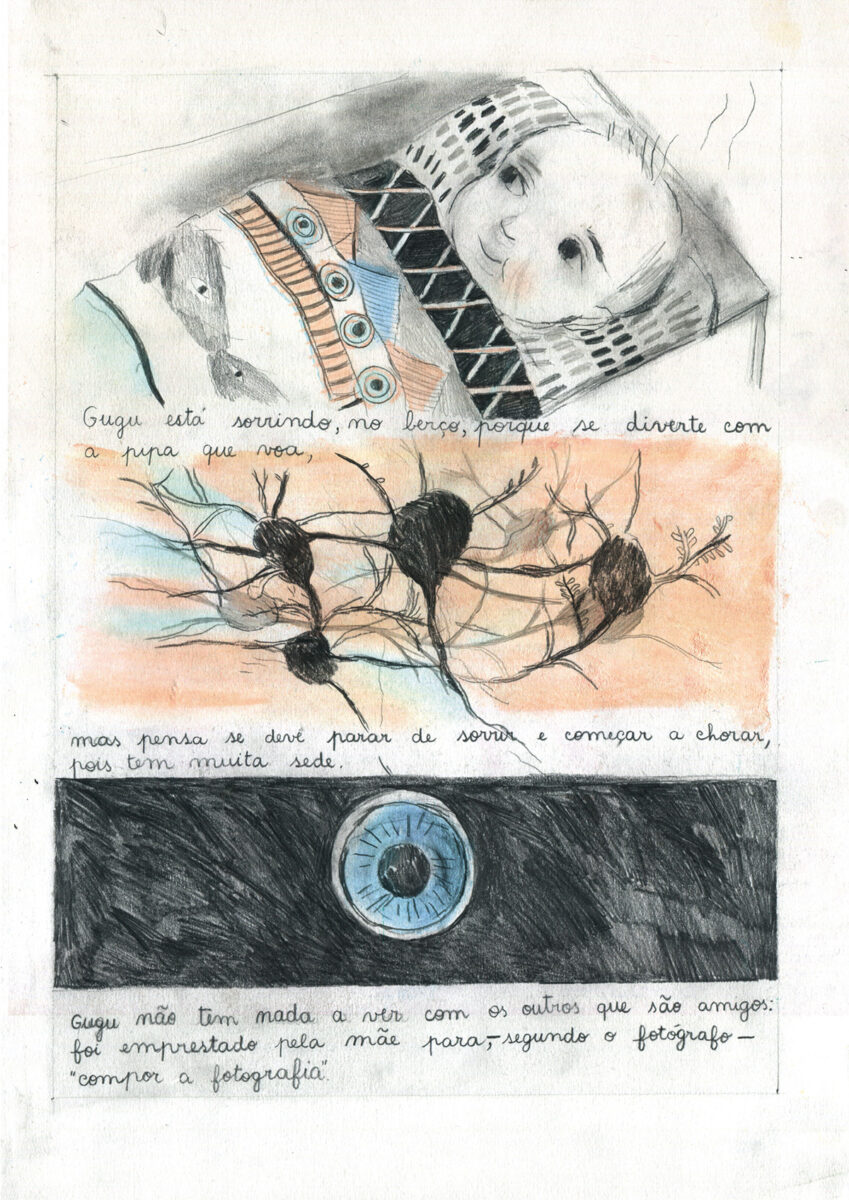

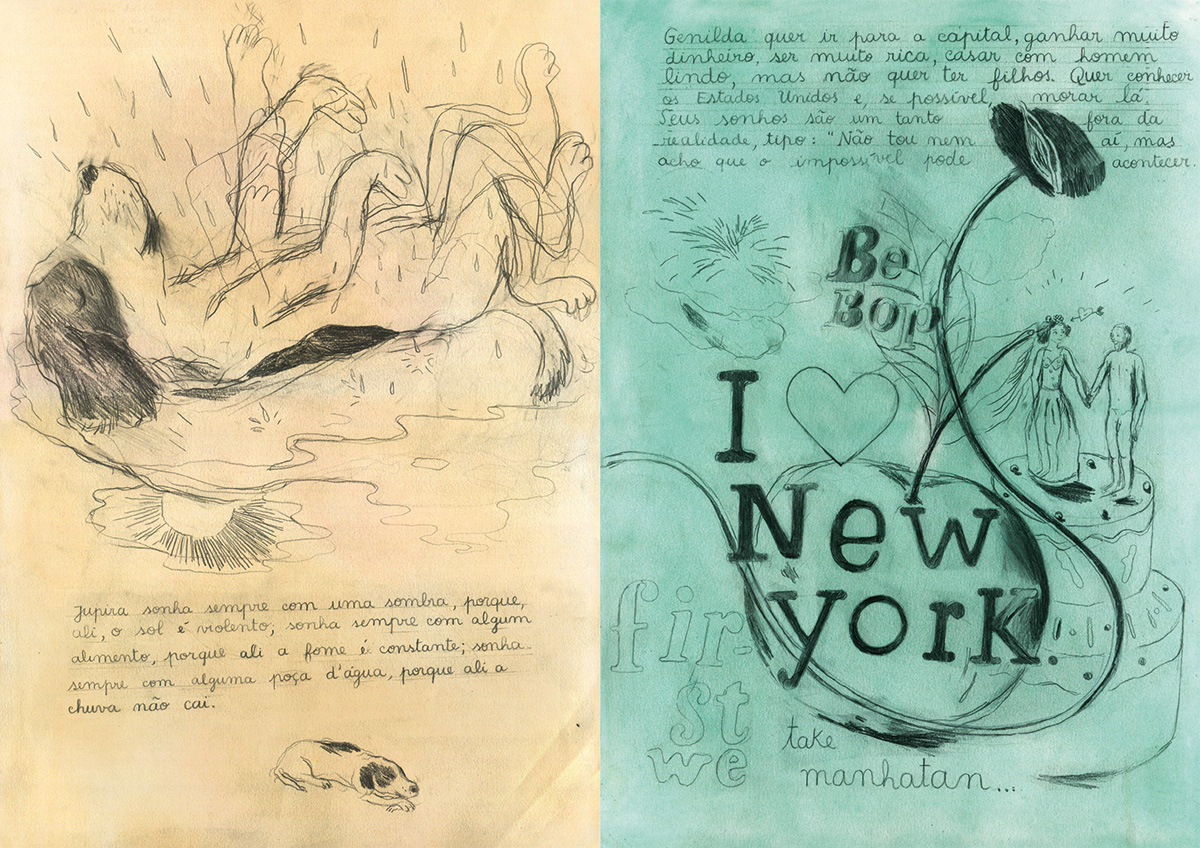

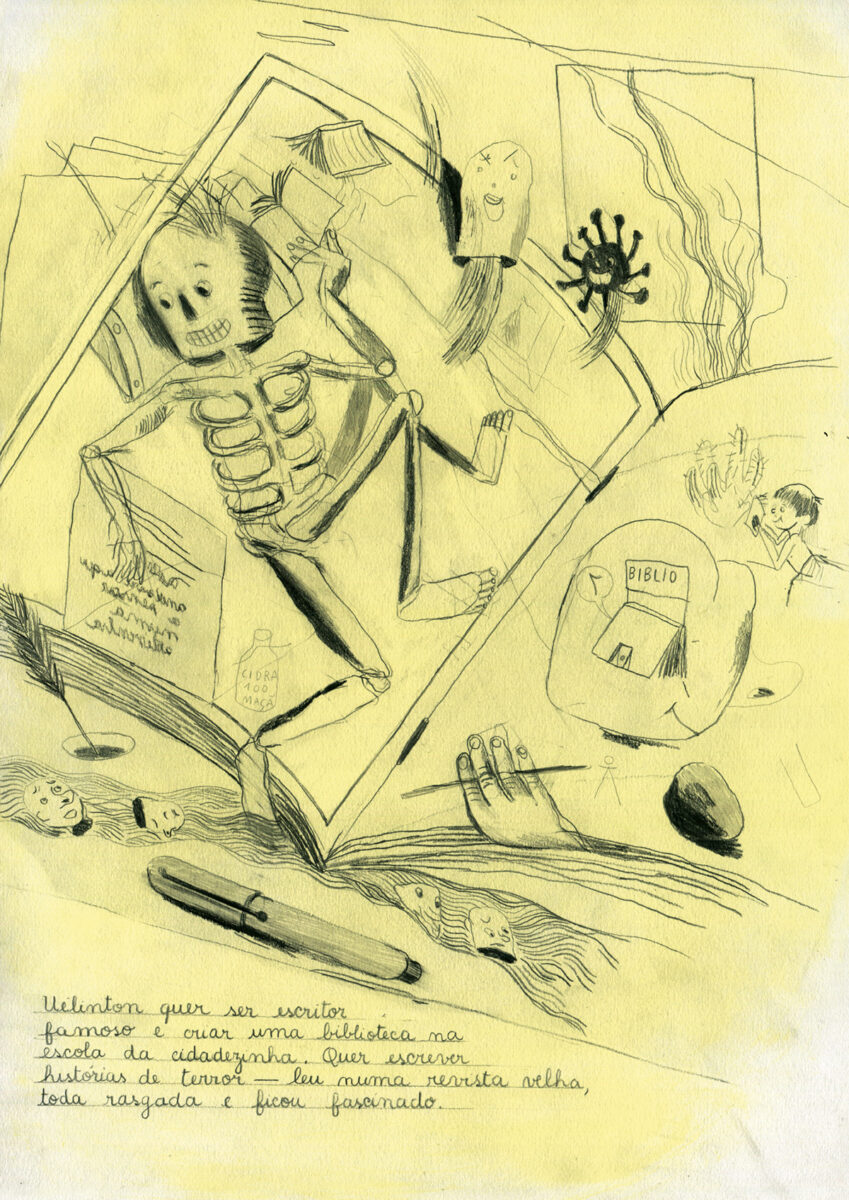

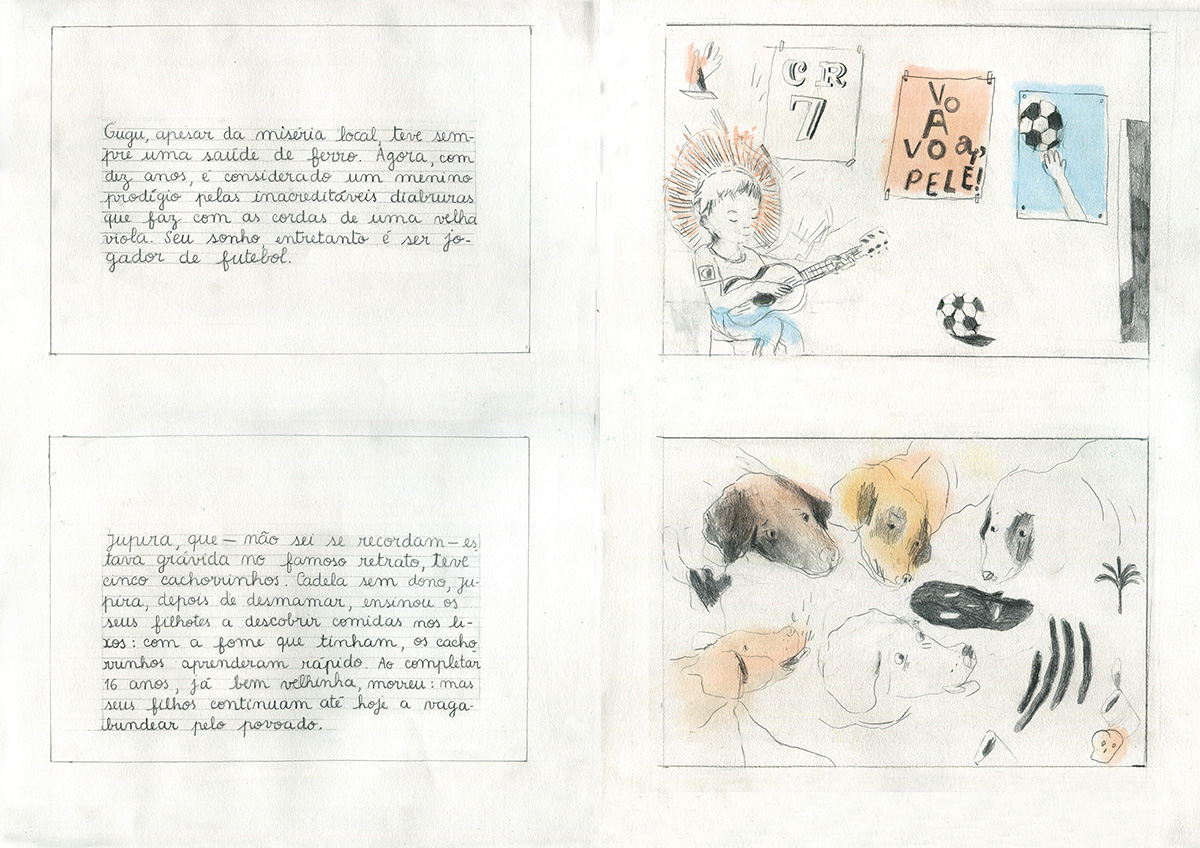

Retrato (aquilo que não se vê) parte da reunião de sete personagens numa fotografia para as retratar de forma fragmentada em vários momentos e possibilidades. O jogo textual que Clovis Levi propõe é justamente o de levar o leitor a projetar a vida de cada uma delas, relatando os seus sonhos para depois os confrontar com uma realidade bem diversa. Todavia, quando o leitor se entristece com o drama do futuro convertido em presente, agora sem nenhuma margem para o sonho, o texto reassume essa condição de hipótese abrindo outras possibilidades biográficas para cada uma das cinco crianças, para o papagaio de papel e para a cadela.

É com essa ideia de tempo e de futuro que existe sempre que texto e ilustração se tecem, jogando, brincando, deixando vazios e vestígios que vão da palavra à marca da borracha no papel.

Blimunda – Gostava que nos contasses como surgiu este livro.

Ana Biscaia – Em 2016 o Clovis veio a Portugal e encontrámo-nos em Coimbra para tomar um café. Ele vinha com esta prenda. Pôs as folhas com o texto impresso em cima da mesa e logo na primeira página estava escrito «O Retrato (aquilo que não se vê) de Clovis Levi e Ana Biscaia». Comecei a lê-lo ali, na presença do Clovis e da mulher, estávamos os três sentados à mesa. Imediatamente, parecia que estava num filme do Godard, com separadores a entrar, a personagem que vem e é de determinada maneira. Como o livro se chama Retrato a pessoa começa logo a imaginar uma fotografia, é a imagem mental que surge.

Então pensei assim: «Bom, isto vai ser muito difícil de fazer mas também muito aliciante porque estruturalmente o texto é muito convidativo.» Comecei logo a imaginar coisas embora não soubesse como ia resolver aquilo. Sabia que tinha que ver com cinema e com algum movimento. Como o Clovis tem uma longa experiência de teatro, a escrita dramática é muito a base deste texto. Mas eu, como ilustradora, o que vi foi cinema, foi cada personagem a entrar e a apresentar-se, e depois a retirar-se, e a voltar a apresentar-se, a retirar-se e depois a desdobrar-se.

B – Foi essa primeira ideia que tiveste para a ilustração?

A. B. – No fundo, entras dentro de um retrato: o que é que lá está? O livro começou a ser construído com base nessa ideia. Não sei se de uma forma completamente consciente, a primeira coisa que fiz foi o retrato. Aquele que aparece no verso da capa e da contracapa. É um desenho feito em duas folhas A3 em que desenho as personagens de uma certa forma para as conseguir situar. E a partir dali haver o tal desdobramento. A minha ideia nunca foi mostrar o retrato. Não queria que as personagens fossem completamente visíveis e identificáveis. Para mim é muito mais interessante pensar no Luan que gosta de fabricar brinquedos e não gosta de ser ver nas fotografias e ver o grande plano dos olhos dele. Tu não vês o personagem, vês detalhes que abrem espaço para poderes imaginar outras coisas.

B – A intenção de não revelares tudo relaciona-se com a ideia de fragmento, do que se vê e do que se esconde?

A. B. – Sim, um bocadinho como no cinema. Quando fazemos a leitura do livro e conhecemos as personagens não percebemos muito bem como elas são, até fisicamente. O texto é muito cortado. Também tem a ver com a tal ideia do retrato. Como é que retratamos uma pessoa? Podemos ir buscar um bocadinho de mão, ou um bocadinho de olho, ou de nariz. A ideia foi esta.

B – O Clovis assumiu logo que serias tu a ilustrar o texto. Tendo em conta que são amigos e que já trabalharam juntos noutro livro, A Cadeira que queria ser Sofá, se calhar era óbvio que estarias de acordo.

A. B. – Os textos do Clovis são sempre muito estimulantes para trabalhar visualmente. Na história A Cadeira que queria ser Sofá ele escreve o texto como peça de teatro, e quando o recebi também pensei «E agora como é que eu vou fazer isto?». Transformá-la numa banda desenhada foi um grande desafio. Este livro em particular volta a provocar-me porque pode ser resolvido de formas muito diferentes. A edição do livro no Brasil, por exemplo, tem ilustrações de Lellis que opta por as colar ao texto, enquanto narrativa visual. Percebemos claramente quem são aquelas personagens, como se apresentam, que aspeto têm, quando envelhecem percebemos que eram mais novas de uma maneira e mais velhas serão de outra. O que este livro nos dá é abrir possibilidades. Aquelas personagens existem dentro da cabeça do autor e para mim essa é a parte mais poderosa do texto.

B – No entanto, a inspiração do Clovis para o texto vem de um contexto real, de uma notícia de jornal.

A. B. – Sim, é muito engraçado ouvir o Clovis falar sobre como tudo surgiu. Eu não fazia ideia que ele se tinha baseado numa notícia de jornal, só soube à posteriori, por isso para mim o texto pode ser apenas uma construção dramática do autor.

B – A narrativa começa com o retrato onde aparecem as sete personagens: quatro crianças, um bebé, um papagaio de papel e uma cadela. Depois dessa primeira aparição em cena, se quisermos, surge um novo bloco em que são enunciados os seus sonhos. Em seguida, elas reaparecem, dez anos depois. E aí elas continuam a ser representadas com muitos traços físicos idênticos aos que tinham dez anos antes. Querias cristalizar a sua imagem, de alguma forma?

A. B. – Quando penso no sentido de “dez anos depois”, vejo-o como uma espécie de adivinhação, se estivermos a pensar no presente para o futuro. Daí o jogo das cartas para cima da mesa. Nada daquilo é real. Depois há o distanciamento em que o texto tenta fixar as personagens na loja do Luan quando elas estão um pouco mais crescidas. Mas para mim é um jogo.

B – A leitura do primeiro retrato encontra um obstáculo formal, criado pelo facto de termos metade da ilustração no verso da capa e a outra no da contracapa. Tinhas essa intenção quando fizeste o desenho?

A. B. – Não. Fiz o retrato para me orientar e conseguir entrar dentro dele. Quando comecei a desenhar, entre 2016 e 2017, fiz um storyboard muito esboçado e assim sabia que a primeira parte se aproximaria de uma banda-desenhada no sentido de fixar detalhes de cada personagem. Pensei até que poderiam aparecer em vinhetas que acabaram por não existir formalmente mas estão lá. Depois sabia que a partir daí tudo poderia ser um grande jogo. Sabia por exemplo que no momento dos sonhos teria uma carta por página para cada personagem; nos “Dez anos depois” comecei logo a imaginar as cartas em cima da mesa por causa da adivinhação, imaginei várias páginas desenhadas sobre o sertão que pudéssemos ver como fotografias de uma determinada geografia, coisa que acabou por não se plasmar no livro… Para o resto do livro imaginei coisas que deixassem espaço ao leitor para seguir o texto e poder adivinhar.

B – Começaste a pensar no livro em 2016, 2017, mas ele só sai agora, em 2021. O que aconteceu?

A. B. – Aconteceu o que acontece muitas vezes, foram-se metendo outras coisas. Mas a verdade é que já tinha o storyboard na minha cabeça desde 2017 e as sete personagens ficaram definidas até 2019. O livro foi apoiado pela 21ª Semana Cultural da Universidade de Coimbra e deveria ter sido apresentado, creio, em 2019. Na altura fiz uma primeira conversa a partir de algumas ilustrações na Escola da Noite, em Coimbra. Mas o livro não estava pronto embora estivesse sempre muito presente na minha cabeça.

B – O que fez então avançar o processo?

A. B. – Em 2018 o Clovis esteve em Serpa a encenar uma peça, fui ter com ele e mostrei-lhe o storyboard. O processo ficou definido aí. Depois, no início de 2020 o Clovis regressou a Portugal, a Serpa e eu voltei a ir ter com ele. Mostrei-lhe as sete personagens e decidimos que faríamos o livro até ao final do ano. Meteu-se o confinamento mas a verdade é que o livro foi feito nessa altura.

B – O texto é usado pela ordem que te foi apresentada?

A. B. – Não exatamente. A partir de certa altura pensei que o livro pudesse ser uma série de cartas soltas dentro de uma capa que pudessem ser baralhadas e lidas pela ordem que o leitor quisesse. Se tivesse tido oportunidade gostava de ter feito este projeto como um grande baralho de cartas. Só que isso aumentava muito os custos de produção do livro e enquanto editora não conseguia correr este risco. Dentro da estrutura do texto original, dentro do bloco dos sonhos, dos dez anos depois, do fim, as personagens aparecem sempre pela mesma ordem. Quando comecei a colorir e a confrontar as cores percebi que a ordem não era importante. Para mim não é importante que personagem entra primeiro ou depois em cada bloco da história.

B – Portanto tentaste transpor a ideia do baralho de cartas para um objeto físico, o livro, que não permite grande baralhação, mas jogaste com isso dentro do próprio objeto e a experiência de colorir levou-te a esta combinação.

A. B. – Sim. Foi isso.

B – Como chegaste a esta paleta de cores?

A. B. – Os desenhos são todos a grafite e uma das coisas que decidi a determinada altura foi que não os queria perder. Não os queria colorir porque a partir do momento em que começo a colorir um desenho ele começa a ser outra coisa, deixa de existir de uma maneira para passar a existir de outra. Gosto muito daqueles desenhos a preto e branco e pensei: «Como é que eu vou colorir isto?» Pensei no material a usar.

B – Porque querias que os desenhos ficassem a grafite?

A. B. – Porque eu acho que eles têm uma expressividade e uma clareza assim. Não queria que deixassem de ser monocromáticos. Então tive de fazer escolhas para usar a cor porque eles são muito bonitos a preto e branco mas têm de ter cor, nem que sejam apontamentos. Pensei numa cor para cada personagem e usei o pastel seco, que aparece na última ilustração do livro, um pastel seco azul. É uma marca específica de pastel seco, um pastel seco muito macio com que sabe muito bem pintar. A paleta de cores daquela marca, que é alemã, é muito bonita e as cores são muito vívidas e suaves.

B – O facto de escolheres uma cor para cada personagem também os representa simbolicamente?

A. B. – Sim.

B – E não quereres que o grafite seja invadido ou corrompido pela cor tem alguma coisa a ver com a cristalização do retrato?

A. B. – Também tem. Uma das coisas que fiz foi ver como eram as fotografias originais a preto e branco e como é que elas ficavam coloridas. Quando as confrontas são a mesma imagem mas são completamente diferentes. Como eu tinha a ideia de que o retrato original seria a preto e branco e os desenhos que se seguiriam também, a única parte em que introduzo a cor diretamente no desenho é quando aparece a toalha com as cartas sobre a mesa. Decidi assim porque quando estava a fazer o livro e tinha as folhas dispostas sobre a mesa pensei: «Tenho aqui um cinzento muito clarinho e se calhar se o usar isto funciona porque é uma parte do livro em que as personagens não aparecem e de certa forma dou destaque àquela zona em que parece que se salta para outra dimensão.» Porque este livro para mim tem interrupções, saltas e depois voltas mas não há propriamente um lugar de ação. Na minha cabeça começo logo a imaginar a mesa de uma cartomante onde é tudo colorido, inclusive as cartas. Decidi então que ia pintar aquela parte mesmo correndo o risco de depois ter de pintar o resto mas acabei por fazer as layers de cor para os outros desenhos separadas e juntá-las no programa de computador.

B – Consegues explicar brevemente o processo técnico?

A. B. – Fiz todos os desenhos à mão com grafite, pintei à mão e depois digitalizei cada desenho e cada folha de cor, fiz a transparência no computador e elas aparecem umas sobre as outras. Por exemplo, eu podia ter pintado os sonhos só que há um problema com o grafite: suja muito. Se lhe metes o pastel por cima borra e o pastel fica sujo. Mesmo usando fixativo para o grafite não sujar é arriscado.

B – Quando se descreve a tua ilustração, muitas vezes ela aparece referida como uma ilustração que não é limpa, que não é plana, muito longe disso. Neste livro, como noutros casos, o leitor consegue ver o esboço, as linhas que ficaram e até o que foi apagado deixa um vestígio. Vê o processo para além do desenho final. Porquê?

A. B. – Porque é desenho! Gosto muito de desenhar e o desenho tem isso. Fica tudo marcado. Quando a base da ilustração é o desenho a marca fica lá, mesmo quando apagas. Essa pergunta faz-me sempre lembrar um episódio quando estudava ilustração na Suécia. Uma vez, estava a fazer o projeto final de mestrado e o meu professor passou por mim. Eu estava a apagar o desenho e ele perguntou-me o que estava a fazer. «Então, estou a apagar o desenho porque está sujo.» Ele respondeu: «Não, o desenho não deve ser apagado porque essas marcas são parte do desenho, fazem parte do processo.» Aprendi isso em cinco segundos. Mesmo que apagues, isso nota-se. É outra ação que está em cima do objeto. O desenho tem como caraterística ser assim.

B – Para ti isso é uma marca estética ou programática?

A. B. – É uma coisa que gosto de fazer. Não racionalizo nem tenho nenhuma intenção de o racionalizar. Quando pego num lápis é assim que as coisas acontecem e não de outra maneira e acabam por resultar desta forma. Parecem desenhos inacabados, não é? Não o digo no sentido pejorativo. Há coisas que não são muito definidas. Tem a ver com o desenho, posso fazer um apontamento, posso fazer uma linha muito leve de uma coisa e a coisa já lá está. Posso carregar ou não, mas a coisa já lá mora.

B – Quando desenhas fazes esboços noutras folhas ou lanças-te no desenho que será, no final, aquele que vais imprimir e definir como o final?

A. B. – Muitas vezes não faço esboços. O desenho é aquilo que está lá. Às vezes apago, claro. Mas não me preocupo muito se está sujo. Se for feio, claro que apago. Mas se não, não faz sentido. O desenho dá-te essa liberdade, e é disso que gosto. As linhas vão surgindo, seja no livro ilustrado ou no desenho em si, as coisas articulam-se mas isso tem a ver com o lápis a riscar o papel e a cabeça a funcionar.

B – Houve algum desenho que tenhas feito para O Retrato que não tenha funcionado e tenhas deitado fora?

A. B. – Talvez um ou dois. Houve uma capa. Ainda tentei fazer uma capa com as personagens mas percebi que não era isso. Mas guardei a capa! Estava a tentar lembrar-me se houve mais algum…. Acho que não, foi tudo muito direto no papel. Por exemplo o jogo das cartas, houve alguns apontamentos em que me enganei e por isso é que aparecem as cartas recortadas. De resto, é o desenho e trabalhar em cima do desenho.

B – Há algum desenho de que gostes mais?

A. B. – Gosto muito do desenho do cão a sonhar com a poça de água. Do cão não, da cadela. E dela grávida com os bebés. Disse cão porque essa Jupira é baseada num cão que tive e era cão, não é cadela. Quando olho para esse desenho é a Jupira que ali está, mas há algo por trás. Gosto mais destes porque têm a ver com bichos.

Também gosto dos desenhos dos sonhos porque acho que são tentativas de. De alguma forma captar o que pode ser a imagem do sonho para cada um deles. É um bocado baseado no filme Feios, porcos e maus, em que eles começam a sonhar à noite e no meio de uma tela escura aparece o tipo que quer ter a barbearia na barbearia ou aquela que queria ter os aspiradores. Lá está, no meio do escuro há uma espécie de iluminação.

B – Tens um duplo papel neste livro. Para além de autora és também a editora. O que te fez querer editar o Retrato na Xerefé?

A. B. – É difícil editar em Portugal. Gosto muito do Clovis. Gosto muito do texto e gostei muito de o desenhar. Portanto, como tenho uma pequena editora que edita para a infância pensei: «Porque não? Faz sentido.» Para além disso para ter uma grande liberdade a criar não posso depender de um editor que me diga que isto posso fazer, isto não posso. Imagina como reage um editor se lhe digo que quero fazer um livro em A3, como é o caso deste?

Ainda apanhei um susto por causa do formato porque quando fui pedir orçamentos para imprimir o livro a maior parte das gráficas não faziam livros em A3. Depois lá encontrei. Mas esse é um problema meu, enquanto editora. Tem a ver com o exercício de liberdade que uma pessoa pode ter. Quando procuras uma editora tens de andar a bater a portas, esperar por respostas e na maior parte das vezes não acontece nada. Era preciso resolver e a Xerefé, que era uma editora de livros pequeninos agora edita um livro grande!

B – Como chegaste ao formato A3?

A. B. – Comecei a desenhar o retrato em A2 e depois comecei a desenhar em A3 e depois ficou assim. Sabia que queria fazer uma coisa grande porque a questão de cada um deles ter a sua carta de sonhos – lembro-me disso no storyboard – fazia-me ver uma imagem grande como se fosse um retábulo, que se veja. Quando agora tens o livro na mão ele tem escala.

B – Impões-te alguma regularidade de edição na Xerefé?

A. B. – Sim, porque tenho a sorte de ter contacto com alguns autores e textos de que gosto. Quando gosto dos textos penso logo que poderia editá-los e como tenho confiança e sou amiga dos autores posso propor-lhes isso imediatamente. Não editamos muitos livros por ano, fazemos um ou dois livros por ano porque para nós é importante. Mas só editados se fizer sentido, por gostarmos dos textos.

B – Os títulos da Xerefé são quase todos ilustrados por ti?

A. B. – Temos o Paul Hardman e vamos ter ilustradores novos, internacionais, que nunca publicaram em Portugal.

B – Que critérios basilares defines para a tua linha editorial?

A. B. – Há uma condição muito importante que tem a ver com a qualidade daquilo que se escreve. É um bocado como ouvir música: quando ouvimos Chico Buarque estamos a ouvir poesia de alto nível e ao mesmo tempo a tirar partido de uma boa música. Mas as palavras estão sempre ali por trás. Então para mim é muito importante pensar na qualidade das palavras. Acho que se isso não existir não vale a pena editar nada.

Por exemplo, o João Pedro Mésseder é um dos autores mais publicados pela Xerefé mas também porque é um dos melhores autores de literatura para a infância. É claro que há outros. Quando ele me enviou o texto do Tantas Letras, Tanto Mar não era um texto que ele quisesse publicar, mas eu li-o e decidi que o queria fazer. E acabámos por fazer. Mas não lhe peço textos. Não lhe pedi um texto sobre o mar. As coisas acabam por acontecer. O próximo livro da Xerefé, que se tudo correr bem ainda sairá este ano, surge de um texto que me veio parar às mãos. Perguntaram-me o que achava e gostei, achei que era uma boa ideia.

B – Presumo, pelas tuas palavras, que a escrita do Clovis encaixe na perfeição na Xerefé.

A. B. – Uma das coisas que acho muito importante na vida é podermos trabalhar com pessoas de quem gostamos. Ter esta sorte não é uma sorte menor, é uma sorte maior. Digo isto porque gosto muito do Clovis, somos amigos. E gosto muito da sua escrita porque é muito teatral, é uma escrita que permite que o texto seja resolvido de uma forma pouco convencional em termos de imagens e que puxa pelo pensamento: «Como é que eu resolvo isto de uma outra maneira?» Não é muito vulgar acontecer quando recebes um texto. Aliás, acho que só me aconteceu com o Clovis, na verdade.

B – Dentro desse ritmo de publicação de poucos títulos por ano, o processo é fluído e não procuras atingir uma meta de x novidades por ano.

A. B. – Não tenho planos de fazer dez livros por ano até porque isso exige uma grande capacidade financeira que não tenho. Principalmente porque os livros ilustrados têm de ser bem impressos e há um princípio que para mim é importante: que as pessoas sejam remuneradas quando fazem o seu trabalho. A Xerefé, embora seja uma pequena editora, tem tido a capacidade de trabalhar com os autores com base na não gratuitidade do seu trabalho. Acho que é mesmo importante que os autores sejam remunerados pelo trabalho que fazem. Acho que o campo da edição é muito interessante, mas a partir do momento em que uma pessoa se dedica a esta área há muitos livros ilustrados e ilustrações que ficam por fazer. É um trabalho que tem de ser muito equilibrado. É possível editar e ilustrar ao mesmo tempo, mas cada coisa demora o seu tempo.

B – Quantos exemplares de Retrato imprimiste para esta primeira edição?

A. B. – Quatrocentos. Talvez devesse ter imprimido quinhentos. Mas acho que se têm estado a vender. As coisas correm bem porque o livro parece…

A primeira vez que o vi a sensação que tive foi que estava com um grande algodão doce nas mãos. Tem cor de algodão doce!