por Sara Grünhagen

26 Janeiro 2024

por Sara Grünhagen

26 Janeiro 2024

O texto a seguir foi adaptado do livro A cor dos cabelos de Deus: a oficina de escrita de José Saramago (pp. 376-395), de Sara Grünhagen, recém-publicado pela Fundação José Saramago, em coedição com o Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra.

Doces legendas de religião amável: a sobreposição iconográfica d’O evangelho segundo Jesus Cristo

Não poucos episódios bíblicos canônicos são mais conhecidos por telas que, ao longo da história da arte, fixaram certas cenas, do que pelos textos que, em princípio, lhes serviram de inspiração. A chamada última ceia, relatada sem muitos detalhes narrativos pelos quatro evangelhos canônicos e pela primeira carta aos Coríntios, é dos exemplos mais clássicos: a imagem que temos de uma longa mesa com Jesus no centro, cercado por discípulos agitados, num refeitório forrado de tapeçarias e uma paisagem ao fundo, provém de Leonardo da Vinci, não da Bíblia.

É certo que muitos outros artistas propuseram a sua própria interpretação do mesmo episódio, de Dürer a El Greco e Tintoretto, com frequência seguindo a convenção de dispor todas ou a maioria das personagens num mesmo lado da mesa, mas, por alguma razão, a versão de Da Vinci se impôs como referência máxima: quando o assunto é a última ceia – expressão que, aliás, não consta de nenhum dos livros neotestamentários citados –, não só tendemos a imaginar o episódio em termos de pintura, como, em geral, pensamos naquela pintura.

Assim, quando, em Ensaio sobre a cegueira, uma “voz desconhecida” descreve um quadro que é vários, parece não haver dúvidas – para os cegos, para os leitores – sobre a assinatura de alguns deles, mesmo quando os detalhes são ínfimos: “E estavam uns homens a comer, Têm sido tantos os almoços, as merendas e as ceias na história da arte, que só por essa indicação não é possível saber quem comia, Os homens eram treze, Ah, então é fácil” (EC: 128).

Está em questão aqui o poder de remissão e construção cognitiva próprio do cânone, que muitos escritores souberam explorar. Theodore Ziolkowski demonstra, por exemplo, o modo como uma festa no sanatório de A montanha mágica, de Thomas Mann, se estrutura a partir da última ceia, e esse tipo de recriação é próprio do género narrativo que ele define como transfiguração ficcional de Jesus: narrativas em que as personagens e a ação são significativamente moldadas por figuras e acontecimentos associados à vida de Cristo (Ziolkowski, 2002: 3-6, 26).

Outro exemplo, talvez menos transfiguracional, e um tanto mais sutil e blasfemo, poderia ser o trecho d’O crime do padre Amaro em que os padres de Leiria e o beato Libaninho se reúnem em torno da mesa do abade da Cortegaça, aniversariante do dia e famoso por sua cabidela de caça. O excesso, os diálogos, os “arrotos formidáveis” das personagens não são os mais piedosos, e a essa cena Eça de Queirós opõe, “sobre a cómoda”, cercado dos dois lados por “simpáticos santos”, um Cristo que “perfilava tristemente contra a parede o seu corpo amarelo, coberto de chagas escarlates”, todos eles lembrando “legendas mais doces de religião amável” (Queirós, 2000: 303). Tantas cenas de refeição, pelo modo como são configuradas, pelas ações das personagens, pelos símbolos recuperados, podem ser lidas a partir da chave do episódio bíblico da última ceia. A questão que coloco é: qual seria, exatamente, a ceia sendo reconstruída? Ou: quais seriam essas “legendas mais doces de religião” a que se está aludindo?

A pergunta é retórica, e talvez não haja uma resposta definitiva para ela. Trata-se, porém, de destacar a presença de uma referência não apenas bíblica, mas iconográfica que, direta ou indiretamente, tem muito potencial para influenciar quem quer que se ponha a dialogar, por exemplo, com aquela clássica refeição entre homens. Essa sobreposição de referências e media ocorre com vários outros episódios bíblicos, do Antigo ao Novo Testamento, e é natural que um romance que se constrói diretamente a partir das narrativas evangélicas seja influenciado pela tradição iconográfica que ajudou a tornar toda aquela história tão conhecida.

N’O evangelho segundo Jesus Cristo, há diálogos evidentes e evidenciados pelo narrador, sobretudo na cena com a qual o romance se abre; há ainda reconstruções mais sutis e transfiguracionais, que não correspondem a ekphrasis nem remetem necessariamente a uma pintura específica. Nesses dois tipos de diálogo intermediático, destaca-se o modo como o romance propõe e enuncia a sua revisitação iconográfica, comentando-a, imitando aquilo que lhe é próprio, reinventando-a, questionando-a também.

É difícil saber com absoluta certeza se a narrativa descreve efetivamente outra obra de um artista canônico além de Dürer. Todavia, o que não faltam são cenas que recuperam motivos cristalizados pela iconografia dita cristã. Ou seja, para além da intertextualidade direta com o texto bíblico, há ao mesmo tempo elementos que, mesmo quando não excedem aquele intertexto, são próprios de representações que se inspiraram nele.

É nesse sentido que falo em sobreposição iconográfica, como se ao texto bíblico presente na narrativa se somasse uma pintura clássica correlata. Por isso os exemplos que serão dados não são mais do que isso, modelos possíveis e representativos de temas múltiplas vezes explorados. É também graças à repetição desses temas, ao fato de eles serem tão comuns, ilustrando, por exemplo, painéis e vitrais até de pequenas igrejas católicas, que o diálogo de um texto com a iconografia cristã pode ser tão profícuo: a referência é rapidamente ativada com poucas palavras, todo um cenário é de imediato pintado com a mera menção a personagens e situações-chave.

A facilidade de ativação desse tipo de imagem bíblico-iconográfica por parte do leitor é particularmente importante quando um dos objetivos da narrativa é recriá-la: é preciso reconhecer a estrutura da cena canônica para melhor entender o seu deslocamento. De novo, a última ceia serve de exemplo. No Evangelho, ela é transposta para outro contexto: daquele grupo de homens passa-se a Jesus e Maria de Magdala, sentados “no chão, frente a frente, com uma luz no meio, o que sobrara da comida” (EJC: 308). O gesto de Jesus, tão conhecido, repetido a cada eucaristia, recupera a cena bíblica original, ao mesmo tempo que deixa claro que está em questão uma nova pintura, um novo sacramento, blasfemo, talvez, dado o contexto, mas não menos ambicioso: “Jesus tomou um pedaço de pão, partiu-o em duas partes, e disse, dando uma delas a Maria, Que este seja o pão da verdade, comamo-lo para que creiamos e não duvidemos” (EJC: 308).

As duas personagens são bons exemplos do diálogo com a iconografia que se pode ler no romance, atentando-se para um movimento tanto de remissão a um motivo pictórico tradicional quanto de recriação formal e temática. O primeiro encontro de Jesus e Maria de Magdala já é construído com gestos e cenas que, provindo dos evangelhos, em alguns casos ecoam interpretações e motivos representativos, quando não canônicos, da pintura.

Lembre-se de que Jesus bate à porta de Maria de Magdala, e é ela quem lava os seus pés machucados, um gesto que certa tradição posterior, incluindo alguns apócrifos, passou a atribuir àquela personagem: Maria Madalena é comumente identificada com a “pecadora arrependida” de Lucas 7, uma mulher não nomeada que lava os pés de Jesus com um vaso de um perfume caro e, chorando, enxuga-os com os seus cabelos (Lc. 7:36-50). No capítulo seguinte desse evangelho, faz-se menção a algumas das mulheres que acompanhavam Jesus e os Doze, entre as quais “Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demónios” (Lc. 8:2), que ficou, portanto, associada à pecadora do vaso de alabastro com perfume.

Episódios semelhantes são narrados nos outros evangelhos: Mateus e Marcos falam que Jesus estava em Betânia quando “uma mulher” derrama perfume na sua cabeça (Mt. 26:7, Mc. 14:3), ao passo que João relata que Maria, irmã de Marta e Lázaro, unge os pés de Jesus em Betânia (Jo. 12:3). Ou seja, há provavelmente ao menos três cenas e três mulheres diferentes, reunidas em uma mesma personagem em pinturas (Murray, 2014: 332-335) e no romance de Saramago. A pintura, afinal, também pode ser uma forma de Midrash, e os retratos de Maria Madalena, como aqueles que seguem o motivo da Madalena penitente ou arrependida (a exemplo de uma tela de Tiziano, figura 1), costumam incluir um vaso na composição, seja pela unção de Jesus ainda em vida, seja porque ela teria ido ungir o corpo de Jesus no túmulo.

Outros motivos podem ecoar no Evangelho pela inversão de gestos e sentidos: o simples fato de ser Maria de Magdala a tocar em Jesus, tratando das suas feridas, é significativo. De Giotto a Botticelli e Tiziano, não poucos artistas retrataram um Jesus se esquivando de uma Maria Madalena ajoelhada, estendendo-lhe a mão, conforme o motivo Noli me tangere, a tradução da Vulgata para “não me toques” e título de outra pintura de Tiziano (figura 2).

A cena, fixada em telas, afrescos e painéis, provavelmente é mais conhecida do que o contexto do episódio bíblico, narrado por João em termos dramáticos: deixada sozinha perante o túmulo vazio de Jesus, Maria chora, até que ela vê Jesus e, quando enfim o reconhece, ouve dele aquela enigmática frase (Jo. 20:17), alvo de extensos debates exegéticos. Afinal, por que Maria não deveria tocá-lo naquele momento, precisamente o convite feito a Tomé logo a seguir (Jo. 20:27)? No Evangelho, a ordem de Jesus é recontextualizada e dirigida à sua mãe, na cena em que ela lhe revela qual era o pesadelo e o peso da culpa de José: “Maria estendeu a mão para o filho, quis tocar-lhe, mas ele furtou o corpo, Não me toques, a minha alma tem uma ferida” (EJC: 188).

Já o toque de Maria de Magdala vai se materializar e será decisivo no romance, ocorrendo precisamente quando ela se depara com um Jesus machucado, outra imagem iconográfica importante. O motivo do “homem das dores” ou “varão de dores” (Virum dolorum) é clássico: um Jesus de olhar sofrido, semidesnudo, deixando ver as chagas da cruz.

O tema do homem das dores reforça o quanto esse tipo de iconografia costuma se associar à hermenêutica cristã: a expressão, que intitula uma série de desenhos e uma pintura de Dürer (figura 3), provém de um versículo de Isaías, lido por aquela tradição como uma profecia dos padecimentos do Messias, que seria “desprezado e evitado pelos homens, como homem das dores […], ferido por Deus e humilhado” (Is. 53:3-4). A tradição talmúdica, por sua vez, lia esse capítulo no tempo passado que lhe é próprio, identificando aquele “servo” sofredor com Moisés, por exemplo (Coogan, 2010: 1039).

Em Saramago, o sofrimento de Jesus diante daquela que será a sua companheira ganha uma dimensão bíblica e pictórica, e Deus também tem parte nele: “Maria de Magdala serviu e ensinou o rapaz de Nazaré que […] lhe viera pedir que o aliviasse das dores e curasse das chagas que, mas isso não o sabia ela, tinham nascido doutro encontro, no deserto, com Deus” (EJC: 283-284).

Não significa, cabe insistir, que as pinturas citadas estejam presentes no Evangelho; o que está em questão é a sua representatividade temática e imagética, o modo como elas fixaram cenas e gestos que transcendem as narrativas evangélicas, complementando-as ou mesmo recriando-as. O homem das dores é uma personagem própria da iconografia religiosa, e um traço marcante dessa figura é atribuído, não sem ironia, ao Jesus do Evangelho: “este rio de agónicas lágrimas, digamo-lo já, irá deixar para sempre nos olhos de Jesus uma marca de tristeza, um contínuo, húmido e desolado brilho, como se, em cada momento, tivesse acabado de chorar” (EJC: 223).

Mais de uma vez a imagem de um Jesus lacrimoso e sofredor será recuperada, como se o narrador desse uma piscadela ao leitor, chamando a sua atenção para a dramaticidade característica de certo tipo de representação. Aquele olhar dolente é estranhado até por Deus – “Estás a chorar, perguntou Deus, Tenho os olhos sempre assim, disse Jesus” –, e ironizado pelo narrador, quando, após o encontro com Maria de Magdala, diz: “este homem que para cá vem não parece já sofrer, tirando aquela humidade dos olhos de que temos falado, mas que, se bem ponderarmos as causas possíveis, também poderia ser um efeito tardio do fumo dos sacrifícios, ou um arrebato da alma produzido pelos horizontes das altas pastagens”, entre outras razões (EJC: 265, 291).

Uma tal expressão de profundo sofrimento cabe à fixidez da pintura, mas ela não faz sentido o tempo todo no cotidiano de uma personagem que, numa narrativa terrena, não vive só amarguras; tendo Jesus já um pouco mais de experiência de vida, o narrador dirá: “quebrara-se-lhe a febre do olhar” (EJC: 323).

O esforço de rever imagens cristalizadas ou mesmo de corrigir e atualizar mitos é próprio do gênero biografia ficcionalizada de Jesus, conforme tipologia de Ziolkowski, a que o romance de Saramago poderia ser associado. Trata-se de um tipo de “apócrifo moderno”, muito comum, dado que “cada geração produz vidas de Jesus adaptadas às circunstâncias e aos gostos da época” (Ziolkowski, 2002: 13-17). O Evangelho vai muito além do que se atribui a esse gênero, tendo igualmente episódios do que Ziolkowski denomina transfiguração ficcional, os quais, sendo moldados segundo acontecimentos da vida de Jesus, têm a função de prefigurar o destino do protagonista. Ocorre, porém, que essas cenas transfiguracionais não são recriadas no âmbito de outro enredo e com outras personagens, mas com frequência aparecem deslocadas na dinâmica interna da narrativa.

No que se refere àquilo que é próprio da biografia ficcionalizada, o Evangelho segue o padrão de proceder, como tantos outros fizeram, a uma detalhada recriação dos costumes da época e do cenário pelo qual Jesus teria passado – um mundo nem sempre pintado nos tons mais objetivos pela iconografia cristã. Ou seja, nesse contexto, certa tradição de pintura pode servir como um contraponto canônico, que careceria de correção, conforme enunciado, por exemplo, por Giovanni Papini na abertura da sua História de Cristo (1921): “Jesus nasceu em um estábulo. Um estábulo – um verdadeiro estábulo – não é o pórtico resplandecente e elegante que os pintores cristãos imaginaram como o local de nascimento do Filho de Davi, como se tivessem vergonha de que o seu Deus pudesse ter repousado em um ambiente pobre e imundo” (Papini, 1924: 1).

Justiça seja feita, a tradição iconográfica sendo referida não se pretende histórica nem mesmo, dentro dessa acepção, realista. Em comparação com muitas recriações textuais da vida de Jesus, a pintura não tem tantas dificuldades em assumir os seus ditos floreios, o seu caráter alegórico, ilustrativo, ficcional até. Não por acaso, e isso é próprio da arte, essas representações com frequência vão transcender o domínio religioso em que foram produzidas e circunscritas.

O Evangelho, por maior que seja o seu esforço de recriação histórica de um tempo e de um espaço, assume-se desde o início como ficção e também vai valorizar certos atributos iconográficos, tomando-os de empréstimo, não prescindindo mesmo da dramaticidade de algumas cenas imortalizadas tanto pela pintura quanto pela escultura, podendo associar-se, por exemplo, à universalidade do sofrimento que esse cânone é capaz de refletir.

Veja-se como outros motivos iconográficos clássicos são úteis na leitura de uma das cenas mais pungentes do romance, aquela da morte de José sendo chorada por Jesus e Maria. O deslocamento narrativo é evidente: José morre com 33 anos, precisamente a idade com que Jesus teria sido crucificado segundo a tradição hermenêutica, embora isso não conste dos evangelhos – e pode-se pensar o quanto esse tipo de precisão serviu a artistas que retrataram Jesus adulto. No romance, José perde a vida em Séforis, sendo confundido e crucificado com rebeldes políticos, e há uma fundamentação histórica para esse episódio, pois consta que o governador romano Varo, em represália às revoltas judaicas, crucificou por aquela época cerca de 2 mil rebeldes, um dado que é comentado pelo narrador (EJC: 167).

Mãe e filho saem em busca de José, e a narração será por um momento transferida para o Jesus adolescente quando ele enfim se depara com o corpo do pai:

Pai, pai, di-lo com a esperança de que ele ali não esteja, di-lo com a dor de quem já o encontrou. […] Jesus não vê o pai, o coração quer encher-se-lhe de alegria, mas a razão diz, Espera, ainda não chegámos ao fim, e realmente o fim é agora, deitado no chão está o pai que eu procurava, quase não sangrou, só as grandes bocas das chagas nos pulsos e nos pés, parece que dormes, meu pai, mas não, não dormes […]. O rapazinho chamado Jesus está ajoelhado ao lado do cadáver, chorando, quer tocar-lhe, mas não se atreve, porém chega o momento em que a dor é mais forte que o temor da morte, então abraça-se ao corpo inerte, Meu pai, meu pai, diz, e outro grito se junta ao dele, Ai José, ai meu marido, é Maria que enfim chegou, exausta, vinha chorando já de longe porque já de longe, vendo parar-se o filho, sabia o que a esperava (EJC: 170-171).

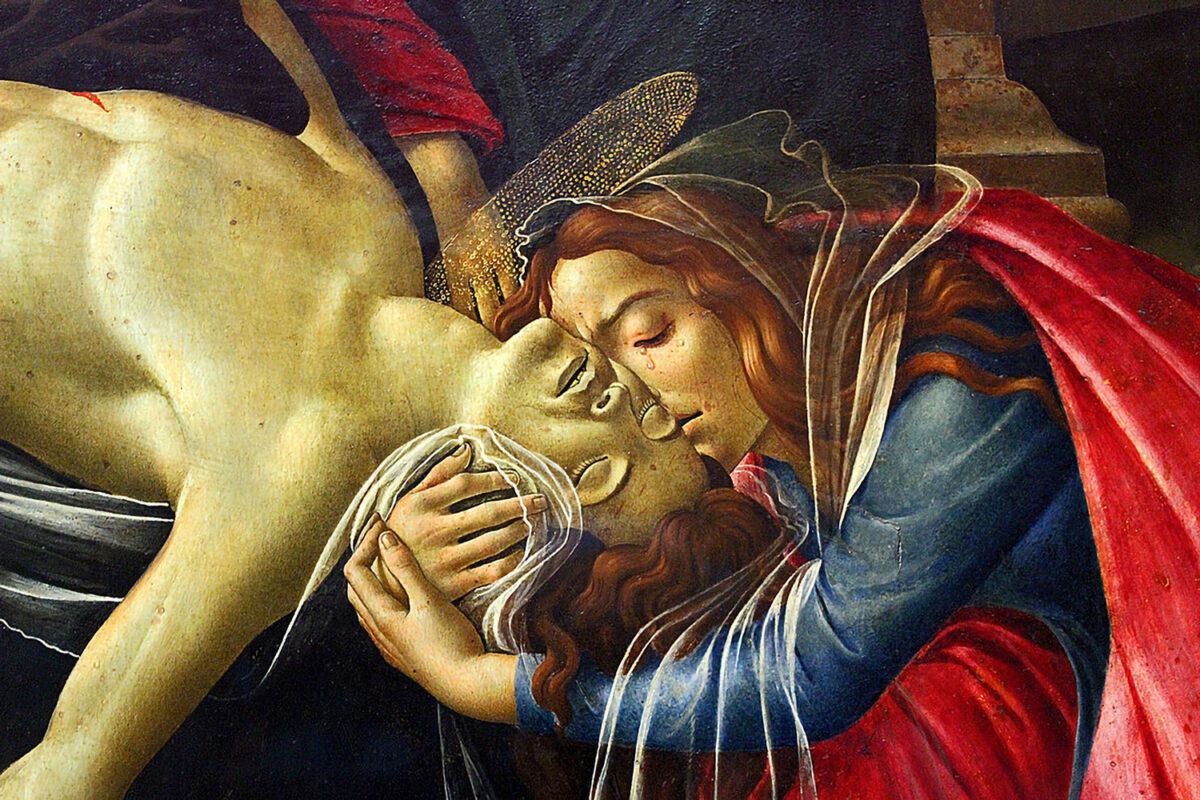

O principal motivo que ecoa aqui é o da lamentação de Cristo, uma cena que não é descrita nos evangelhos, mas que, desde o século XI, se tornou uma imagem devocional bastante popular (Murray, 2014: 302). Em geral, a composição é formada por um grupo de mulheres com João e José de Arimateia, no momento entre a deposição do corpo – outro motivo pictórico importante – e o sepultamento de Cristo. Há também composições com menos personagens, como a lamentação de Rubens, em que Maria e João envolvem o corpo de um Jesus que parece, apenas, dormir (figura 4). Provavelmente a cena de lamentação mais conhecida é uma escultura que desenvolve esse tema, mas que, dada a sua repercussão, se transformou num motivo iconográfico com identidade própria: trata-se da Pietà, cujo exemplo mais famoso é a estátua de Michelangelo (figura 5).

No Evangelho, a inversão iconográfica é significativa. Naquela cena, não é Jesus a causa do lamento; a sua posição é a de quem abraça e chora um corpo querido e morto. Maria, por outro lado, recebe aqui o lugar que a iconografia lhe deu, indo muito além dos evangelhos canônicos, em que ela passa quase despercebida, sobretudo se em comparação com Maria Madalena – nenhum dos quatro evangelhos situa a mãe de Jesus, por exemplo, no episódio do sepulcro vazio, e apenas João a insere na cena da crucificação (Jo. 19:25-27). Certo é que ambos, mãe e filho, sofrem a dor conhecida e mil vezes pintada daqueles que ficaram para trás: um tema tão icônico, e talvez não seja por acaso o fato de que, em muitas pinturas de lamentação, as personagens, como Maria e Jesus no Evangelho, não têm auréolas, são apenas humanas.

Essa cena prefigura o destino de Jesus no romance, como o faz, de maneira mais marcante, o primeiro capítulo, que deixa claro que aquele evangelho não vai fugir à regra da cruz. Esse é, naturalmente, o diálogo iconográfico mais evidente do Evangelho. O objetivo aqui será insistir na chave de leitura da intermedialidade e de uma relação mais ampla, para além da abertura do livro, com a tradição pictórica sendo tratada, tradição esta que influenciou o modo como aquelas personagens e seus dramas são percebidos: depois de Da Vinci, Michelangelo e outros, quem quer que se proponha a redesenhar certas cenas não vai poder ignorar os ícones que aqueles mestres criaram.

Iniciar um romance com uma ekphrasis é, por si só, uma tomada de posição, uma forma de se associar a um outro tipo de representação e de lembrar que aquela história já foi contada muitas vezes, de muitas formas, e com detalhes diferentes. Mesmo não sendo diretamente referenciada em nenhum momento na narrativa, sabe-se que a escolha de Saramago para as suas primeiras páginas recaiu sobre uma xilogravura atribuída a Albrecht Dürer (1471-1528), uma das várias crucificações de Cristo feitas por ele e/ou por seu ateliê.

Cabe um parêntesis sobre a forma e a autoria dessa obra. A técnica de gravura em questão compreende duas etapas: primeiro, um desenho é feito sobre um bloco de madeira, que é então entalhado por um gravador, em geral a mesma pessoa que fez o desenho. A gravura em madeira servia como matriz para uma reprodução em papel, razão pela qual pode haver várias estampas de uma mesma imagem. A análise de alguns dos blocos originais de Dürer preservados revelou, porém, o trabalho de mais de uma mão, e esse pode ter sido o caso da Crucificação de Cristo descrita por Saramago no Evangelho (figura 6).

O estilo de Dürer é singular e particularmente famoso pelo tratamento detalhado que dá a temas que são, com frequência, apocalípticos e macabros. É também para esse estilo que Saramago chama a atenção nas páginas iniciais do Evangelho, assim como para a materialidade do objeto sendo descrito, o que produz sentidos: conteúdo e forma são destacados, e a representação é descrita e comentada como representação. Ou seja, tão importante quanto a cena da crucificação propriamente é o fato de ela ser uma gravura, uma interpretação:

O sol mostra-se num dos cantos superiores do retângulo, o que se encontra à esquerda de quem olha, representando, o astro-rei, uma cabeça de homem donde jorram raios de aguda luz e sinuosas labaredas, […] lançando pela boca aberta um grito que não poderemos ouvir, pois nenhuma destas coisas é real, o que temos diante de nós é papel e tinta, mais nada (EJC: 11).

Valorizando a simetria do desenho, algo caro a Dürer, o narrador vai descrever, analisar e interpretar a gravura em um movimento circular da esquerda para a direita, até chegar ao centro e ao tema principal da composição, buscando ressaltar, a cada passo, aquilo que a torna única: um “desenho mais complexo” na auréola da mãe de Jesus, a paisagem anacrônica do fundo, com “torres e muralhas, […] umas empenas góticas, […] um moinho” e até a presença de uma “lua em figura de mulher, com uma incongruente argola a enfeitar-lhe a orelha, licença que nenhum artista ou poeta se terá permitido antes e é duvidoso que se tenha permitido depois, apesar do exemplo” (EJC: 13, 15-16).

Ao mesmo tempo, o narrador assinala a configuração tópica da imagem, o quanto ela se associa a um motivo padrão, inúmeras vezes repetido, canônico e conhecido (EJC: 13-14). A gravura assume, assim, a dimensão de um cânone que, no romance, não é só bíblico e textual, e que servirá igualmente de referência para a narrativa, no seu constante movimento de adesão e oposição às referências que lhe servem de base: Maria será a mãe de Jesus, como também de numerosos filhos e filhas; Jesus será crucificado, mas com uma motivação diferente da que lhe costuma ser atribuída.

O romance em si obedecerá a uma estrutura circular, fechando-se com o mesmo episódio com que se iniciou. O último capítulo recria os eventos da paixão, mas pintada em outros tons: a ação é brusca, os acontecimentos se precipitam, como se inevitáveis, e embora o desfecho seja a cruz, é como se o protagonista fosse outro. Ao longo da terceira parte do romance, Jesus cumpre mais ou menos, como mau ator, o destino que lhe fora antecipado por Deus, e isso até o momento em que a notícia da morte de João Batista lhe chega.

O motivo dessa morte vai causar revolta: seu degolamento nada teve que ver “com anúncios de Messias ou reinos de Deus”, mas, nas palavras de Judas, mataram-no “por denúncias de concubinato e adultério, de cama e casamento de tio e cunhada” (EJC: 435). Diante desse cenário, Jesus decide tentar morrer também por razões nada místicas, e mais plausíveis: ele se faz condenar não como Messias e filho de Deus, mas, como tantos outros naquela época, como um rebelde, um “rei dos judeus” que se insurgiu contra Roma. O plano falha, mas o quadro construído é o oposto daquele que teria sido desenhado por Dürer e pela tradição que ele representa no romance: gravuras diferentes de uma mesma cena.

Saramago não é um iconoclasta; ele não quer destruir, mas reler, desmistificar e provocar, servindo-se nesse processo de uma das iconografias mais extensas e populares do Ocidente. Essa releitura não é nova, e mesmo a interpretação de Jesus como uma figura política, ou como um rebelde entre outros, já conta com a sua própria tradição (Ziolkowski, 2002: 30-41). A particularidade do Evangelho está em se servir ao mesmo tempo da representação iconográfica e daquilo que é próprio de outro medium para potencializar a sua própria representação, e lembrar que, num caso como no outro, é de arte e ficção que se trata.

Dürer é uma referência-chave para a leitura do romance, e é importante sublinhar que a gravura que lhe é associada ecoa para além do primeiro capítulo; ela serve, por exemplo, como contraponto para os contornos menos típicos que o Evangelho dá às suas personagens. Retome-se o caso de Maria de Magdala, a alcunha adotada para a personagem ao longo da narrativa. No primeiro capítulo, ela ainda é Maria Madalena, apresentada com o nome e os traços do cânone iconográfico (EJC: 12-13). Mais adiante, o narrador corrige-se quanto à sua identificação ao descrever a terceira mulher da gravura:

Também ajoelhada, também Maria de seu nome, e afinal, apesar de não lhe podermos ver nem fantasiar o decote, talvez verdadeira Madalena. Tal como a primeira desta trindade de mulheres, mostra os longos cabelos soltos, caídos pelas costas, mas estes têm todo o ar de serem louros […]. Outra prova, esta fortíssima, robustece e afirma a identificação, e vem a ser que a dita mulher, ainda que um pouco amparando, com distraída mão, a extenuada mãe de Jesus, levanta, sim, para o alto o olhar, e este olhar, que é de autêntico e arrebatado amor, ascende com tal força que parece levar consigo o corpo todo […]. Apenas uma mulher que tivesse amado tanto quanto imaginamos que Maria Madalena amou poderia olhar desta maneira, com o que, derradeiramente, fica feita a prova de ser ela esta, só esta, e nenhuma outra (EJC: 14-15).

A Maria Madalena sedutora, prostituta arrependida e loira é uma personagem iconográfica: como se viu, nela se condensam não apenas diferentes personagens dos evangelhos como a inferência de que o pecado da mulher arrependida de Lucas 7 era a danação dos homens. A sua representação erótica é frequente, como a cor loira dos seus cabelos, que já serviu de mote para diferentes obras. A ópera Tosca, de Giacomo Puccini, por exemplo, explora bastante esse traço no desenvolvimento da trama, no suposto retrato de Maria Madalena feito pelo revolucionário Cavaradossi, uma pintura que faz lembrar muito a loira marquesa Attavanti, irmã de um fugitivo político que se escondera na igreja – e isso causa conflitos em vários níveis, dos ciúmes de Tosca à desconfiança da proximidade do fugitivo pelo terrível Scarpia.

Já a Maria Madalena de Saramago será retratada como uma prostituta muito sedutora, mas com traços diferentes do usual. Ela não tem os tradicionais olhos claros da iconografia, elemento também explorado em Tosca, e na cena de amor com Jesus ela é pintada mais como uma Vênus desnuda, “com os seios escorrendo suor, os cabelos soltos que parecem deitar fumo, a boca túmida, olhos como de água negra” (EJC: 284). Mais ainda, a Maria de Magdala dos capítulos seguintes do Evangelho terá outra cor de cabelo: é pelos olhos de Jesus que vemos “os cabelos pretos da mulher” (EJC: 279).

Se nesse ponto Saramago se distancia da representação tradicional de Maria Madalena, a sua pintura de uma mulher apaixonada se aproxima de muitas outras. Em A relíquia, por exemplo, Eça descreveu essa figura e o seu papel na paixão de Cristo nos seguintes termos: “Então Maria de Magdala, crente e apaixonada, irá gritar por Jerusalém: ‘Ressuscitou, ressuscitou!’ E assim o amor duma mulher muda a face do mundo, e dá uma religião mais à humanidade!” (Queirós, 2021: 255).

Diante desse cenário, pergunto, enfim: não teria sido uma parte daquela iconografia que nos ensinou, leitores e escritores, a sermos um pouco blasfemos e a vermos o amor de Maria Madalena nos seus olhos, nos seus gestos e, por extensão, nas suas palavras evangélicas? Pense-se nos tantos retratos de Maria Madalena abraçada à cruz, ou ao rosto de Jesus, como na teatral lamentação de Botticelli (figura 7): esse afeto revelou-se bem pictórico, e Saramago também soube, enfim, aproveitá-lo.

Referências bibliográficas

Coogan, Michael (org.). The New Oxford Annotated Bible with the Apocrypha. 4. ed. New York: OUP, 2010.

Murray, Peter et al. The Oxford Dictionary of Christian Art and Architecture. Oxford: OUP, 2014.

Papini, Giovanni. The Story of Christ. Londres: Hodder and Stoughton, 1924.

Queirós, Eça de. A relíquia. Org. Carlos Reis e Maria Eduarda Borges dos Santos. Lisboa: INCM, 2021.

Queirós, Eça de. O crime do padre Amaro: 2.ª e 3.ª versões. Org. Carlos Reis e Maria do Rosário Cunha. Lisboa: INCM, 2000.

Saramago, José. Ensaio sobre a cegueira (EC). Lisboa: LeYa, 2016.

Saramago, José. O evangelho segundo Jesus Cristo (EJC). Porto: Porto Editora, 2016.

Ziolkowski, Theodore. Fictional Transfigurations of Jesus. Eugene: Wipf and Stock, 2002.

Sara Grünhagen