John Berger, perfil

de um renascentista

do século xx

Quando publicou G, romance ambientado numa Europa anterior à I Guerra mundial, John Berger queria testar certos limites da linearidade narrativa, mas igualmente criar uma personagem ficcional que reflectisse uma ideia do mundo assente na luta de classes. Estávamos em 1972 e, entre experimentalismo e teoria marxista, o romance do autor inglês acabou por dever grande parte da sua fama ao modo explícito como abordava as aventuras sexuais do protagonista. Nesse mesmo ano, G vale a John Berger o Man Booker Prize e o reconhecimento de G volta a ampliar-se, desta vez por causa do prémio. No discurso com que aceitou o galardão, Berger falou abertamente sobre a origem pouco nobre do financiamento do Booker, a produção e comercialização de açúcar com a respectiva exploração desumana da mão de obra que dele tratava na região do Caribe. Houve quem se questionasse sobre que sentido fazia alguém que se opunha veementemente a tal exploração aceitar um prémio tão pouco ético e se a discussão em torno do tema nunca se apagou, John Berger parece ter resolvido qualquer dilema oferecendo metade das cinco mil libras esterlinas ao ramo britânico das Panteras Negras, usando o restante para financiar novos trabalhos.

G não está editado em Portugal, ao contrário de outros livros do autor que a Antígona tem vindo a publicar nos últimos anos. Até agora, são cinco livros seleccionados entre os mais de sessenta que John Berger publicou ao longo da vida, permitindo um relance significativo sobre os muitos interesses do autor e sobretudo sobre o modo como cruzou áreas de criação e conhecimento, nunca reconhecendo fronteiras quando se tratava do pensamento.

John Berger era estudante de arte na Central School of Arts and Crafts quando a II Guerra o transformou em soldado. Entre 1944 e 1946 esteve incorporado no exército inglês, regressando aos estudos depois desse interregno, desta vez focado no desenho e na pintura, na Chelsea School of Art. O seu trabalho espalha-se desde cedo em muitas direcções, cruzando a prática artística com a reflexão sobre a arte e a sua história e trilhando, simultaneamente, um caminho na literatura. Entre o final da década de 50 e o início da seguinte, publicou um primeiro romance, A Painter, e um volume de ensaios sobre arte, Permanent Red: Essays in Seeing, que já revelava um interesse profundo sobre o modo como vemos as obras de arte.

O reconhecimento público generalizado chegará apenas na década seguinte, com o programa Ways of Seeing, na BBC. Em quatro episódios, John Berger percorreu vários capítulos da história da arte universal, com foco no Ocidente, revelando sentidos e questões ideológicas e conquistando um público surpreendido com novos modos de olhar para a criação artística e a sua presença no mundo. Pouco depois, publica-se o livro com o mesmo nome do programa, um dos que a Antígona já disponibilizou em português. Modos de Ver parte da lógica de observação, indagação e comentário que Berger seguiu na BBC e apresenta um conjunto de sete ensaios, muitos deles acompanhados de reproduções de obras de arte ou pequenos detalhes de algumas destas obras (e dois compostos exclusivamente por imagens), que se desenvolvem em torno de questões como a equiparação entre a posse de um quadro e a posse do que nele se representa, a omnipresença de imagens através da publicidade ou as representações do género e dos papéis a ele associados ao longo de vários séculos. Tal como acontecia no ecrã, Modos de Ver convoca uma imensidade de perguntas e inquietações sobre o modo como olhamos para um quadro, uma escultura, uma imagem. Até que ponto podemos considerar que o que vemos existe em abstracto, sem a presença de um contexto histórico, social, cultural, e sem a nossa própria presença?

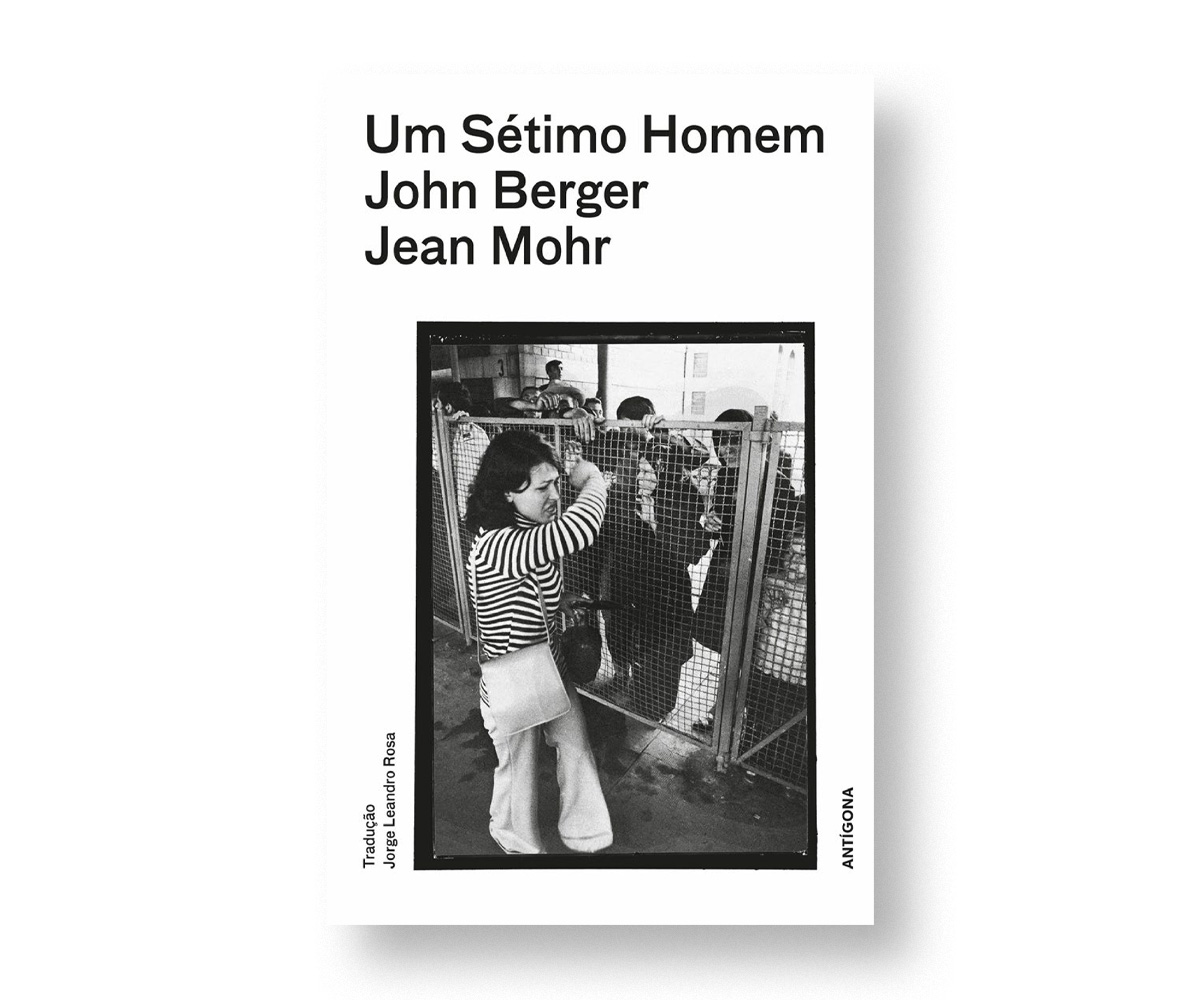

Três anos depois, em 1975, Berger junta-se ao fotógrafo Jean Mohr num livro sobre os trabalhadores migrantes na Europa. Um Sétimo Homem, publicado pela Antígona em 2019, terá sido financiado com parte do dinheiro que o autor arrecadou com o Man Booker Prize e que lhe permitiu, a ele e a Jean Mohr, registarem de modo simultaneamente realista e poético o duro quotidiano destes trabalhadores ao longo de quase três anos. Quando escritor e fotógrafo se juntaram para fazer este livro, o ponto de partida era a urgência de mostrar aos leitores que o crescimento das economias europeias mais a norte, verificado a partir dos anos 60 do século XX, não teria existido sem a força de trabalho migrante, quase sempre originária de países mais pobres. Desvalorizado por muitos críticos ingleses e apontado como um mero panfleto, Um Sétimo Homem acabou por ter várias traduções feitas precisamente em países do Sul, de onde parte dessa força migrante era originária. Hoje, mais de quatro décadas depois da sua publicação original, o livro de Berger e Mohr está traduzido e editado em vários pontos do mundo, compondo uma obra que continua a reflectir as falhas profundas de um sistema económico e social que se foi moldando com o tempo sem nunca deixar de se alimentar da força de trabalho, explorada e mal paga, que garante a sua continuidade.

Em Porquê Olhar os Animais (editado pela Antígona em 2020), uma antologia de ensaios escritos entre 1971 e 2001, o autor volta a cruzar olhar e política, desta vez para uma reflexão multidisciplinar sobre a nossa relação com a natureza e o modo como essa relação tem vindo a degradar-se. Entre a sublimação simbólica do mundo dito primitivo e a versão devotada ao entretenimento que hoje atravessa a contemporaneidade, Berger divaga por períodos históricos, contextos sociais e movimentos artísticos com erudição rara, confirmando a sua pulsão primordial para o acto de pensar, sempre entendido como uma espécie de rebeldia, mesmo que profundamente fundamentada. Essa mesma rebeldia ganha forma num outro livro, este com edição portuguesa de 2018 (dez anos após a sua publicação original), onde Berger se atira ao presente com uma urgência notável, procurando perceber a lógica neo-liberal que vai oleando as juntas do mundo, mesmo que nele se contem países aparentemente fora dessa lógica. Assumindo que caminhamos para um estado de encarceramento generalizado, onde a produção de bens não-essenciais, o comércio e a informação se transformam numa amálgama onde tudo é consumo e da qual parecemos não conseguir fugir, o autor põe a hipótese de estar exactamente aí, no lugar da prisão, a possível derrocada das suas grades: «A liberdade está lentamente a ser descoberta, não no exterior da prisão, mas nas suas profundezas.»

O mais recente livro de John Berger a chegar às livrarias portuguesas, Fotocópias, foi originalmente publicado em 1996 e reúne vinte e oito histórias breves. Entre o exercício ficcional e o registo de uma deambulação mental em torno do quotidiano, o autor percorre lugares, memórias e encontros. Numa das histórias, «Uma rapariga com a mão no queixo», há uma rapariga vinda da Ucrânia no centro da narrativa. Na verdade, talvez não se trate exactamente de uma história, antes de um fragmento temporal onde Berger reúne uma série de acontecimentos aparentemente sem importância, cujo significado se agiganta nos gestos e na memória guardada desses gestos: «Uma vez decidi desenhá-la, logo depois de ela ter estado a ensaiar. O piano ainda estava aberto e ela sentara-se ao lado. Semicerrei os olhos e esperei. O impulso para um desenho provém da mão, e não dos olhos. Talvez do braço direito, como no caso de um bom atirador. Por vezes, penso que é tudo uma questão de pontaria. Até tocar o Opus 110.» (pg.46) As histórias de Fotocópias reflectem com a precisão possível a inquietação permanente de Berger, olhando para um quadro sem poder evitar convocar o que o rodeia, registando momentos de aparente conforto ao mesmo tempo que assume conscientemente os muitos desconfortos que podem estar na sua origem. E talvez seja essa a pontaria mais certeira, a que assume que não há apenas um alvo, muito menos um ponto rubro no meio dele, e que dispersar o olhar e o pensamento pode ser o modo mais preciso de abarcar aquilo a que chamamos mundo e o nosso lugar nele.