Entrevista com Dany Laferrière: «O prazer é a coisa mais subversiva que há»

Nasceu no Haiti, onde viveu até aos 23 anos, quando a ditadura se tornou uma ameaça concreta à sua vida. Foi depois da morte de um amigo, jornalista como ele, às mãos das milícias do ditador Jean-Claude Duvalier, que decidiu partir, instalando-se em Montréal, Canadá. Aí trabalhou em diversos lugares, entre eles uma fábrica, até ter pronto o manuscrito daquele que seria o seu primeiro livro. Como Fazer Amor Com um Negro Sem Se Cansar, que agora se publica em Portugal (com chancela da Antígona), foi o início de uma carreira prolífica, que conta com mais de vinte livros publicados, vários prémios e a distinção maior de ocupar um dos lugares da Académie Française, a cadeira número 2.

Entre romances e ensaios, cinco dos seus livros são romances desenhados, obras com um cunho artesanal onde texto e imagens são fac-similados a partir dos cadernos originais do autor. Para além daquele que foi o seu livro de estreia, a Antígona publicou igualmente O Grito dos Pássaros Loucos, o registo romanceado da última noite do autor em Port-au-Prince, antes do exílio.

Para apresentar esses dois livros aos leitores portugueses, Dany Laferrière esteve em Lisboa em meados deste mês e conversou com a Blimunda na sede da Fundação José Saramago, onde percorreu estantes de livros, fotografias e quadros que acabou por ir referindo enquanto respondia às nossas perguntas.

O Grito dos Pássaros Loucos

Dany Laferrière

Antígona

Tradução de Luís Leitão

Como Fazer Amor Com Um Negro Sem se Cansar foi o primeiro livro que escreveu, publicado em 1985, obra que agora chega a Portugal pela primeira vez. Como se sente ao vir apresentar um livro que, por cá, se recebe como novidade?

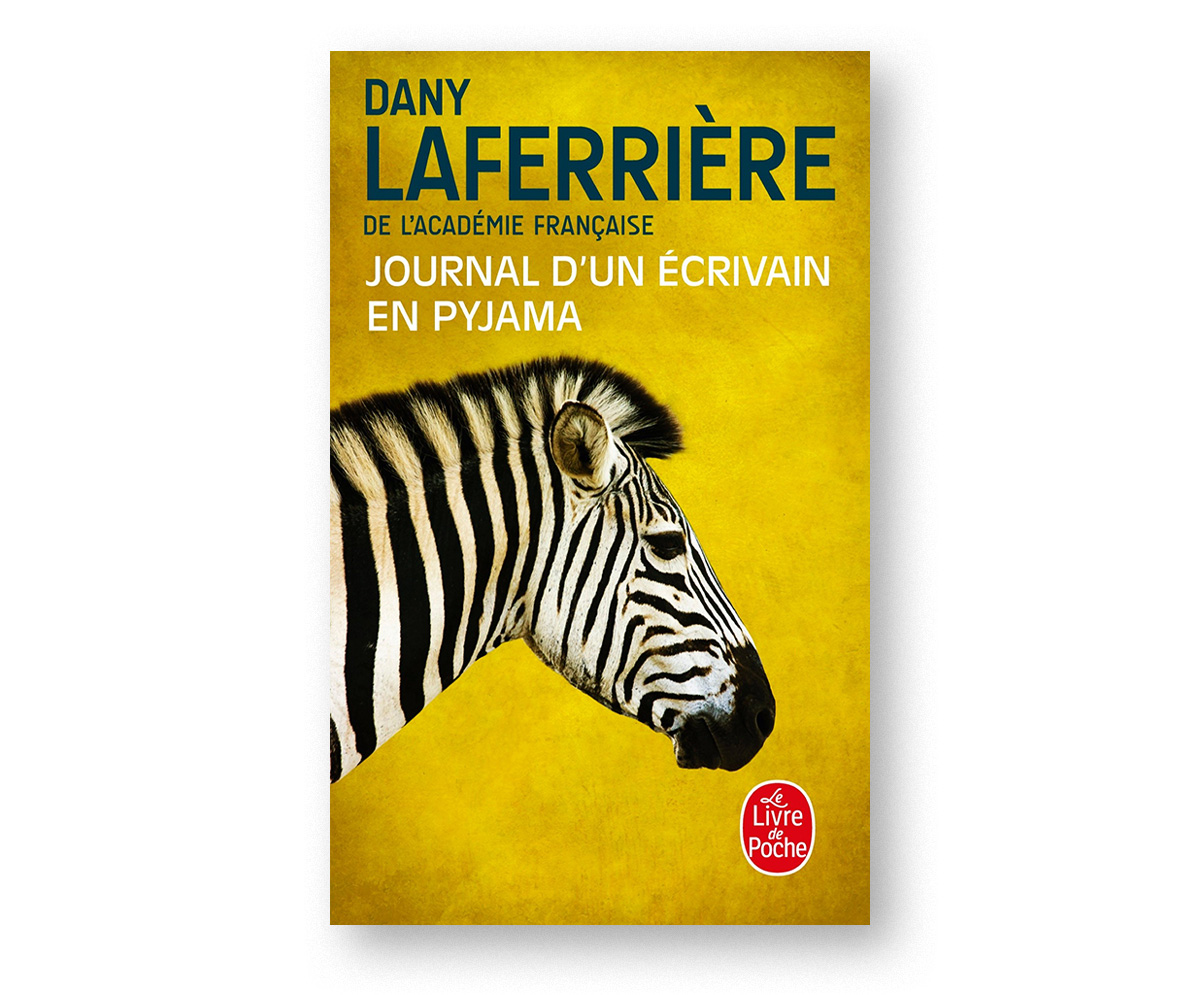

É uma das situações que descrevo no Journal d’un Écrivain en Pyjama, a história do escritor que tem de falar de um livro que publicou há 38 anos, como se fosse novo. De certa forma, é um sinal de que a literatura não é efémera. Nunca me sinto mal por falar de um livro, porque ao escrever um livro – ao contrário de um artigo de jornal, por exemplo – espero que seja algo que perdure, por isso é um prazer estar em 2023 a falar de um livro que saiu em 1985. A pessoa que o lê, lê-o agora.

Este é um livro sobre muitos temas, um deles a relação entre dois amigos, Cota e Bouba, e conta a história de um livro que está a ser escrito – este mesmo que podemos ler. Essa ideia de incluir o processo de escrita na narrativa existiu desde o início ou foi surgindo à medida que escrevia?

Não tinha nenhuma ideia de construção, apenas de sensações. Queria colocar num livro as coisas de que gostava. Queria algo imediato, no presente do indicativo, porque eu vinha de uma ditadura, a de Papa Doc, onde tinha a impressão de que o meu tempo era sempre roubado pelo poder.

Em que sentido?

Não havia mais nada além do poder: podíamos estar com ele ou contra ele, mas ocupava todo o nosso espaço mental. O poder é sobretudo feito de interdições e aquilo que não se podia fazer passava também pelo espaço, portanto, era o tempo e o espaço sempre roubados pelo poder. Quando cheguei a Montreal, onde não havia o problema da ditadura, ocupava um espaço muito pequeno, um quarto, mas ao mesmo tempo, muito grande, porque eu tinha a chave, podia sair e entrar quando quisesse, podia andar pelas ruas à hora que me apetecesse. Portanto, este também é um livro sobre isso, sobre o presente do indicativo, algo que recuperei nessa altura: tinha de comer, e por isso precisava de trabalhar um pouco, de ir fazendo o meu caminho. Tudo dependia de mim e isso era motivo de celebração.

Como Fazer Amor com um Negro sem se Cansar

Dany Laferrière

Antígona

Tradução de Luís Leitão

A lenda diz que quando entregou Como Fazer Amor Com um Negro Sem Se Cansar ao seu editor, avisou-o de que o que tinha nas mãos era uma bomba. Foi mesmo assim?

Foi mesmo assim, mas disse-lhe isso com um sorriso! A ideia da bomba… tinha consciência de que falava das coisas de um modo pouco habitual, sobre o racismo, por exemplo, sobre a relação entre homens e mulheres, sobre o gosto de viver sem trabalhar. Eram coisas que se recebiam com algum escândalo, porque alguém que vive num pequeno apartamento, sem telefone, rádio ou jornais, só tem livros e discos de jazz… é sobre o prazer, que é a coisa mais subversiva que há. Um emigrante que transporta uma memória angustiante, a da ditadura, e que vive um presente incerto… E depois há a presença das raparigas nesse livro, algo que remonta à minha infância. Na minha rua havia uma casa onde toda a gente ia e isso permaneceu na minha memória como a coisa mais extraordinária, porque nessa casa, que era da família de uns amigos, toda a gente aparecia a qualquer hora, era uma casa sempre cheia de gente, rapazes e raparigas, adultos e crianças, e todos se sentavam à mesa ou descansavam onde houvesse espaço. Essa sensação de partilha e liberdade permaneceu em mim. Neste primeiro livro, lembrei-me disso e destaquei as raparigas, porque um dos elementos da história era esse contraste entre géneros, mas na verdade o que importa são as pessoas que partilham essa vida, que trazem comida, que cozinham juntas, que partilham, e isso cria um espaço de alegria que é subversivo.

Porquê?

Porque os vizinhos assumem que se a situação de um emigrante é tão terrível, o melhor para ele ou ela seria trabalhar mais, e não viver uma vida plena, e quando isso não acontece, tornamo-nos perigosos para o sistema, para a ideia de vida que o sistema alimenta. É preciso não esquecer que existe a frase “trabalhar como um negro”, e quando um negro não a cumpre, o sistema assume que há um problema [risos]. Essa é a bomba! Como é que podemos procurar uma vida de prazer se tudo está mal à nossa volta? Para o sistema, não é aceitável.

Em muitos dos seus livros encontramos uma ou outra referência à escrita deste primeiro romance. Em L’Énigme du Retour há uma referência ao momento em que decidiu comprar uma máquina de escrever Remington porque acreditava que escrever à mão era algo “demasiado literário” e o que queria era ser um “escritor rock”. Esta é apenas uma paródia sobre a imagem do escritor contemporâneo ou tinha realmente uma ideia do que seria ser um “escritor rock”?

Quando escrevi o primeiro livro, tinha uma pequena televisão onde, às vezes, via videoclips. E nessa altura ficava sempre a pensar que não compreendia porque é que os escritores não faziam algo semelhante, algo que os colocasse nessa dinâmica do tempo. Porque é que os escritores só podiam ser muito conhecidos depois de morrerem? Foi por isso que, ainda antes de o meu primeiro livro sair da gráfica, fiz um cartaz a divulgá-lo e andei a colá-lo pelos bares e outros lugares de Montréal. Escrever é escrever, é algo sério, que remonta há muito tempo, mas há outras vertentes que são da nossa época e, para mim, devemos tê-las em conta. A ideia do escritor que está ali, parado, a sofrer enquanto olha para o seu tempo e a pensar no reconhecimento por muita gente como algo de mau, para mim não faz sentido. Escrever é assumir uma responsabilidade, mas depois de escrever, é preciso que nos leiam. Faz parte do trabalho. O leitor, para mim, não é algo banal, é a hipótese de alguém se aproximar do meu universo e de o conhecer, até melhor do que eu, porque um escritor não pode ler verdadeiramente o livro que escreveu, ou seja, não pode lê-lo como um leitor que não o escreveu. Essa é uma experiência que pertence apenas ao leitor. Dar a ler é muito importante, fazer chegar esse universo que criamos a outras pessoas. Foi isso que fiz com esse cartaz e até foi por isso que comecei com esse livro, Como fazer Amor Com um Negro Sem Se Cansar.

Podia ter escrito outro dos seus livros primeiro?

Não exactamente, mas podia ter começado com um tema mais nostálgico e, se o tivesse feito, provavelmente não seria lido. Se tivesse começado por escrever L’odeur du Café, um livro que é sobre a minha infância, creio que não teria sido lido. Teria sido classificado como um escritor da emigração, da memória… Bom, é sempre estranho isso do escritor da memória, porque sem memória não há qualquer escrita, mas enfim. O que quero dizer é que dar a ler, fazer ler, é algo que me parece muito importante. Tão importante que o escritor deixa de importar. Estou ali a ver a fotografia de [Jorge Luís] Borges com a sua mulher, Maria Kodama, e a lembrar-me daquela história de ela trocar os nomes dos escritores de propósito para tentar baralhar Borges, sem sucesso, claro [risos].

Journal d’un écrivain en pyjama é um livro sobre a escrita, nas suas múltiplas facetas, e acaba por ser também um livro com conselhos para quem escreve ou quer escrever, quase como as cartas de Reiner Maria Rilke. Um conjunto de conselhos como este era algo que gostava de ter tido quando começou a escrever?

Creio que não, porque esses conselhos nunca podem antecipar-se à escrita. É preciso escrever e depois podemos pensar sobre a escrita, é isso que penso agora. Esse livro nasceu quando eu estava em Port-au-Prince e tinha chegado à cidade uma caixa cheia de livros para leitores jovens que alguém ofereceu à biblioteca. Achei que podia fazer uma série de pequenos textos que servissem para apresentar os autores dos livros aos seus futuros leitores e foi assim que comecei a definir o Journal d’un écrivain en pyjama. Depois o livro foi crescendo, também com a ideia de responder a alguns estudantes universitários que às vezes me escrevem a pedir conselhos. Pensei que, assim, já podia dizer-lhes que lessem este livro e me deixassem sossegado para continuar a escrever, mas depois percebi que não era tanto pelos conselhos que falavam comigo, e sim pela oportunidade de trocarem ideias, de conversarem, e então o livro deixou de ter essa utilidade. De qualquer modo, creio que continua a ter sentido, sobretudo porque é uma reflexão sobre a leitura, a escrita e os escritores e eu gosto de falar sobre isso, quase como se fosse uma caixa de ressonância que permite que as ideias se vão contagiando, prosseguindo, encontrando novas cabeças para habitarem. De quem é esse desenho? [aponta para um desenho de Malangatana, oferecido a José Saramago e emoldurado numa das paredes da sala]

De Malangatana, um artista moçambicano.

É uma imagem perfeita para o que quero dizer: há muitas mãos, rostos, corpos em movimento, e ao mesmo tempo há apenas uma imagem. É essa a minha concepção da literatura, algo que se compõe de muitas coisas, muitos elementos, mas que permite ao leitor mergulhar num determinado mundo. Em Journal d’un Écrivain en Pyjama há muitos nomes, muitos escritores, muitos episódios, mas é um livro sobre a leitura e a escrita, é esse o seu universo.

Em O Grito dos Pássaros Loucos há um registo do seu último dia no Haiti, antes de sair do país, quando tinha 23 anos, mas é um livro que escreve muitos anos depois desse dia. Há um momento em que escreve o seguinte: «Se não nos movermos, se ficarmos na nossa ilha, podemos dizer que somos daqui, desta terra. Mas se sairmos da ilha, por uma vez que seja, já não podemos regressar. Não há retorno possível.» (pg.156) Foi no momento em que escreveu este livro que se apercebeu de que não havia retorno, ou já se tinha apercebido disso antes?

Não há retorno possível, claro, mesmo que fiquemos sempre no mesmo sítio, no mesmo país. Creio que já o tinha percebido antes de escrevê-lo, porque as coisas movem-se, sem cessar. Estamos diariamente frente a frente com a vida, com o mundo, com as nossas emoções, a nossa memória. É a história das águas do rio, que não passam duas vezes pelo mesmo sítio, e é a nossa história. É uma ideia desesperante, mas entusiasmante, também, a de que tudo pode repetir-se, mesmo que seja sempre único. É por isso que digo que o retorno não é possível. Quando regressamos a um sítio onde vivemos e de onde saímos há algum tempo, percebemos isso; quem ficou passeia connosco pelos lugares, como se estes fossem iguais ao que eram quando ali estivemos a última vez, e os lugares são os mesmos, mas já são outra coisa, porque nós já somos outra coisa. No fundo, a ideia de regressar é importante para o nosso imaginário, mas não tem grande significado para a realidade, é apenas uma ideia entusiasmante, baseada na nossa relação com a infância, na nossa nostalgia.

A infância é um território ao qual regressa frequentemente nos seus livros. É este o seu verdadeiro país de origem, o lugar a que pertence e de onde vem?

Sim, tenho mais saudades da minha infância do que do país onde nasci. O problema é que a infância é uma espécie de clube privado, não podemos regressar quando queremos. E é preciso sair dela, claro, avançar, fazer outra coisa. Ainda assim, recuar à infância é ansiar por um espaço de liberdade, onde há muitas possibilidades, até de inventar coisas. Sinto muita necessidade de regressar a esse território, e sobretudo de o ir construindo.

Nasceu e cresceu no Haiti, vive no Canadá, viveu nos Estados Unidos, passa algum tempo em França, sendo actualmente membro da Académie Française. Sente que pertence a um lugar, como algumas pessoas sentem que pertencem a um país?

Sim, mas não é só um; sinto que pertenço a vários lugares, um compósito de lugares [risos]. Não tenho um lugar que seja aquele espaço onde me refugiu quando as coisas correm mal… Lembro-me de quando era miúdo, na escola primária de Petit-Goâve, um dos padres missionários – era uma escola onde os professores eram padres – estava ao telefone com alguém em Port-au-Prince e discutia sobre se devia sair dali ou não, se devia voltar para França. Nesse momento, percebi: este homem enganou-nos, porque tem um sítio para onde pode ir, quase como num sonho em que podemos acordar. Ou seja, na verdade, era como se ele não estivesse realmente ali. Por mim, não quero viver com esse lugar escondido para onde posso fugir e refugiar-me; se as coisas correrem mal, fico onde estou e é daí que sou.

Quão importante foi para si tornar-se membro da Académie Française?

É algo a que dou importância, claro.

E ocupa o assento que foi de Montesquieu.

Sim, e de Alexandre Dumas, também! E Dumas era neto de uma escrava negra, de Santo Domingo, e é daí que vem o nome, e de um homem branco nascido no Haiti, portanto, ainda tem mais significado para mim. Sobre a Academia, é algo simbólico e muito importante, até porque a língua francesa é muito importante no Haiti… estamos ali no meio do Caribe, rodeados pela língua espanhola e inglesa, para além do crioulo que toda a gente fala. Essa língua francesa também nos pertence e foi com ela que lemos muitos escritores de todo o mundo, pelo que é uma honra. A francofonia é um bem público, basta pensar em tudo o que pudemos ler, nos livros escolares, na grande literatura, graças a ela. Não tem que ver com colonização, ou com a ideia de que são os países mais antigos que contam para a cultura, nada disso. É uma janela que se abre para o mundo.

A sua obra conta com cinco livros escritos e desenhados, onde texto e imagem são indissociáveis, como acontece como Dans la splendeur de la nuit. O uso da escrita e do desenho em simultâneo muda a sua noção de narrativa relativamente ao que acontece quando apenas escreve?

Creio que não… mas talvez mude, em certos aspectos. Penso na questão do presente do indicativo, algo que temos de construir quando se trata de literatura, mas no desenho, esse presente está lá, não há um passado, nem necessidade de explicações. Existe ali, no papel. Como esse desenho de Malangatana, que está aí e pode ser visto sem que se explique ou construa algo mais, até sem sabermos quem é o seu autor. Existe, sempre no presente. Isso é algo que eu procuro na literatura e que encontrei nesses livros desenhados.

É possível traduzir um destes livros, sendo que o texto é manuscrito por si?

Sim, na China, por exemplo, há uma editora interessada e a ideia dos caracteres, da escrita como uma espécie de desenho, é algo que me fascina.

Nesse caso já não será o autor a manuscrever.

Não, terá de ser outra pessoa, mas o resultado pode ser muito interessante. Estes são livros que só pode existir com esta configuração, foram feitos integralmente à mão, sendo que eu desenhei e escrevi todo o texto, sempre à mão, concebendo um objecto-livro, para ser mexido, lido em papel. Numa tradução, quem fizer a parte manuscrita acrescentará alguma coisa a esta construção. E também temos de pensar que estes livros podem publicar-se em francês, tal como são, com um booklet no fim com a tradução. É uma hipótese, também, e permite aceder ao livro original.

Os seus livros criam um mundo próprio, como acontece com toda a literatura, mas parecem ter raízes na vontade de interrogar e compreender o mundo em que vivemos. Isso acontece de modo mais notório em livros como Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit?, em que escreve sobre a América, mas é algo que atravessa todos os outros que li, fazendo-me suspeitar que é uma marca do seu trabalho. Concorda?

Totalmente. Compreender é procurar um modo de amar e para mim a escrita é uma procura, tal como o amor. É algo que é estimulante para o cérebro, que na verdade existe para perceber, descodificar, compreender. E para descobrir falhas, também, e enfrentá-las. Para mim, é isso, observar, procurar, tentar compreender, e encontrar os modos de o fazer com palavras. Quando escrevi o livro Tout ce qu’on ne te dira pas, Mongo, criei um narrador que explica a um jovem acabado de chegar dos Camarões como é o Quebec, mas na verdade é um artifício, foi o modo que encontrei de explicar às pessoas aquilo que vi e senti no Quebec. E há leitores que no início do livro acham que dou conselhos muito bons àquela personagem, mas com o avançar da leitura percebem que não é nada disso, que estou a falar sobre eles. É isso mesmo, mas se tivesse deixado claro que falaria para essas pessoas do Quebec, é possível que não tivessem lido o livro, ou que achassem a ideia pretensiosa. E é também para mim que falo, para me lembrar e para não deixar de tentar compreender. É sempre isso, querermos saber de nós, quem somos, como existimos, e do mundo em que existimos. É muito importante ir o mais longe possível nessa vontade de compreensão e é isso que quero continuar a fazer.