Contar a guerra

Oito repórteres que testemunharam diferentes guerras, golpes de estado e guerrilhas em vários pontos do mundo, contam – em palavras e imagens – o que viram, deixando registo do seu testemunho para memória futura e dando voz aos que nem sempre a têm.

Com a guerra na Ucrânia a ocupar boa parte do espaço noticioso, o desassossego que nos entra pela casa dentro em formato televisivo pede reflexão com mais tempo para pensar e menos rapidez mediática. As guerras sucedem-se, infelizmente, e nunca deixaram de ocupar diferentes partes do globo, mesmo que a atenção colectiva se foque mais numas do que noutras. Ler o que diferentes repórteres de guerra registaram ao longo das últimas décadas, num arco temporal que vai do fim do século XIX ao início deste nosso novo e já tão pungente século, é um modo possível de olhar para o presente, reflectir sobre o que nos chega em termos informativos – e porque é tão diferente em diferentes meios de comunicação – e reconhecer nos dias que vivemos o eco de milhares de dias anteriormente vividos por outros protagonistas, da II Guerra à Guerra do Vietname, passando pelas guerrilhas que se arrastaram e arrastam em pontos geográficos que podem ser mais ou menos distantes daquele em que nos encontramos, mas que não deixam por isso de definir o modo como vivemos num mundo onde as fronteiras podem ser motivo para tiros e bombas, mas não impedem que estejamos todos em permanente relação de interdependência.

Nestes oito livros há textos de grandes repórteres de guerra, homens e mulheres que passaram dias nas frentes de combate de diferentes conflitos, mas que também que souberam sair delas para escutar outras histórias sobre como as guerras não se fazem apenas na trincheira ou no campo de batalha. Lê-los não nos protegerá de nenhuma bala, mas talvez ajude a encontrar sentidos onde o sentido parece sempre falhar com estrondo.

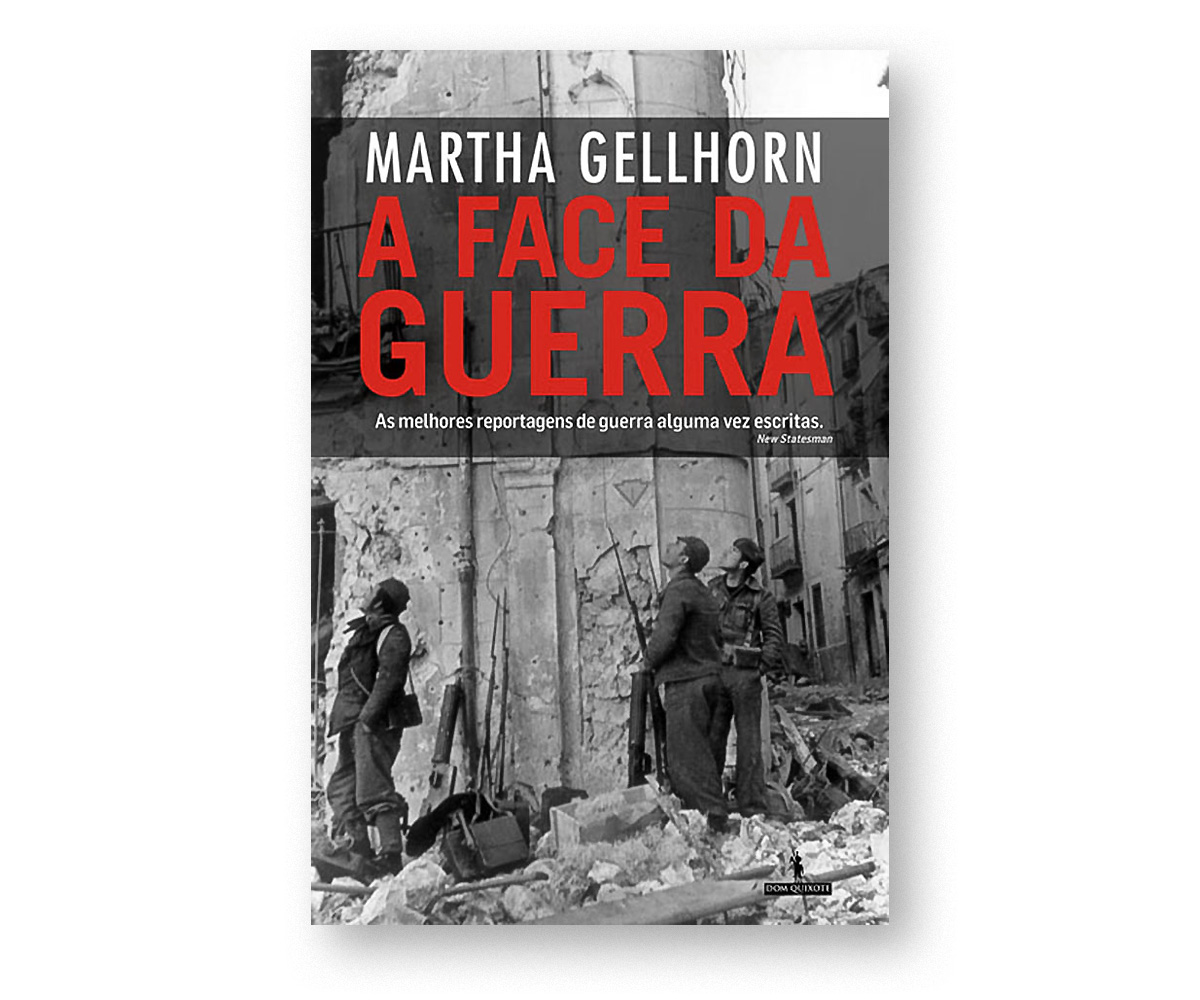

Martha Gellhorn, A Face da Guerra (Dom Quixote, tradução de Clara Vitorino e Isabel Veríssimo)

Nome imprescindível do jornalismo do século XX, Martha Gellhorn foi testemunha presencial de boa parte das guerras e conflitos que definiram a história, a geografia e a política dessas décadas agitadas. Viveu para contar e fê-lo de modo exímio, numa escrita atenta ao detalhe e ao contexto, escutando as vozes de quem fazia a guerra ou dela tentava escapar e transformando esse material em prosas absolutamente notáveis. Neste volume reúnem-se algumas das suas reportagens de guerra, num arco cronológico que abrange a Guerra Civil de Espanha, a II Guerra Mundial, as guerras do Vietname, de Java e do Panamá, entre vários outros cenários bélicos, em diferentes períodos e lugares do mundo.

Nascida em 1908, na cidade norte-americana de St. Louis, Martha Gellhorn mudou-se para Paris quando tinha 21 anos, decidida a dedicar-se à literatura e ao jornalismo. Começou por trabalhar nos escritórios da United Press, de onde saiu depois de ser alvo de assédio por parte de um colega, passando depois a trabalhar como free-lancer para diversas publicações norte-americanas. De regresso ao seu país, integrou a equipa da Federal Emergency Relief Administration, que registou o impacto da Grande Depressão um pouco por todo o território, e regressou à Europa quando a Guerra Civil de Espanha já havia começado, como repórter da Collier’s Weekly. Desde então e até 1995, quando escreveu a sua última reportagem (sobre a pobreza no Brasil, para a revista Granta), Gellhorn não deixou de percorrer o mundo, testemunhando a sua complexidade e a sua tendência recorrente para o absurdo da guerra.

Michael Herr, Despachos (Antígona, tradução de Paulo Faria)

Livro fundamental para compreender a Guerra do Vietname e as muitas camadas do seu contexto, Despachos reúne as reportagens de Michael Herr entre 1967 e 1969. O repórter tinha 27 anos, era jornalista free-lancer e escrevia para a revista Esquire quando aterrou em Saigão, decidido a cobrir a guerra. Sem compromisso de elaborar uma actualização noticiosa regular que acompanhasse as informações oficiais, optou por mergulhar no terreno, passar tempo com os soldados e não tanto com os generais, escutar os factos, mas também as emoções que despertavam em quem os vivia: «E pediam-nos sempre, com uma emoção cuja intensidade nos chocava, que contássemos o que ali se passava, por favor, porque eles tinham verdadeiramente a impressão de que ninguém contava aquela guerra tal como ela estava a suceder, de que eles sofriam aqueles tormentos sem que, em certa medida, ninguém no mundo inteiro soubesse o que ali se passava.»

Na fase da guerra em que muitos norte-americanos já pouco acreditava nas palavras rumo à vitória e ao sucesso do seu próprio governo, o trabalho de Michael Herr foi fundamental para questionar um conflito que se arrastava há demasiado tempo. Quando se junta a esse elemento o facto de Herr escrever do lado de dentro, entre tiros e emboscadas, lado a lado com os soldados que cooptou para o seu texto, compondo vinhetas verbais onde se destacava a espiral de loucura de uma estratégia caída em desgraça e o impacto da guerra nos locais onde decorria, mas igualmente no seu país e num mundo que estava em profunda mudança, percebe-se o impacto que este livro teve quando foi publicado e a enorme força que mantém ainda hoje.

Sebastian Junger, Guerra (Arcádia, tradução de Rosário Valadas Vieira)

Entre 2007 e 2008, Sebastian Junger esteve por cinco vezes no vale do Korengal, na costa oriental do Afeganistão, acompanhando o Exército Americano numa série de reportagens para a Vanity Fair. Com ele esteve o foto-jornalista Tim Hetherington, que fotografou e filmou. Neste livro, Junger usa parte do material recolhido e várias secções das reportagens publicadas pela revista, acrescentando-lhes mais texto, numa tentativa de se aproximar o mais possível daquilo que será a guerra propriamente dita. O seu objectivo é transmitir aquilo que os soldados vivem e sentem no terreno acidentado do campo de batalha, no dia a dia do acampamento, nos momentos mais perigosos e também naqueles em que se espera – por um ataque do exército inimigo ou por uma saída qualquer. Descrevendo aquilo a que assistiu e também o que viveu, Junger coloca inúmeras questões sobre o ofício jornalístico e concretamente sobre as especificidades e as armadilhas do chamado jornalismo de guerra: «Era difícil explicar-lhes que até podiam passar uma caixa de munições a alguém durante um tiroteio, ou disparar cem tiros com uma SAW na carreira de tiro, mas como jornalista a única coisa que não podia mesmo fazer era andar armado. Isso faria do jornalista um combatente e não um observador, e perderia o direito de fazer qualquer comentário sobre a guerra com alguma objectividade.» Para além de um relato vívido da guerra – desta, do Afeganistão, mas ecoando todas as outras – e dos impulsos que se cruzam com a necessária estratégia, Guerra é também um manual, uma referência obrigatória para pensar sobre o trabalho do jornalista num cenário tão excepcional como o dos conflitos bélicos.

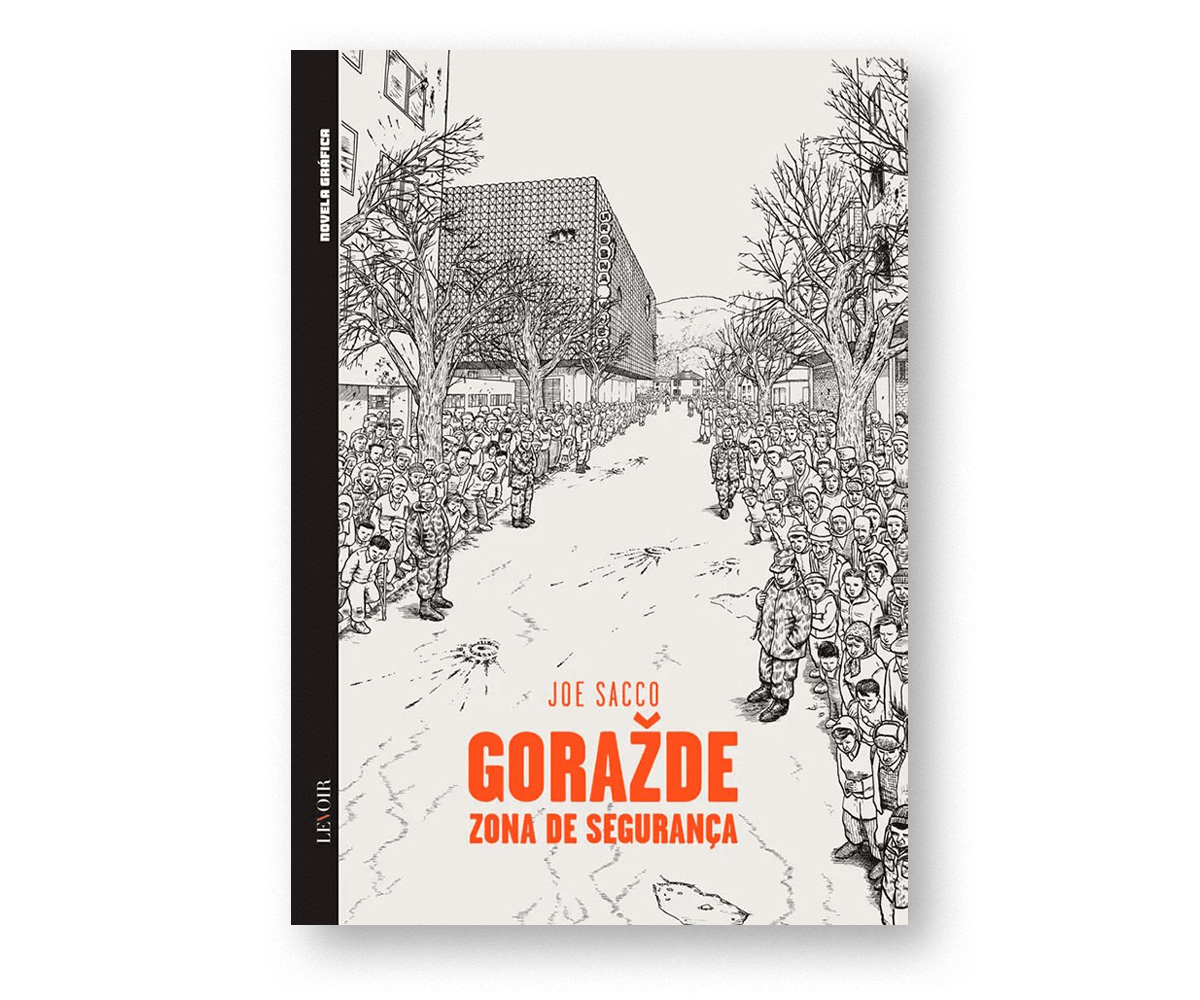

Joe Sacco, Goražde, Zona de Segurança (Levoir, tradução de Pedro Cleto)

Nascido em Malta, Joe Sacco vive há muitos anos nos Estados Unidos da América, desenvolvendo o seu trabalho de jornalista com recurso frequente à banda desenhada. Entre 1991 e 1992, viveu nos territórios ocupados da Palestina, recolhendo notas, entrevistando pessoas e tentando desfiar o novelo complexo do conflito Israelo-Palestiniano. O resultado foi publicado em Palestina (com edições em dezenas de idiomas e países, entre eles Portugal) e contribuiu para generalizar a recepção de um trabalho jornalístico composto por vinhetas e pranchas. Goražde, Zona de Segurança já não foi novidade no que à linguagem escolhida pelo autor diz respeito, mas ajudou a consolidar a sua reputação como repórter, desta vez nos campos da Bósnia, onde voltou a socorrer-se de todas as ferramentas ao dispor do trabalho jornalístico para realizar reportagens essenciais para uma leitura completa do conflito dos Balcãs. Em 1996, durante um mês, Sacco viveu no enclave muçulmano de Goražde, sitiado pelos sérvios bósnios e sem acesso a electricidade ou água corrente, e foi a partir desse contexto que reportou o que viu e ouviu, cruzando as histórias que recolheu em conversas com várias pessoas com as suas observações no terreno.

Ryszard Kapuściński, Cristo Com Carabina ao Ombro (Livros do Brasil, tradução de Włodzimierz Josef Szymaniak e Isabel Ponce de Leão)

Médio Oriente, América Latina e uma passagem por Moçambique, logo depois da independência, são as geografias que integram este volume de reportagens de Ryszard Kapuściński, mestre maior do género e testemunha atenta de várias guerrilhas, revoluções e golpes de Estado ao longo da segunda metade do século XX. Apostado em dar a ver o que se passava em cenários onde as notícias dominantes poucas vezes abordavam o contexto de opressão e exploração em que os conflitos surgiam, o jornalista polaco andou por montanhas e acampamentos de guerrilheiros recolhendo as histórias que lhe contavam e cruzando-as com os dados que os despachos oficiais registavam. Em El Salvador, testemunhou a execução sumária de um guerrilheiro num estádio cheio de gente e com direito a transmissão televisiva, como se de um espectáculo se tratasse. No Vale do Jordão, evitando as zonas minadas junto aos postos do exército israelita, visitou campos de refugiados palestinianos. Em Dar es Salam, 1962, assistiu às queixas de Eduardo Mondlane, dirigindo-se a Joaquim Chissano, sobre quão alta estava a música naquele bar do Hotel Arusha onde se reunia a vanguarda das revoluções africanas ainda por chegar. Contou o que viu em todos esses lugares sem nunca deixar de mostrar os pormenores grotescos de todas as guerras, o absurdo por vezes cómico de certas decisões oficiais e a ilusória normalidade que parece instalar-se no espaço de um conflito bélico que se arrasta por demasiado tempo.

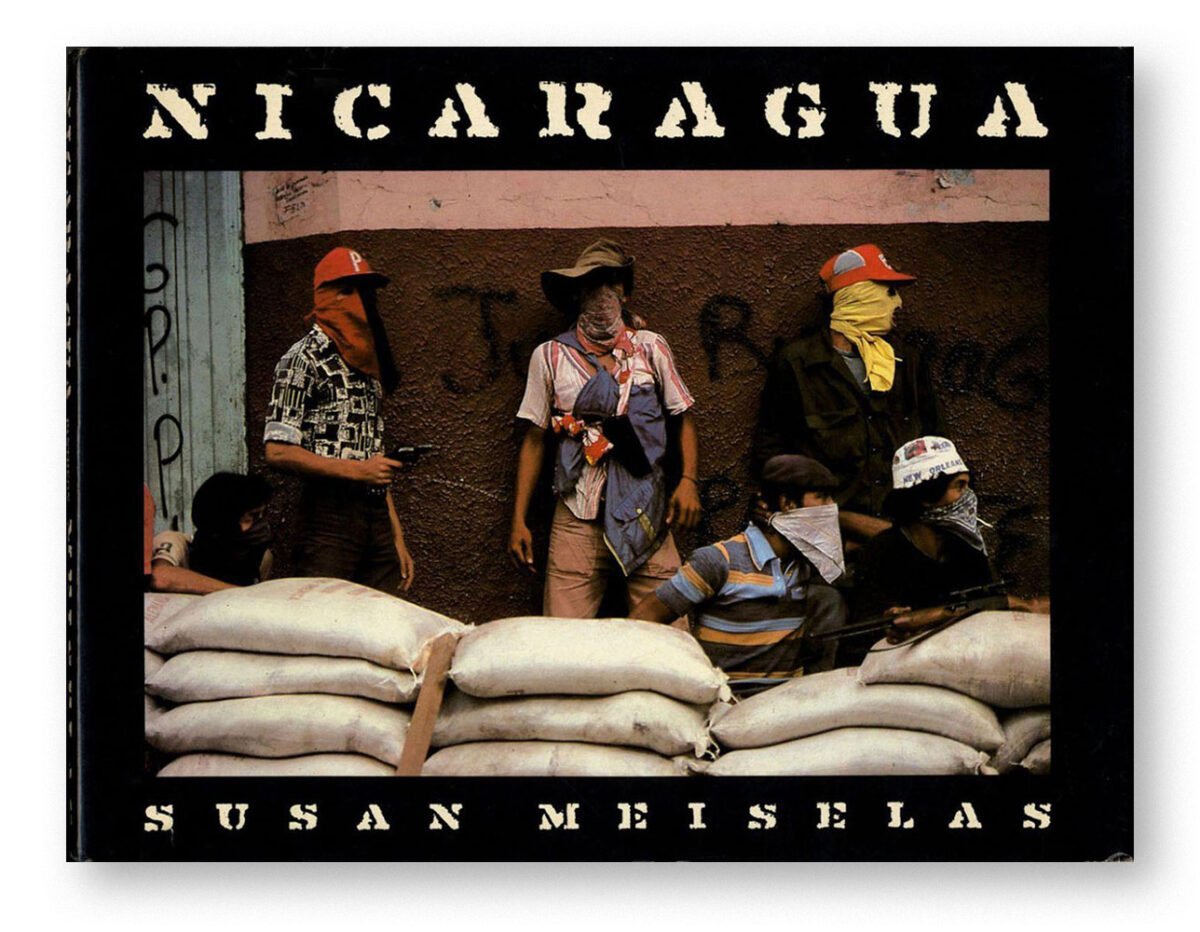

Susan Meiselas, Nicaragua – June 1978-July 1979 (Pantheon)

Em 1978, a fotógrafa norte-americana Susan Meiselas chega à Nicarágua. Num daqueles rasgos de sorte que por vezes se atravessam na vida dos repórteres, pouco depois da sua chegada tornam-se visíveis nas ruas as acções do movimento revolucionário que há muito tentava organizar-se para derrubar o governo de Somoza, aliado de sempre dos Estados Unidos da América e responsável por vários escândalos de corrupção, desvio de dinheiro para a ajuda aos mais carenciados e usufruto próprio de recursos colectivos. Sem que nada tivesse sido planeado, Meiselas acaba por ficar na Nicarágua durante uma década e dela são as imagens mais representativas da chamada Revolução Sandinista, que viria a encerrar o reinado de Somoza em 1979, e do processo de reconfiguração política e social do país que se lhe seguiu.

O livro Nicaragua, publicado em 1981 pela Pantheon, é considerado uma obra clássica do foto-jornalismo, registando os momentos testemunhados pela repórter e documentarista, mas igualmente as incertezas sobre o futuro de um país e as dificuldades de erguer uma nova sociedade por entre a pobreza e a má gestão de recursos que se arrastavam há tantos anos. Edições mais recentes de Nicaragua incluem o aceso a documentários e outros testemunhos em vídeo. Actualmente, Susan Meiselas é a presidente da Magnum Foundation.

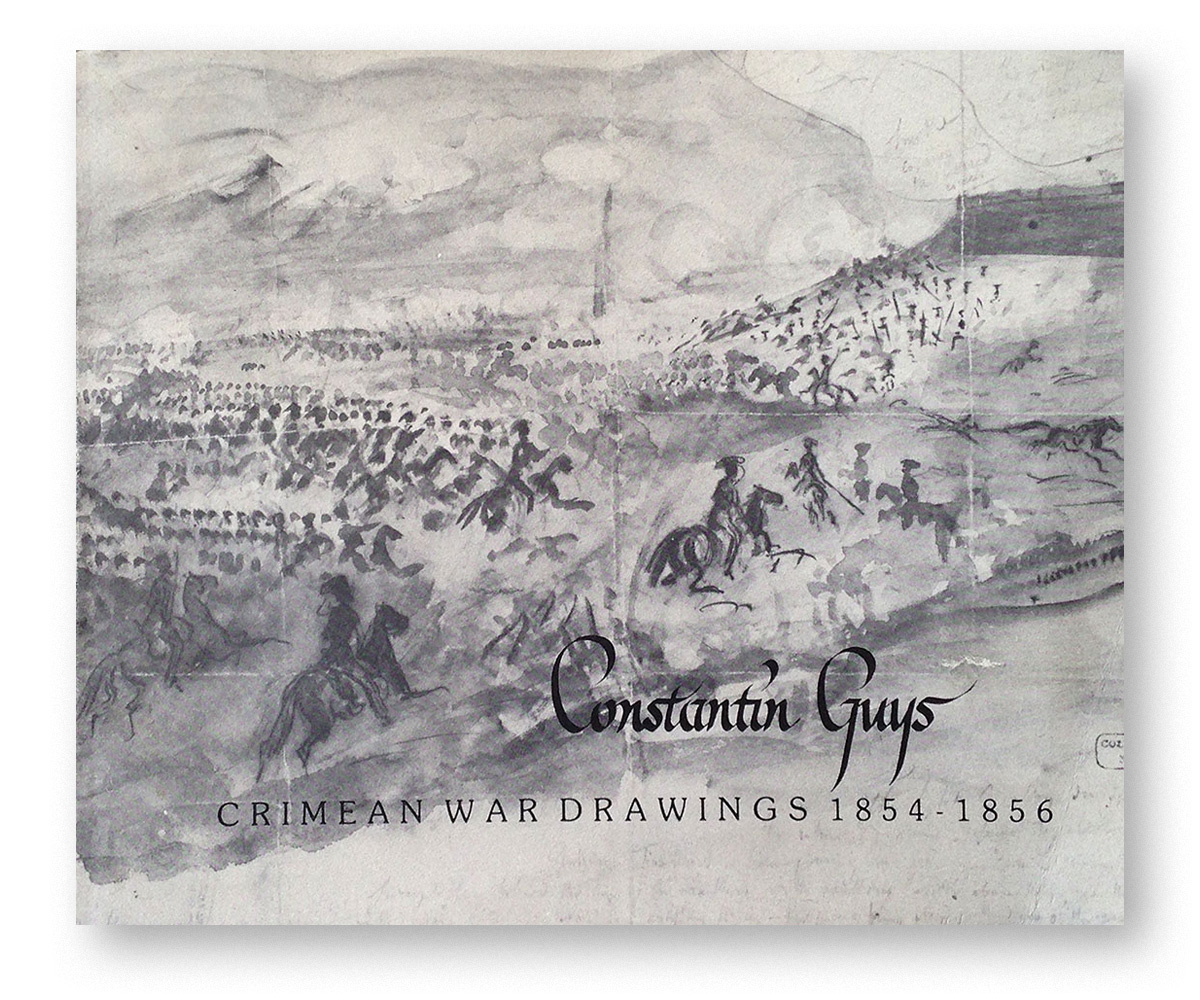

Constantin Guys, Crimean War Drawings 1854-1856 (Cleveland Museum of Art)

Nascido na Holanda, em 1802, foi em França que desenvolveu parte considerável do seu trabalho como pintor e aguarelista, sendo ele o artista que leva Charles Baudelaire a assinar a obra O Pintor da Vida Moderna. Os cafés, as avenidas cheias de gente em passeio, a ópera, as ruas, tudo Guys registou com traço rápido e certeiro, conferindo às suas imagens aquela aura onde o realismo e a verosimilhança se cruzam, sem que nenhum dos dois domine, assegurando que a memória é um modo de ver e recordar que cada indivíduo desempenha de modo único. Chamemos-lhe o ar do tempo, traduzindo os franceses de modo literal, porque foi isso que Constantin Guys registou como poucos. Longe dos boulevards parisienses que o pintor captou em desenhos e vinhetas, Constantin Guys foi igualmente repórtes de guerra durante a Guerra da Crimeia, enviando diariamente para jornais franceses e ingleses, com as condições que a época permitia para esse trabalho, imagens do que se passava nas frentes de batalha. Boa parte das imagens que o público europeu formou dessa guerra devem-se precisamente aos desenhos de Guys, alguns deles reunidos em livro.

No final dos anos 70 do século passado, o Cleveland Museum of Art dedicou uma exposição aos trabalhos de Constantin Guys na Crimeia e publicou o catálogo respectivo, coligindo a mais recente edição destas verdadeiras reportagens visuais. Não é fácil encontrá-la e não há qualquer edição portuguesa, mas vale a pena percorrer a internet para encontrar algumas destas imagens.

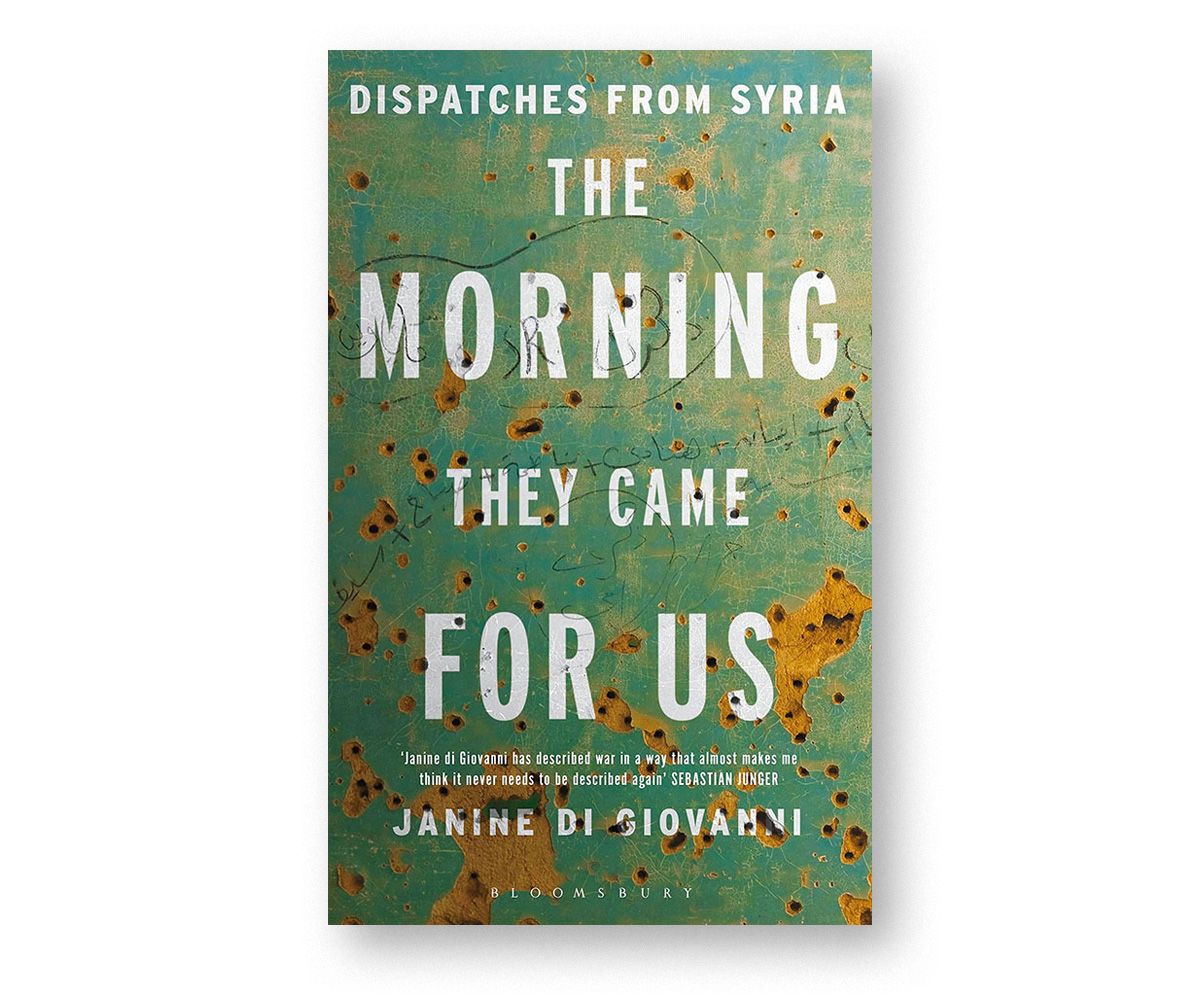

Janine di Giovanni, The Morning They Came for Us: Dispatches from Syria (Bloomsbury)

Mapas assinalando a progressão dos exércitos em conflito e estatísticas que revelam mortos, feridos ou alvos atingidos são úteis para alguns balanços e contextualizações de qualquer guerra, mas dizem pouco sobre a vida das pessoas envolvidas em qualquer conflito bélico. Janine di Giovanni, jornalista que já havia acompanhado detalhadamente a guerra nas Balcãs, rumou à Síria em 2012 e, ao longo de dois anos, percorreu o país, falando com pessoas deslocadas, familiares de vítimas, gente que foi torturada, violada, desapossada de tudo o que tinha, cidadãos que se viram, de um dia para o outro, debaixo do fogo cruzado das balas. The Morning They Came for Us: Dispatches from Syria conta-se na primeira pessoa sem por isso prescindir de todas as regras que enformam a actividade jornalística ou abdicar de várias aproximações às distintas frentes de batalha ou guerrilha. E, sobretudo, sem ignorar o impacto que a guerra também teve em si própria, apesar e por causa de todos os privilégios: «E esta é a pior parte – quando nos apercebemos que o que o separa alguém que pode sair de alguém que está preso em Aleppo, ou Homs, ou Douma ou Darayya, é que nós podemos ir embora e voltar para a nossa casa com electricidade e pão fatiado; nessa altura começamos a sentir vergonha de sermos humanos.»