Uma mão cheia de banda desenhada

No mês em que se assinalou o recém-criado Dia Nacional da Banda Desenhada, e em que decorreu o maior festival português dedicado a esta linguagem, o Amadora BD, seleccionamos cinco livros recentes que comprovam a diversidade do que se vai publicando por cá.

A Cada Sete Ondas

Beatriz Brajal

Chili Com Carne

Diz-se que as ondas vêm em grupos de sete e que a sétima é sempre a maior. Quem conhece bem o mar desmente a crença, explicando cientificamente que as ondas não obedecem a tal contagem, mas a ciência não trava a vontade que temos de organizar o mundo, nem o papel que emoções e afectos têm nessa organização. Quem, à beira do mar, conta ondas para perceber qual o melhor momento para entrar agarra-se à crença no grupo de sete e, quando mergulha sem acabar a engolir areia do fundo do mar, confirma sem margem para dúvidas que a contagem funcionou. Não é explícito que o título do livro de Beatriz Brajal tenha origem nesta crença, mas é uma porta de entrada possível para o que se lê nestas páginas.

A Cada Sete Ondas é o mais recente vencedor do concurso Toma Lá 500 Paus e Faz Uma BD, promovido pela associação Chili Com Carne. Daqui têm saído livros muito diversos a todos os níveis, do traço às abordagens narrativas. O livro de Batriz Brajal vem cimentar essa diversidade, apresentando-se num registo visual que procura uma espécie de leveza quase juvenil, mas que simultaneamente alcança dimensões psicológicas complexas, aprofundando uma narrativa que é sobretudo um registo de momentos, mais do que uma história no sentido habitual do termo.

A partilha de dúvidas, soluções, devaneios entre a narradora, Bea, e um rapaz a que chama Solha – nome confirmado na imagem, uma vez que a cabeça dessa outra personagem é, de facto, composta a partir de um peixe – coloca a leitura num espaço de intimidade que vai compondo esse registo interior e que acompanha o surgimento de uma nova paixão, mas não é o processo de contar este surgimento que estrutura o livro. Digamos que A Cada Sete Ondas é uma viagem à livre associação, ao pensamento silencioso e desregulado de uma personagem (no qual nos revemos facilmente, mesmo que não partilhemos os mesmos factos biográficos) e à partilha da intimidade que constrói a possibilidade de novos passos serem dados. É este edifício simultaneamente sólido e volúvel que Beatriz Brajal ergue num pequeno livrinho, aparentemente singelo, cruzando texto, imagem e construção visual num terreno que é quotidiano e onírico a um tempo.

O Homem de Negro

Giovanni Di Gregorio e Grégory Panaccione

Asa

Tradução de Helena Guimarães

Esta é uma história de abuso e trauma, pelo que o traço e as cores destas pranchas podem levar ao engano, fazendo crer que vamos ler uma história levezinha sobre a infância e o quotidiano de uma criança. É bem provável que a escolha do traço e das cores tenha querido acentuar esse contraste e, de algum modo, expor a terrível realidade que tantas vezes junta, no mesmo tempo, no mesmo espaço, crianças e abusos. O Homem de Negro acompanha o dia a dia de Mattéo, um miúdo que se vai safando na escola, sem grandes episódios de conflito, ainda que com um ou outro desentendimento mais intenso entre colegas, mas que tem apenas um único e verdadeiro amigo, uma outra criança sobre a qual vamos descobrindo mais à medida que a leitura avança. Todas as noites, Mattéo é visitado por pesadelos com uma sombra em forma de homem, uma figura espectral que associamos – tal como os pais – ao imaginário das narrativas fantásticas que o miúdo gosta de ler e cujos bonecos colecciona.

Numa composição arrumada e canónica, Panaccione e Di Gregorio contam esta história tirando partido da duplicidade na forma de ver e entender o mundo por parte de Mattéo e dos adultos que o rodeiam. É um livro sem grandes rasgos formais ou visuais, mas com um trabalho narrativo digno de nota, não apenas pela gravidade e pela urgência do tema tratado, mas sobretudo pela sensibilidade com que o trata, mostrando cruamente a realidade dos abusos sexuais infantis (que na maioria dos casos acontecem, confirma-o a estatística, no seio familiar) sem prescindir de contar uma história complexa onde diferentes níveis de capacidade para perceber o mundo convivem.

O Indispensável do Snoopy

Charles M. Schulz

Iguana

Tradução de Nuno Carvalho

São setenta e cinco anos de Peanuts, a série que Charles M. Shulz inaugurou em 1950 e que se estendeu até ao ano 2000, construindo um universo que atravessou gerações e que persiste pleno de sentidos e ecos facilmente reconhecíveis apesar do tempo e da sua inexorável passagem.

A Iguana decidiu assinalar a efeméride com uma antologia dedicada à personagem de Snoopy, certamente aquela que mais se eternizou fora da banda desenhada e que ajudou a alimentar uma imensa indústria de merchandising.

Quem percorrer as trezentas e muitas páginas deste volume comemorativo confirmará que Peanuts é um mundo narrativo que depende da presença e das interacções das suas várias personagens, nomeadamente as principais, e que isolar Snoopy como se de um título autónomo se tratasse é gesto meramente comercial. De qualquer modo, ainda que focado nas tiras onde Snoopy aparece, este livro é uma boa porta de entrada para essa série de banda desenhada que, sem exageros adjectivais, podemos classificar de incontornável. Ainda por cima quando, no mercado português, a edição integral desta série, iniciada há vários anos pela Afrontamento, nunca chegou a concluir-se e talvez já não seja facilmente encontrada nas livrarias. Apesar do holofote apontado ao cão que terá nascido das memórias de infância de Schulz e de um cão real que nelas habitava, as muitas tiras aqui reunidas convocam igualmente Linus, Lucy, Sally, Woodstock e várias outras, sem as quais Snoopy seria apenas um cão simpático, sarcástico e profundamente inteligente.

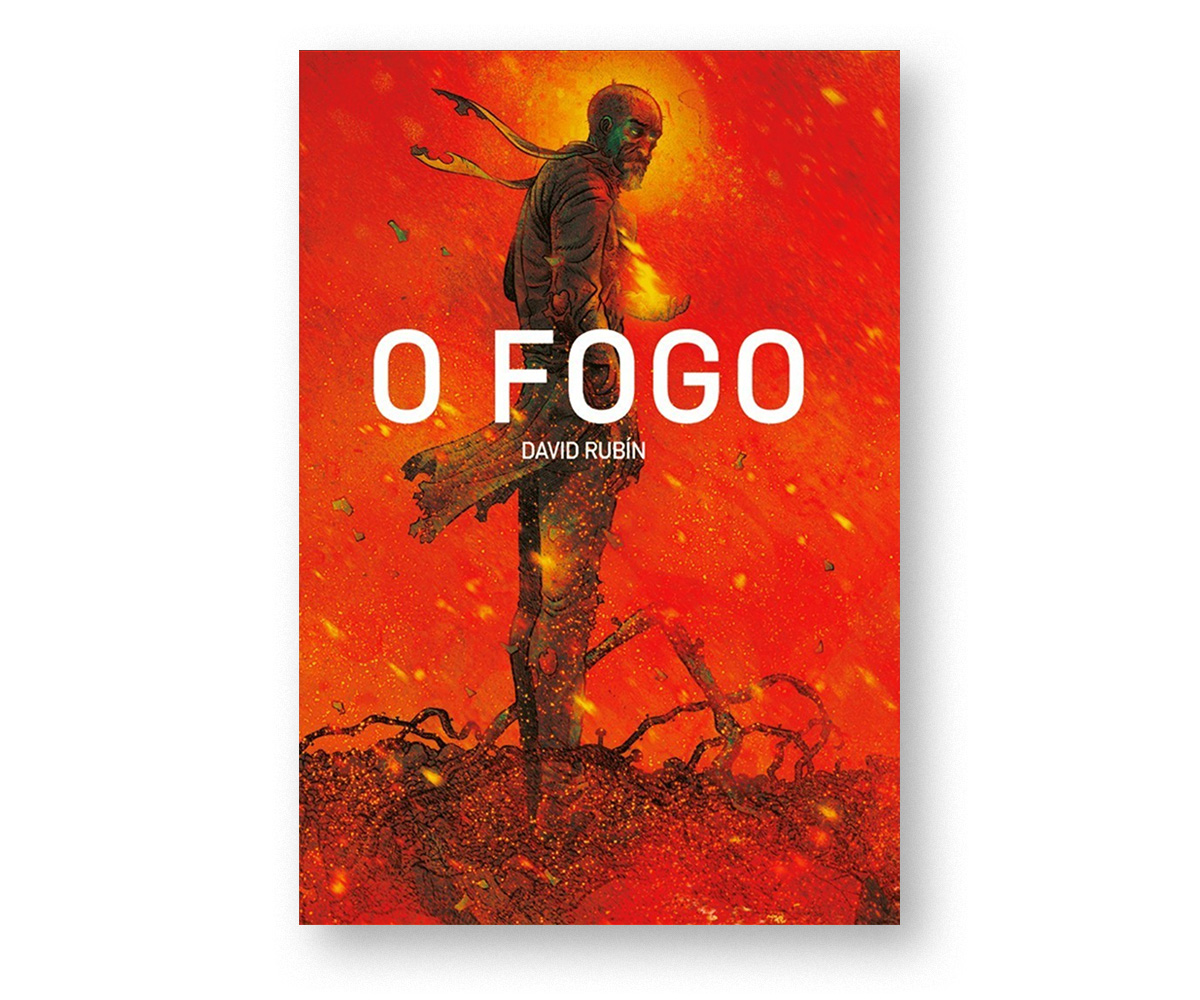

O Fogo

David Rubin

Ala dos Livros

Tradução de Teresa Marques

O gatilho desta narrativa em banda desenhada é um enredo clássico da ficção apocalíptica: há um asteróide em rota de colisão com a Terra e, entre tantos milhões de habitantes, apenas uma pessoa pode salvar a situação, pelo menos parcialmente. Essa pessoa é o arquitecto Alexander Yorba, encarregado de construir uma colónia lunar que garanta a sobrevivência da humanidade ou, pelo menos, de parte dela. É uma salvação muito parcial, portanto, agigantada pela necessidade de escolher quem terá esse privilégio de sobreviver, mesmo que na Lua.

O trabalho de Yorba ver-se-á assombrado por um diagnóstico médico, um tumor no cérebro que tem o seu desfecho fatal anunciado, de acordo com os prognósticos médicos, para a mesma altura em que o asteróide chocará com a terra. Nesse momento, a tragédia iminente que pode destruir o nosso planeta comum confronta-se com um drama pessoal e familiar, criando uma equivalência entre essa luta pela sobrevivência colectiva quando tudo está já condenado e a vontade de um qualquer gesto que possa redimir uma vida por cuja plenitude pouco se fez. David Rubín conta esta história em pranchas visualmente espectaculares, num trabalho de enquadramento e cor que tem sido imagem de marca do autor galego e que parece aprimorar-se a cada novo livro, quer na composição, quer no trabalho de cor. O Fogo acompanha esse fim iminente e desdobra-o em várias reflexões sobre a morte, as escolhas que se fazem ao longo da vida e as ilusões de controle que vamos alimentando, sobre nós e nosso percurso, mas também sobre o planeta e os seus recursos.

Astérix na Lusitânia

Fabcaro e Didier Conrad

Asa

Tradução de Maria José Pereira e Paula Caetano

A continuidade de uma série tão emblemática como Astérix depois da morte de René Goscinny, em 1977, não foi consensual junto dos leitores mais dedicados e a ausência do argumentista fez-se notar nos livros que se foram publicando depois. Com a morte de Uderzo, já em 2020, a série também não parou e novas duplas de argumentistas e desenhadores foram sendo chamadas para prolongar as aventuras dos irredutíveis gauleses.

Com a publicação de um novo volume da série, ainda por cima com cenário no território que hoje é Portugal, o peso histórico da série e o elemento local da narrativa tornam difícil ignorar esta novidade editorial. E se é fácil compreender o desejo coleccionista e a vontade de continuar a ler uma série transgeracional, que continua presente nas livrarias e, sobretudo, no imaginário partilhado, é mais difícil referir este novo volume de modo entusiástico. O enredo traz Astérix e Obélix à Lusitânia, numa missão de reposição da justiça, procurando impedir que um homem seja condenado por um crime que não cometeu. Esse crime, revela-se entretanto, foi uma conspiração de alguns funcionários corruptos que procuravam ganhar a exclusividade do fornecimento de gárum ao imperador Júlio César, mas é a solidariedade que move os dois gauleses (os três, porque ooooo, o cão de Obélix, não falha a viagem).

Numa sequência de pranchas onde não há qualquer rasgo na composição, que parece ter sido estruturada a régua e esquadro para nunca sair da progressão mais básica, temos um argumento que é uma sucessão de lugares-comuns e estereótipos. Sim, os estereótipos sobre os diferentes povos visitados por Astérix e Obélix ao longo da série sempre existiram, mas não costumavam ser a base única do argumento. Aqui, na Lusitânia, não há prancha que não refira o bacalhau, o pastel de nata ou a suposta melancolia triste dos lusitanos, cruzada com o fado, pois claro. E há, na versão portuguesa, uma exaustão da interjeição “ó pá” que atrapalha falas e domina a leitura dos diálogos. Na verdade, Astérix na Lusitânia parece ter sido encomendado por uma das empresas de unicórnios que pululam por Lisboa, cidade em destaque nesta viagem ficcionada, ou pelo próprio executivo camarário, tal é a harmonia com que esta Lisboa que aqui se mostra na sua versão Olissipo assume relativamente à ideia de uma cidade feita para o turismo, dominada por lojas de recordações e um imaginário que só existe nessa ficção de agência de viagens. Pelo meio, para além dos pastéis de nata, há trocadilhos com marcas de carros e, mais referências ao bacalhau e, até, uma festa com empresários que não deixa de ecoar a Web Summit, não sabemos se propositadamente… A nostalgia sempre alimentou uma parte do mercado editorial de banda desenhada e, com mais este volume da série criada por Goscinny e Uderzo, percebe-se que talvez não seja o melhor dos pontos de partida para criar livros. Ainda assim, os coleccionadores correrão às livrarias e não deixa de ser relevante compreender esse gesto, mesmo que a série há muito tenha perdido a sua força – e, talvez, o seu sentido.