Tocar o centro da inquietação (e voltar a perdê-lo de vista)

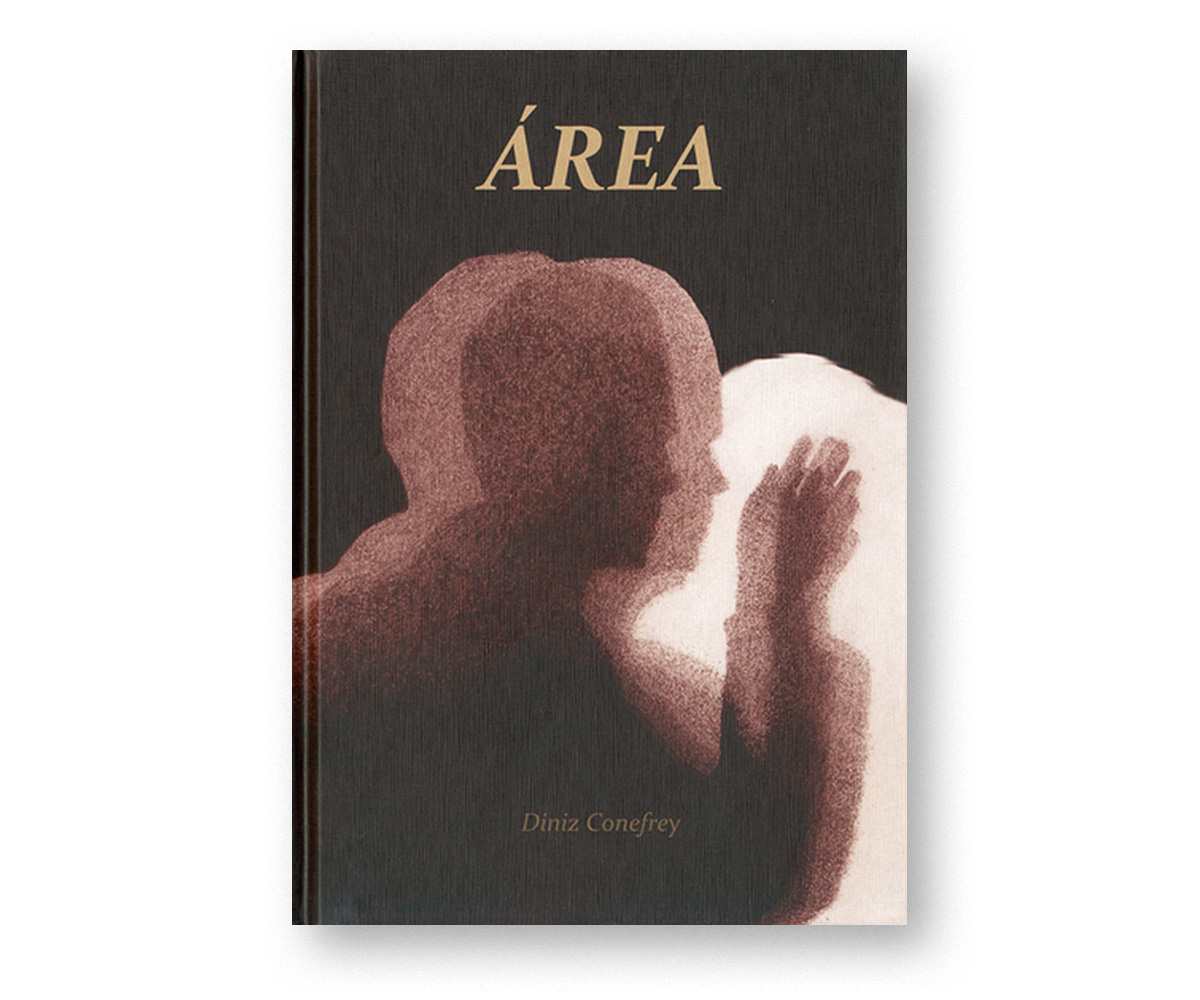

Área

Diniz Conefrey

Quarto de Jade

O mais recente livro de Diniz Conefrey, autor que tem vindo a construir um trabalho ímpar na banda desenhada portuguesa, parte dele dedicada a explorar potencialidades narrativas menos óbvias dessa linguagem, é uma viagem ao coração da consciência e às dúvidas sobre os seus limites, cruzando memória, desejo e indefinição e com esses elementos elaborando uma narrativa inquietante.

Área parece situar-se num espaço narrativo povoado por uma certa ideia de apocalipse, talvez ambiental, talvez de outra ordem. Há referência a uma ruptura, «ao intensificarem-se desequilíbrios através de um crescimento desproporcional», bem como às «doenças e catástrofes sociais que levaram a uma diáspora, dentro do sistema solar», mas não há uma informação precisa sobre o que aconteceu, ou como, e a inquietação que este livro vai fazendo crescer não nasce necessariamente dessa ideia escatológica perante a nossa existência comum.

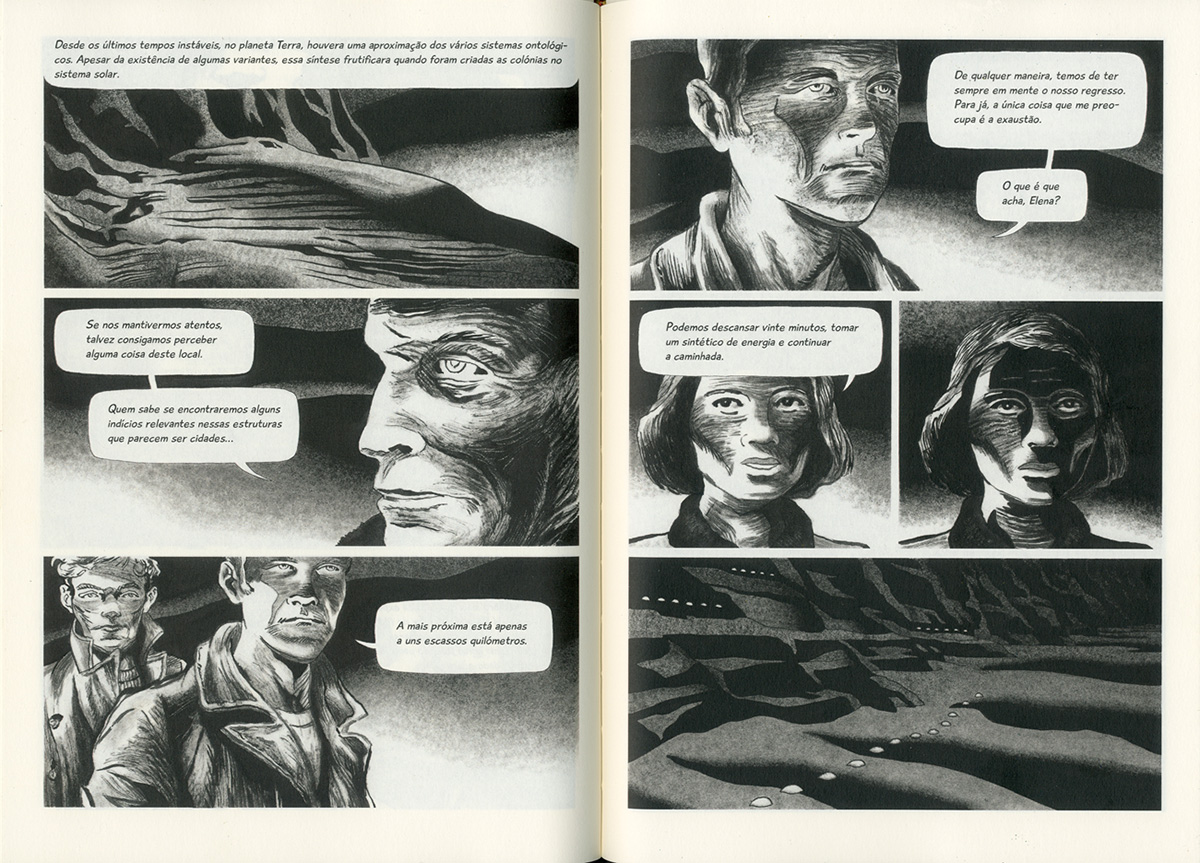

Depois de uma sequência inicial onde um homem deambula por um edifício desabitado, enfrentando-se com uma visão que parece surgir da sua própria memória à medida que caminha por corredores vazios naquilo que parece ser uma cidade sem outra vida humana para além da sua, a narrativa muda de registo. Saindo das cores esfumadas e do cenário inicial, passamos a acompanhar uma expedição por um planeta Terra despovoado há vários anos e caminhamos, num preto e branco que cria paisagens despidas e sem sinais de vida, com um grupo de cientistas dedicados a deslindar uma aparente construção subterrânea.

Nesse que é o coração narrativo de Área, estamos perante o mistério que serve de alavanca a esta história, mas estamos sobretudo frente a frente com uma imensidão de perguntas. E ainda que a acção e a construção da narrativa visual se organizem em torno deste registo científico de uma expedição, com os seus diferentes membros partilhando momentos de pesquisa ou recolha de materiais, o que acontece nestas pranchas rapidamente se revela uma investigação simultaneamente mais ampla e mais íntima – sem contradição. É aqui que a inquietação se enraíza. Nunca saberemos que estruturas subterrâneas são, afinal, aquelas que se vão desenhando em vinhetas onde as volumetrias constroem lugares que parecem cidades, que parecem organismos vivos, que parecem espaços misteriosos. Temos, por outro lado, o privilégio de acompanhar os expedicionários no seu abismo individual de perguntas e pensamentos não partilhados, um processo que abre a leitura para um outro espaço, aquele em que também perguntamos, e em que somos colocados perante os nossos próprios pensamentos não passíveis de partilha, as nossas próprias dúvidas sempre sem resposta.

Área não força interpretações nem fornece explicações capazes de atenuar esta inquietação que vai dobrando de tamanho a cada nova prancha. Estamos com os elementos da expedição, não tanto no gesto científico de procurar uma solução para a dúvida sobre a origem do espaço perscrutado, mas antes no abandono a que todos somos votados – pensemos nisso ou não – perante a imensidão do universo e as infinitas possibilidades de existência e relacionamento (entre pares, e entre nós e o que nos rodeia).

Este é um livro cheio de perguntas e consciente de que são elas o que mais importa, talvez porque as respostas sejam tão ilusórias como o horizonte, mesmo que necessárias para que possamos continuar, rejeitar o encontrado, fazer nova procura. Talvez por isso se reconheçam aqui elementos de outros livros do autor, como algumas das estruturas e volumes que dão corpo a Floema Dorsal, num retomar de discurso que assume uma continuidade à imagem do que acontece nos percursos do nosso pensamento e na própria noção de tempo, que assumimos linear para maior conforto, mas que sabemos ser muito mais simultânea do que a cronologia deixa adivinhar. A própria estrutura de Área parece ser devedora dessa forma de existir, na medida em que convoca um registo que logo abandona, focando-se depois num outro, este mais aventureiro, que entretanto se revela uma fachada para o abismo. E aquilo que parece aterrador nesse abismo é, afinal, a sobreposição de tempos e memórias que não são outra coisa que não a matéria que nos molda, umas vezes espartilhada nessa ideia de passado-presente-futuro, outras vezes sobrepondo tempos sem cautelas cronológicas. Aqui, a elipse que é característica da banda desenhada domina verdadeiramente a estrutura, obrigando o leitor a um equilíbrio exigente entre o conteúdo visível que compõem as sequências e os espaços em branco que o atravessam.

Diniz Conefrey já o havia ensaiado em diferentes narrativas e formas de explorar a linguagem da banda desenhada. Agora que se lê Área, talvez seja esse o traço comum ao trabalho deste autor, mesmo quando se foca em motivos que parecem concretos (as civilizações pré-colombianas em O Livro dos Dias, a adaptação do texto de Joseph Conrad em Judea): não é que a história não importe, mas talvez a busca seja sempre incorpórea e impossível, e ainda assim inevitável, por não ser outro o nosso combustível vital. Área é uma narrativa e uma exploração de limites e formas de usar uma linguagem que vive da simbiose entre verbo e imagem, mas é sobretudo um ensaio, belíssimo, livre e sem baias de estilo, sobre como existimos e como tentamos percebê-lo, muitas vezes falhando, quase sempre sem resposta perante o abismo.