Quebrar a linhagem do trauma: uma entrevista com Bea Lema

Publicado em galego, em 2017, Corpo de Cristo, de Bea Lema, teve igualmente edições em castelhano e francês, ganhando alguns prémios pelo caminho e lançando o debate em torno da saúde mental, da patologização dos traumas e da falta de uma visão de contexto quando se trata de ajudar pessoas, nomeadamente no que à saúde pública diz respeito. Esta é uma banda desenhada com ecos autobiográficos que narra o relacionamento entre uma mãe e uma filha, cruzando traumas antigos, doença mental e uma imensa necessidade de escuta que se vai cimentando, e ganhando acolhimento, com o passar dos anos. Entre a Galiza rural de meados do século passado (marcada pela pobreza, pela religiosidade exacerbada e pelas superstições) e um presente onde o tema da saúde mental vai ganhando espaço público, Bea Lema cria uma história que obriga a pensar sobre o quanto traumas antigos, alguns vividos por gerações anteriores, interferem na vida de quem vai chegando ao mundo, e também sobre o papel dos contextos sociais, económicos e emocionais naquilo a que chamamos doença mental. Corpo de Cristo, que junta o traço desenhado ao traço bordado, chega agora a Portugal numa edição da Iguana e a autora conversou com a Blimunda sobre o livro e o seu processo de criação, numa passagem por Lisboa e pela Amadora.

O livro acaba de sair em Portugal, depois de ter sido publicado na Galiza, em França e em Espanha. Como está a correr este périplo lisboeta?

Muito bem, na verdade. Estive há pouco no festival Amadora BD, fiz uma pequena apresentação do livro e houve muito interesse por parte do público. Estive a assinar livros e houve tanta gente que os livros esgotaram, portanto, sinto que é um livro que está a despertar interesse aqui também.

E parte desse interesse dever-se-á ao facto de este ser um livro que aborda o tema da saúde mental, algo sobre o qual se fala um pouco mais agora?

Sim, penso que são vários factores, e o da saúde mental é um deles, claro, porque agora é um tema que parece ter ganhado actualidade, de um certo modo… Falamos muito de ansiedade, de depressão, mas, por exemplo, falar de delírios psicóticos, isso já dá medo e cria vergonha. Penso que uma parte do interesse que este livro desperta nos leitores vem daí. Por outro lado, o tema apresenta-se de uma forma que não é tão habitual, porque no imaginário colectivo estes temas estão mais próximos do terror, e o facto de o livro ser assim, com cor, bordado, muito quotidiano, e também o facto de cruzar o espaço do lar, a protecção materna, tudo isso contrasta com o peso da doença mental. É um pouco como o humor, que tantas vezes é um recurso para falar de coisas muito pesadas. Aqui, aproximar-me deste tema a partir da beleza, da cor, traz outro ponto de vista.

Esta é uma história de família e inclui uma viagem ao passado, quando se fala da mãe, que traz o tema do trauma intergeracional e que convoca uma série de violências antigas que acabam por convergir nesta mulher e na sua filha. Essa estrutura, essa vontade de abordar o tema, existia previamente ou nasceu à medida que foi fazendo o livro?

Ao princípio, o que eu tinha eram muitas perguntas. Quando comecei, há quase dez anos – porque comecei o livro em 2016 –, tornei-me consciente de que tinha sido uma criança cuidadora, quase a mãe da minha mãe. Começaram a surgir-me muitas perguntas, percebi que aquilo era o que eu tinha normalizado e, inclusive, estava a reproduzir tudo aquilo com o meu namorado da altura. Comecei também a perguntar-me sobre o que teria levado a minha mãe àquela situação. Então, no início havia muitas perguntas e poucas respostas e no processo foram-se decantando vários temas. Por exemplo, se é certo que cada vez mais há essa visão integrada sobre como a violência doméstica tem repercussões noutras gerações, mas muitas vezes não conseguimos olhar para isso e perceber o que se passou. Para mim, este livro também é uma espécie de crítica à falta dessa visão integrada, sobretudo na saúde pública. Penso que em Portugal não será muito diferente, mas em Espanha temos consultas de psiquiatria de dez ou quinze minutos e depois podemos só voltar a ter daí a vários meses, o que faz com que os profissionais recorram quase sempre à medicação como único modo de resolver as questões, sem ter em conta todo o contexto familiar e social das pessoas. É uma linha da psiquiatria conhecida como mais “biológica”, que coloca a responsabilidade no indivíduo, que tem uma qualquer falha no cérebro…

E resolve isso apenas com medicação.

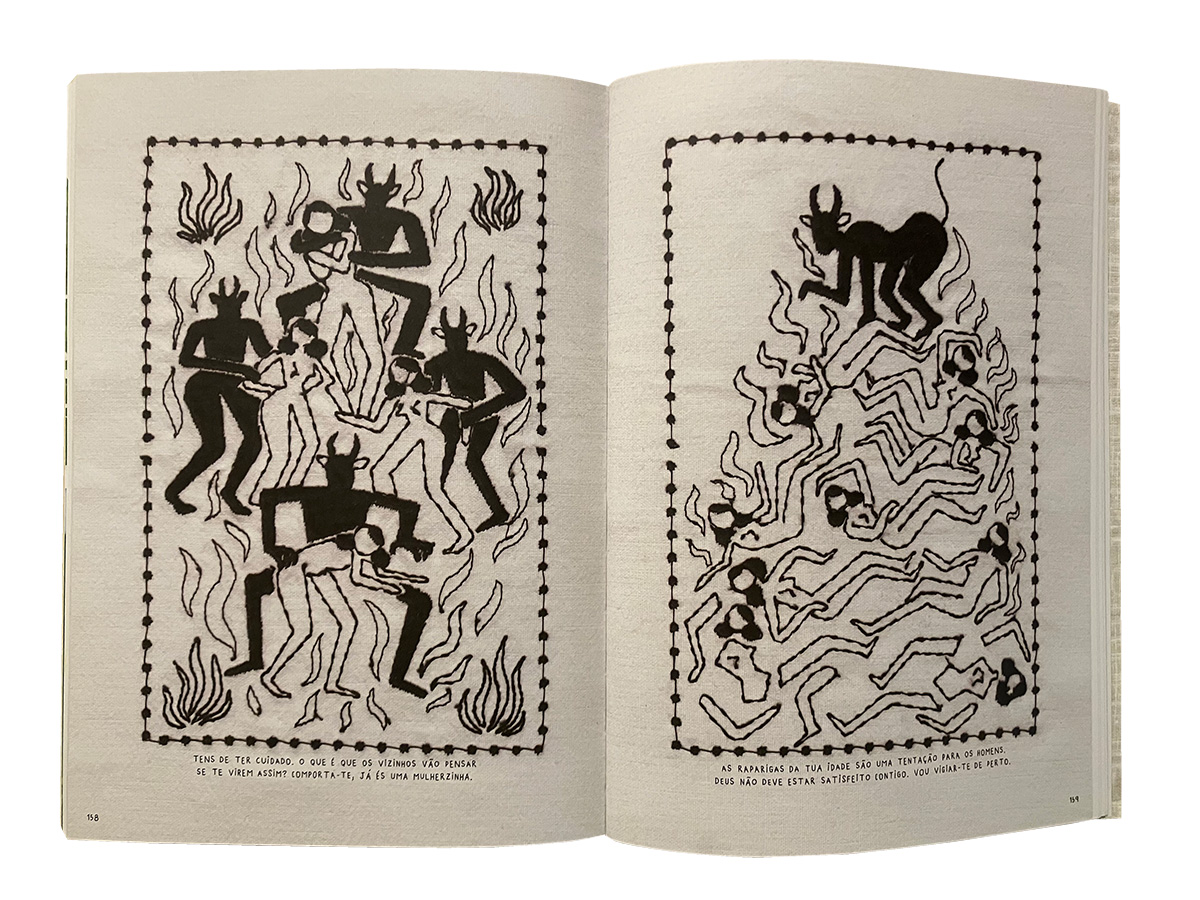

Claro, mas não tem em conta absolutamente mais nada. Não tenho nada contra a medicação, que é um recurso que pode ser muito necessário, mas não pode ser o único. Então, digamos que ter esta visão foi essencial. E também foi revelador para mim conhecer o fenómeno da dissociação, este mecanismo mental que faz com que, perante uma realidade demasiado dura para assimilarmos, activemos um mecanismo de defesa que cria uma narrativa mais simples, ou um relato simbólico, como o dos sonhos. Por exemplo, o demónio, no livro, é quase uma personagem, encaixa nesse mecanismo. Podemos associá-lo a outras personagens. De repente, o termo doente mental soa-me demasiado forte e quase prefiro pensar em pessoas feridas. Essa mudança de ponto de vista permite-nos aproximar melhor deste tipo de vivência, de uma maneira mais empática.

A figura do demónio, no livro, surge com uma configuração plástica que se aproxima de vários elementos da cultura tradicional galega, como as alminhas, os ex-votos. Isso fez parte do seu universo, quando cresceu, ou resultou de trabalho de pesquisa para o livro?

Sim, eu cresci muito influenciada pelas crenças da minha mãe, uma pessoa cristã, e apesar de não ter estudado em nenhuma escola religiosa, tudo isso estava muito presente em casa. Não apenas a religião mais “oficial”, mas todas estas crenças populares, portanto, para mim é um tema muito presente. Até porque eu cresci rodeada por tudo isto numa época que já não é tão influenciada por essas coisas, mas para mim teve um grande impacto, sobretudo na adolescência. E o livro obrigou-me a revisitar tudo isso e a mudar um pouco o meu ponto de vista, porque tudo isso se percebe quando percebemos o contexto. Quando Adela é uma rapariga nova, na Galiza dos anos 50, vive na zona da Costa da Morte, um território com um clima muito árido e que esteve sempre um pouco isolado. Só o nome, que decorre dos vários naufrágios que havia, já dá uma ideia… E era uma sociedade com muita miséria, muitas carências, que vivia profundamente influenciada pelo cristianismo, pela religião. Nessa altura e nesse contexto, ir a um psiquiatra não era uma opção, e o que sobrava era a religião e todo este tipo de crenças e práticas, como as curandeiras, as bruxas, e a Galiza estava cheia de lugares assim, onde as pessoas iam para “tirar o demónio do corpo”, para tirar o mau olhado…

Apesar dessa presença, houve muito trabalho de investigação para o livro?

Sim, investiguei bastante. Um desses lugares, talvez o mais famoso, é o Corpinho de Lalín, em Pontevedra. Há um filme de Jacinto Esteva, Lejos de los Árboles, que percorre Espanha no final dos anos 60, recolhendo uma série de práticas e tradições antigas, e aí aparece o Corpinho. É um lugar onde iam as pessoas com problemas de saúde, particularmente saúde mental, que provavelmente passavam boa parte do tempo fechadas em casa, e ali havia quase uma catarse colectiva onde o que chamamos de loucura podia expressar-se. Havia convulsões, desmaios, todo o tipo de rituais… Hoje talvez olhemos para isso como para uma coisa arcaica, algo de que nos envergonhamos, uma sociedade pouco evoluída, mas as sociedades são o reflexo de um conjunto de elementos, entre eles decisões políticas, e ali a realidade era essa. E agora percebo que aquilo era um refúgio, como foram um refúgio para a minha mãe todas essas crenças. Não havia psiquiatra, não havia uma escuta, nem sequer dentro de casa, e a religião acolhia tudo isso.

E para além de acolher, parecia explicar, de algum modo?

Sim, era isso. Faz-me pensar que hoje em dia muita gente acabou por rejeitar a religião cristã, que era a maioritária, e isso deixou muita gente órfã de vida espiritual. A espiritualidade é uma experiência íntima, que não tem de estar ligada a nenhuma religião, mas é uma coisa que parece ser inerente ao ser humano, porque quase todos nos agarramos a alguma coisa em momentos de desespero, e todos temos necessidade de respostas.

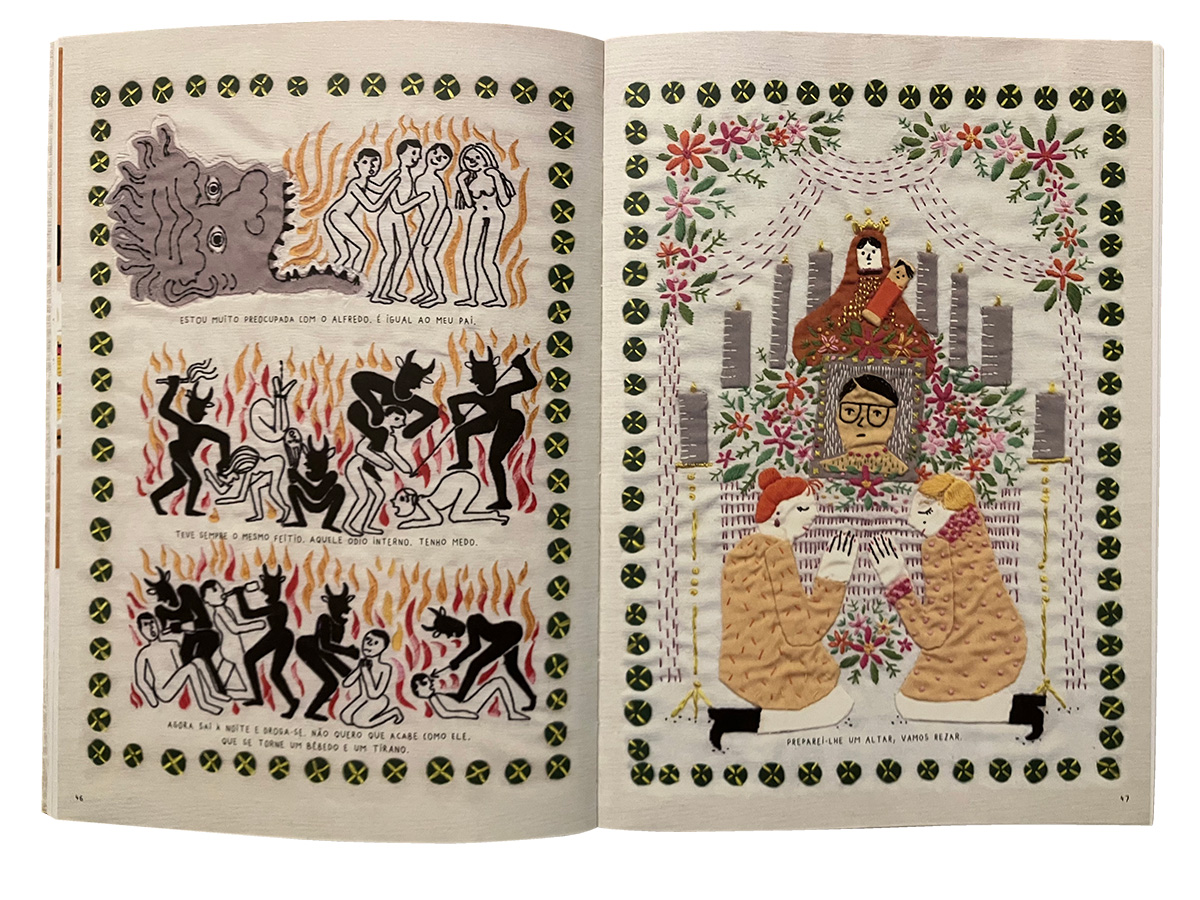

Em que momento decidiu usar a técnica do bordado e da costura no livro? Sendo que ficamos a saber, assumindo aqui a vertente autobiográfica desta história, que sempre viu a sua mãe a costurar?

O livro já estava muito avançado. Não foi uma ideia que tivesse tido no início, foi algo casual. Na verdade, a minha mãe nunca quis ensinar-me a coser, queria que eu estudasse, que fosse para a universidade, coisa que ela não pôde fazer. A ideia surgiu porque eu tenho em casa uma colecção de arpilleras, uns bordados típicos da América Latina, e o que aconteceu foi que, durante a pandemia, resolvi usar essa técnica para reproduzir uma das pranchas que já tinha feito para o livro, aquela que tem o altar. Fiquei muito entusiasmada com o processo, que é lento, calmo, é um processo de aprendizagem em que a imagem se vai revelando aos poucos. E nessa altura comecei a investigar, a ler, sobre a história das arpilleristas, e descobri as arpilleristas chilenas, que eram mulheres que, durante a ditadura de Pinochet, usavam essa forma de criação para denunciar a violência que se estava a viver no país, os “desaparecimentos”, os sequestros. E aquilo pareceu-me muito revolucionário, que um grupo de mulheres organizadas por uma artista chamada Valentina Bonne, que as juntou, usasse a costura para fazer aquilo, provavelmente porque a costura era algo que todas sabiam como fazer, até porque esse ofício foi sempre imposto às mulheres e nunca foi pensado como uma forma de expressão.

Era aparentemente inofensivo.

Claro. Tinha uma função prática, apenas, mas elas fizeram exactamente o contrário e deram àquilo uma função política, e isso pareceu-me muito forte. Então, surgiu a ideia de usar esse legado feminino, que também me era familiar, porque a minha mãe também o conhecia, e ela tinha essa vontade que eu ascendesse socialmente, através dos estudos, e usar essa técnica foi, para mim, um modo de reivindicar a minha classe social operária de origem e, por outro lado, reivindicar esse legado feminino e feminista, esse saber fazer que pode ser posto ao serviço das histórias que queremos, que quero, contar.

O uso dessa técnica, do bordado, teve impacto na definição do ritmo narrativo, ou seja, ajudou a definir a história que estavas a contar?

Sim, de algum modo. Tive de definir onde entrariam as pranchas bordadas, porque o livro já estava avançado. Havia aquele momento do salto temporal na narrativa, quando recuamos à juventude da mãe, e aí precisava de alguma coisa que graficamente mostrasse a mudança temporal, coisa que não tinha feito nem pensado. E percebi que fazia sentido inserir os bordados em que só utilizo o fio negro, e os outros, que têm cor, acabaram por ser um mecanismo para potenciar as linhas narrativas que já existiam, percebendo que os bordados conferiam um dramatismo especial, permitiam uma leitura mais poética.

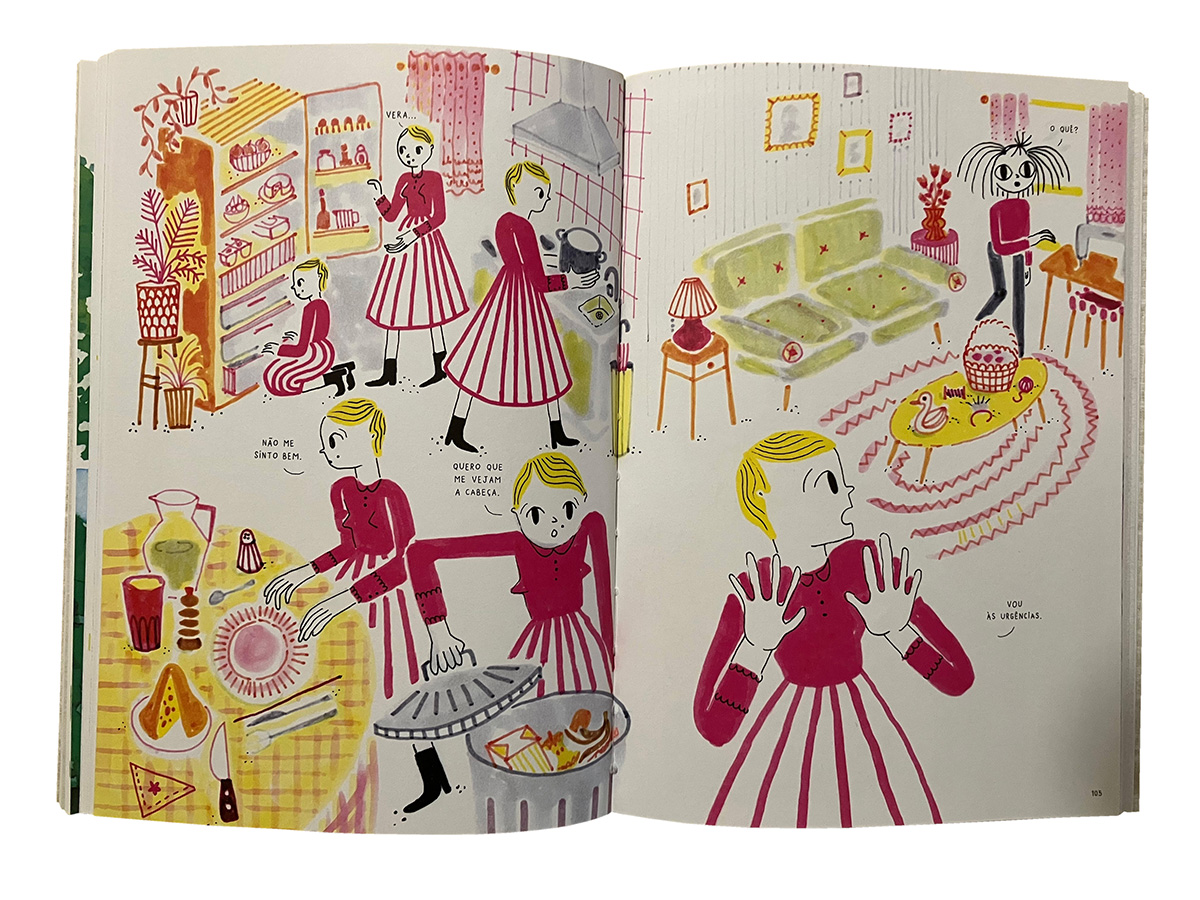

A relação que aqui se conta, entre a mãe e a filha, é também a narrativa de um rompimento com essa linha de patologias, traumas e violência que vem do passado. Esta história, esta narrativa, acaba por ser uma espécie de redenção?

Sim. Para mim, a mensagem mais importante do livro é a de que essa mulher, que é percebido por quase todos à sua volta como uma tola, uma louca, é na realidade vítima de uma violência estrutural, a violência que se exerce, sempre se exerceu, sobre as mulheres, de diferentes modos. Muitas vezes dentro do contexto familiar, o que é mais difícil de integrar, assumir, assimilar, porque as vítimas vivem muitas vezes divididas entre a necessidade de dizer, falar da violência, para que de algum modo se faça justiça, e a necessidade de calar, porque podem ser expulsas da família ou culpadas pelo que se passou. Sinto que, por um lado, esta história não é apenas a minha história e, por outro lado, também é, e trazê-la a público é uma forma de justiça poética, é um modo de a expor, e isso ajuda a quebrar essa linha. Há um antes e um depois, até nessa exigência de que as figuras femininas sejam sempre as cuidadoras, porque no livro vemos o processo de Vera, a criança a quem se atribui esse papel, e que pouco a pouco o vai questionando, até que pede ajuda. Então, para mim foi, e é, importante fazer esse gesto de denúncia.

É quase como se o facto de narrar esta história pudesse substituir esse poder mágico que se atribuía à religião e às crenças, e que na verdade não funcionava, porque as pessoas continuavam doentes. A narrativa pode ter esse poder?

Sim, é como uma espécie de detonador para uma mudança. Para mim, como o livro tem muito da minha própria história, foi uma necessidade de me contar, criar o meu próprio relato, porque eu também estava encaixada num papel, eu era a filha da louca, e para mim era interessante falar do assunto a partir de outro olhar, onde houvesse beleza, porque dentro das situações mais dolorosas também há algo de beleza, não há apenas dor em todos os momentos. Por exemplo, o vínculo que há entre a mãe e a filha, essa intimidade que se constrói, não teria acontecido da mesma forma se não houvesse esta doença pelo meio.

Este livro esta a ser transformado num filme de animação. Já tinha trabalhado com animação?

Não, é o primeiro projecto que faço e já está concluído, desde há umas semanas, e estreia no mês que vem em Espanha. Depois começará um percurso por festivais de cinema de animação e espero que chegue a Portugal.

É uma curta-metragem?

Sim, são treze minutos, e digamos que tive de fazer um grande trabalho de síntese do livro, chegar à essência, que é isto tudo de que temos estado a falar. A protagonista absoluta é a Adela e o modo como vive tudo isto. E foi muito interessante transpôr o bordado para a animação. Os fundos são todos bordados e depois usei a técnica tradicional, fotograma a fotograma.

Isso são horas de trabalho…

Sim, mas tive uma equipa a trabalhar comigo e tudo foi trabalhado de modo a parecer que tudo é tecido. Foi um desafio, porque a linguagem cinematográfica é diferente da banda desenhada, não se narram as coisas da mesma forma, e fiquei muito feliz com o resultado. Acho que, para qualquer desenhador, ver o seu trabalho de outra forma, com imagens em movimento, com som, é uma experiência fantástica. E fiquei com vontade de fazer mais cinema de animação.

Corpo de Cristo saiu agora em Portugal, mas já foi publicado na Galiza há algum tempo, e em Espanha, e também saiu em França. Que impacto teve o livro no facto de falarmos pouco, e se calhar, mal, destes temas associados à saúde mental e aos contextos que a rodeiam?

Em França, sei que teve algum impacto a esse nível, sim, mas em Espanha, que acompanhei mais de perto, creio que o livro teve muita repercussão, ainda por cima sendo uma banda desenhada, porque há sempre essa barreira entre os leitores de literatura e os da banda desenhada. A verdade é que já vai na sétima edição, esgotou várias vezes, teve muita imprensa. E, além disso, vou recebendo muitos testemunhos de pessoas que viveram coisas parecidas e que me escrevem a agradecer, porque se sentiram de alguma maneira reconhecidas e acompanhadas. Acho que parte do êxito decorre mesmo dessa necessidade de falar destas coisas a partir de um outro lugar. E, na sequência do livro, tenho participado em conversas e debates com médicos, com psicólogos, com o comité ético do hospital da minha cidade, por isso certamente é um tema que desperta interesse e que acaba por ser representativo de um momento em que, como sociedade, talvez estejamos preparados para dar um passo no sentido de olhar para isto de outra forma. Há muito estigma sobre isto e acho que o meu livro, o que traz para esse debate é outra leitura dessa vivência, que não é tão aterrorizadora como se apresenta quando se evita falar dela. Ou seja, temos este imaginário que faz com que, se tu vives algo como isto, ou se alguém próximo de ti passa por isto, está sempre associado a uma coisa horrível, a um enorme terror, e por isso preferimos ignorar. Ter uma outra leitura dessas realidades ajuda a viver as coisas de outra forma.