Máquinas de engrossar paredes

Cem Mil Anos de Medrança

José Feitor, Luís França, Luís Henriques e Ricardo Castro

Engasga Gatos Edições

Num tempo em que a tecnologia apresenta quase diariamente o seu último grito, fingindo tornar obsoletas as invenções anteriores, esquecemo-nos de ignorar o marketing e lembrar que o que já existia não pereceu quando o que é novo chegou. No espaço das tecnologias de impressão em papel, estruturadoras de muitas mudanças de paradigma ao longo dos séculos, esse esquecimento é tanto mais grave quanto sabemos que o obsoleto não tem grande cabimento quando se trata de colocar alguma coisa numa página: se funciona, está cá para se usar. Claro que imprimir livros com recurso a técnicas como a tipografia de caracteres móveis ou a serigrafia não é coisa que faça parte do modus operandi de editoras comerciais (chamemos-lhes assim, englobando casas editoriais de diferentes estaturas, mas unidas pelo facto de serem empresas e terem de equilibrar muitas contas no deve e no haver dos dias). O tempo de impressão é longo e não torna rentável a venda dos exemplares que, para além disso, teriam de ser executados por alguém que dominasse estas técnicas, o que talvez já não seja tão frequente como gostaríamos de imaginar. Ainda assim, tipografia, serigrafia e outros modos de imprimir tinta no papel estão aí, continuam disponíveis nesta mesma era onde a impressão digital nos deixa paginar um livro, enviar o ficheiro para a gráfica e receber os exemplares à porta sem nunca sairmos de casa, e onde até a terceira dimensão foi generalizada, com impressoras 3D a serem, já, coisas não tão caras e exóticas como há uns anos.

Não é necessariamente um saudosismo que leva algumas pessoas a fazerem livros deste modo; pode ser o facto de as técnicas continuarem disponíveis e permitirem coisas que o off-set ou a impressão digital não permitem – desde logo, uma diversão comunitária no processo de impressão, algo que se adivinha ao ler este livro, da capa à ficha técnica, onde se lê: «Cem Mil Anos de Medrança foi feito entre Ferreira do Zêzere e Lisboa, da serigrafia à tipografia, por José Feitor, Luís França, Luís Henriques e Ricardo Castro, nos estúdios Aviário, no estúdio Trovoada e n’O Homem do Saco entre Julho e Setembro de 2023, a partir de Cent Mille ans de vie quotidienne, de Robert Laffont et al., na tradução de Bruno da Ponte, tendo-se ainda utilizado alguns excertos de Rui Caeiro, e dele se fizeram 77 exemplares para gáudio dos desvalidos e de Engasga Gatos Edições.» A suspeita desse entusiasmo colectivo confirma-se nos pergaminhos destes quatro autores e dos estúdios e projectos a que se têm associado e contamina cada página, contrapondo-se a um conteúdo que é crítico, sarcástico e auto-demolidor, sempre mantendo a tinta dentro das margens. A partir desse álbum ilustrado coordenado e editado por Robert Laffont em meados do século passado (que teve edição portuguesa pela Bertrand, em 1960, com tradução de Bruno da Ponte), os quatro autores criaram este Cem Mil Anos de Medrança, um diálogo desregrado com esse livro em que se inspiraram, mas também com aquilo a que tantas vezes chamamos actualidade, mesmo quando esta cheira a bafio de muitas décadas.

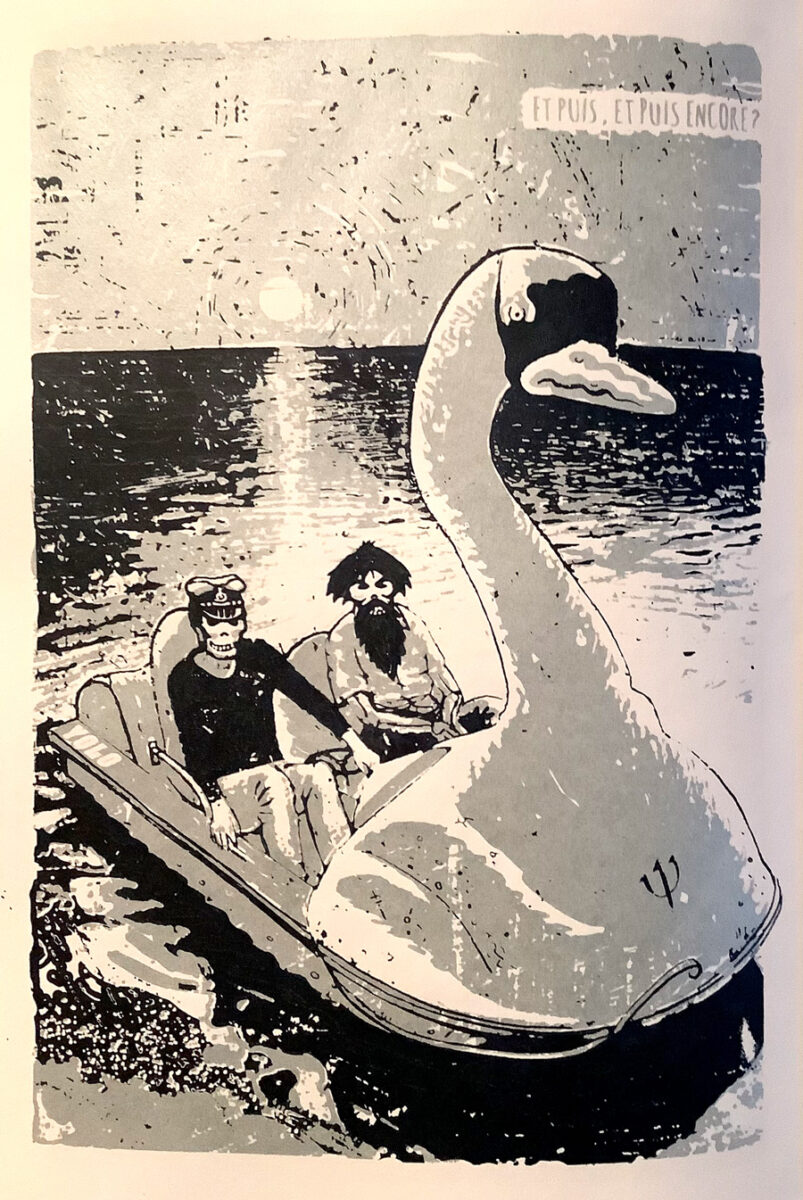

Rasputines intemporais desfilam ao lado de carros luzidios, certamente os modelos mais recentes de um qualquer ano, mesmo antes de se tornarem obsoletos e abrirem espaço para novos modelos igualmente luzidios (ou ainda mais). Os poços de petróleo de onde jorra o ouro negro são no Iraque ou na Líbia? Talvez no Chile ou nalgum território ocupado por forças sempre amigáveis e distribuidoras de justiça e nada interessadas em petróleo. Os mapas já não querem dizer grande coisa em tempos de mercado global e isso, dizem alguns, é uma coisa mesmo boa… Temos cadeias de comida barata, a preço amigo dos bolsos proletários, em quase todas as cidades do mundo, iguaizinhas nos seus letreiros luminosos, de que é que nos queixamos? Sobretudo, crescemos. À imagem do boneco dos pneus, que aparece glorioso a ocupar o espaço de toda uma página, crescemos e esse parece ser o único desígnio que vale a pena abraçar colectivamente. Assim nos dizem governantes extra-nacionais, falando de vários púlpitos aos quais não temos outro acesso que não o televisivo, quando explicam os índices de crescimento económico. Crescer, crescer sempre. Caso contrário, o que acontece? Passa a haver pobreza e fome? Fica a riqueza nas mãos de uma minoria? Esgotam-se os recursos naturais em vários sítios do planeta? José Mário Branco não entra neste livro, mas quase o escutamos perguntar, como no FMI, «Eu sou parvo, ou quê?».

Para além do livro de Laffont, há excertos de poemas de Rui Caeiro a marcar o ponto de algumas páginas, como a ficha técnica revelou, entre elas aquelas que convocam os longos corredores de onde não há saída (mas onde há quem queira ser deles senhor). Textos e imagens entrelaçam-se de modo orgânico, como se uns puxassem as outras e estas pedissem mais algumas palavras para continuar o jogo. Dos desenhos que convocam as cavernas aos gordos acumuladores de capital, está lá tudo, estamos lá todos, sem cronologia nem separação, porque é assim que por cá andamos. As paredes, essas, vão surgindo à medida da protecção do que se acumula e se houve coisa que aperfeiçoámos nestes tantos milénios de atividade frenética foi a espessura e a resistência dessas paredes.

Cem Mil Anos de Medrança (que também é uma exposição, feita com as imagens do livro, para ver em Ferreira do Zêzere) é um contributo inestimável para a discussão que vai surgindo muito abaixo do radar geral, aquela que se detém no questionar desta ideia que nos foi apresentada como axioma, a de que ou o crescimento económico é infinito ou a desgraça abater-se-á sobre a terra. Já percebemos que a desgraça aí está, infiltrando-se paulatinamente, espalhando fome e doença como uma praga mitológica, mas sem grande atenção por parte deste Norte civilizadíssimo que continua a acreditar na medrança infinita. O axioma, esse, não se altera. As paredes, cada vez mais fortes, talvez resistam à tinta no papel, mas são capazes de não passar incólumes. Assim esperamos. Se tal não acontecer, que se diga que houve sempre quem se divertisse a criar imagens e palavras para desafiar o mundo e os seus poderes (pelo menos, que se conte em jeito de segredo ou coisa lendária), das paredes cavernícolas à pasta de papel, e que o que por esses meios circulou foi alimento para vidas nem sempre bem nutridas.